Literatura

Borges según las nuevas generaciones: de imbatible a padre “rancio” de la literatura argentina

Por Dolores Pruneda Paz (*)

Jorge Luis Borges, el invencible de la cuentística universal, padre “rancio” de la literatura argentina, titular de una ética de la que emana “todo el buen decir de la ficción”, a quien leemos en todas partes porque él nos enseñó a leer y que, especialmente en pandemia, puede contagiarnos la felicidad de Dahlmann tras haber pasado el encierro, es el que rescatan, a 35 años de su muerte, escritores jóvenes reconocidos por su producción.

Olivia Gallo, Michel Nieva, Martín Castagnet y Juan Ignacio Pisano, autores nacidos entre 1981 y 1993, repasaron, en diálogo con la agencia de noticias Télam, cómo las nuevas generaciones metabolizan y resignifican la herencia borgeana.

Nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges es una figura clave de la literatura universal. Escribió cuentos, ensayos y poemas como “La fundación mítica de Buenos Aires”, “Inquisiciones” y “El Aleph”. Murió en Ginebra, la ciudad de su juventud, el 14 de junio de 1986, dos meses después de haberse casado María Kodama, ex discípula y apoderada de su obra.

“Del Borges que más me gusta destaco una mirada de la literatura como terreno beligerante, un espacio de tensiones, relecturas, reescrituras, intertextualidades y apócrifos. No como el espacio de una consagración o de una aspiración de jerarquías que es, contradictoriamente, la imagen de Borges que circula en cierto sentido común de aspiraciones ‘cultistas’ en nuestra sociedad, sobre todo la porteña”, dice Pissano, autor de “El último Falcon sobe la tierra”.

Doctor en Letras especializado en gauchesca, Pisano se refiere a “un espacio de artificio e invención”, que entiende a la ficción “como una forma para que la posibilidad exista” y a “la capacidad de decir mucho sin explicar demasiado ni describir en exceso”.

Mientras que Nieva -autor de “Tecnología y barbarie”, textos que entrelazan ciencia ficción, cyberpunk y ensayo nacional-, se disculpa por lo “edípico y patriarcal” que pueda sonar, pero para él “Borges es el padre de la literatura argentina, un padre conservador y rancio de cuya ética literaria emana todo lo que se considera la norma de un buen texto de ficción: adjetivación sobria y precisa, imperativo de la brevedad, presentación no psicológica de los personajes”.

Su originalidad, dice Nieva, es que “inventó engendros alucinantes, como hacer que la filosofía sea una rama de la ciencia ficción o la política una forma de la literatura fantástica. Pero lo que más me sigue asombrando es su capacidad única de amonedar ideas poderosísimas en una o dos oraciones: casi toda la teoría literaria de la segunda mitad del siglo XX sale de dos ensayos suyos, “Kafka y sus precursores” y “El escritor argentino y la tradición” que tienen menos de 10 páginas cada uno”.

“Su obra desarma cualquier dicotomía: encarnó la vanguardia desde la tradición y elaboró un estilo mal llamado elitista desde los géneros mal llamados populares. Hasta su figura se burla de esas contradicciones: un visionario ciego que usaba elogios como insultos, un lector de los antiguos que fue más moderno que cualquier contemporáneo”, resume Castagnet, autor de “Los cuerpos del verano”, que comparte con Nieva haber sido elegido como uno de los 25 mejores escritores latinoamericanos sub-39, por la revista Granta.

“Sus cuentos arrancan en una dirección y terminan en otro lugar, hay un movimiento que siempre es sorpresivo”, destaca Gallo, autora de “Las chicas no lloran” quien, consultada sobre qué texto de Borges elegiría para leer hoy mismo, en pandemia, responde: “El sur”. Y cita: “En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas volvían a él”. Dahlmann “emprende ese viaje después de haber pasado varios días internado en un hospital. Aplicaría eso: la felicidad de salir después de haber pasado un encierro”.

—¿Cómo impactó su obra en vos?

Juan Ignacio Pissano —Entré a Borges con un ansia de literatura “posta”, pensando equivocadamente que mis lecturas previas habían sido cosas menores: libros infantiles o adolescentes y otros del género terror, y fue una cachetada ante esas pretensiones porque el impacto fue el opuesto: encontré al Borges del que hablaba antes, el que inauguró un cambio en mi concepción de lo literario que siguió mutando con otras lecturas, el que me formó en un modo de leer.

Michel Nieva —Por suerte las escritoras y los escritores que nacimos después de su muerte no sentimos el peso asfixiante que tuvo en generaciones anteriores, como la de Aira, Piglia y Saer. Diría que Borges es como un abuelito al que se admira y del que se afanan ideas o procedimientos, pero sin que su influencia sea un drama paralizante.

Martín Castagnet —Leo a Borges en todas partes porque precisamente él nos enseñó a leer y por eso el ensayista es quizás más importante que el cuentista, aunque sus ensayos tengan la fluidez de sus cuentos y sus cuentos el rigor de sus ensayos.

—¿Cómo se resignifica hoy el Borges cuentista universal?

J.I.P —Sigue siendo una fuente de producción textual y además se resignifica por el tipo de relaciones (en retroactividad) que establece con textos que se van publicando. Por ejemplo: “El amor”, un cuento de Martín Kohan que se escribe retomando lo que pudo haber ocurrido entre Fierro y Cruz luego del final de “El gaucho Martín Fierro”, cuando cruzan la frontera y se van a las tolderías. Ese cuento retoma explícitamente a “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. El personaje de Fierro que Kohan construye lo llama a Cruz como “Tadeo”: en el poema de Hernández Cruz es Cruz, no tiene otro nombre. Es decir que Kohan escribe su cuento también desde el cuento de Borges, y no solo desde el Martín Fierro. O podemos pensar en “El Aleph engordado”, de Pablo Katchadjian. María Kodama, en ese sentido, funciona obturando la circulación de Borges desde una concepción de lo literario que el propio Borges (creo; o quiero creer) no compartiría.

M.N —A mí que escribo ciencia ficción me interesa reivindicarlo como un autor de ese género y me parece que hoy en día hay un rescate de su obra en ese sentido. En 2016 le dieron el Premio Hugo post mortem (que es como el Nobel de la ciencia ficción) y en Estados Unidos ahora se reeditaron sus cuentos con prólogo de William Gibson, que es uno de los creadores del cyberpunk.

M.C —Nací dos semanas antes de su fallecimiento y mientras viva cumpliré los años que lleva muerto. La generación posterior a la suya intentó matarlo; la nuestra solo se acerca cada vez más. Las tecnologías, la manera misma de leer del nuevo milenio (a decir de Calvino, otro gran borgeano), nos acercan a Borges aunque no lo intentemos: la brevedad, el fragmento, la autoficción, la hiperconectividad. No sé qué pasará cuando ambos cumplamos 50, yo de vivo y él de muerto, pero al día de hoy su obra rejuvenece cada minuto que pasa.

—Si tuvieras que elegir un cuento suyo para leer hoy mismo ¿cuál sería y por qué?

J.I.P —”El Sur”. Me parece una condensación maravillosa de tensiones que como nacido en Buenos Aires me interpelan: el corte entre el sur y el norte, el contacto con la alteridad, el campo como espacio de cierta aspiración de vida, el tratamiento del cruce entre lo que en nuestra tradición se nombra como civilización y barbarie… en fin: un dinamizador de ideas y de imágenes muy potentes. Además de algunos detalles maravillosos como ese cambio de tiempo verbal que aplica en el último párrafo y que lleva a sentir y ver a Dahlmann empuñando ese puñal de un modo permanente, como una escena que nunca acaba. Como una tensión abierta.

M.N —”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” es lo mejor de Borges: ciencia ficción, metafísica, humor kafkiano y complots delirantes en 15 páginas.

M.C —En “El milagro secreto”, el tiempo se detiene para un hombre frente a un pelotón de fusilamiento, únicamente para que pueda terminar en su interior su opera magna. Es imposible no pensar en el propio Borges, camino a la ceguera, intentando encontrar una escritura sin escritura. Pero cada día pienso menos en Borges y más en mí (¡la soberbia del lector!), que a medida que voy ganando oficio termino escribiendo más en mi cabeza y menos en el teclado.

(*) Agencia de noticias Telam

Literatura

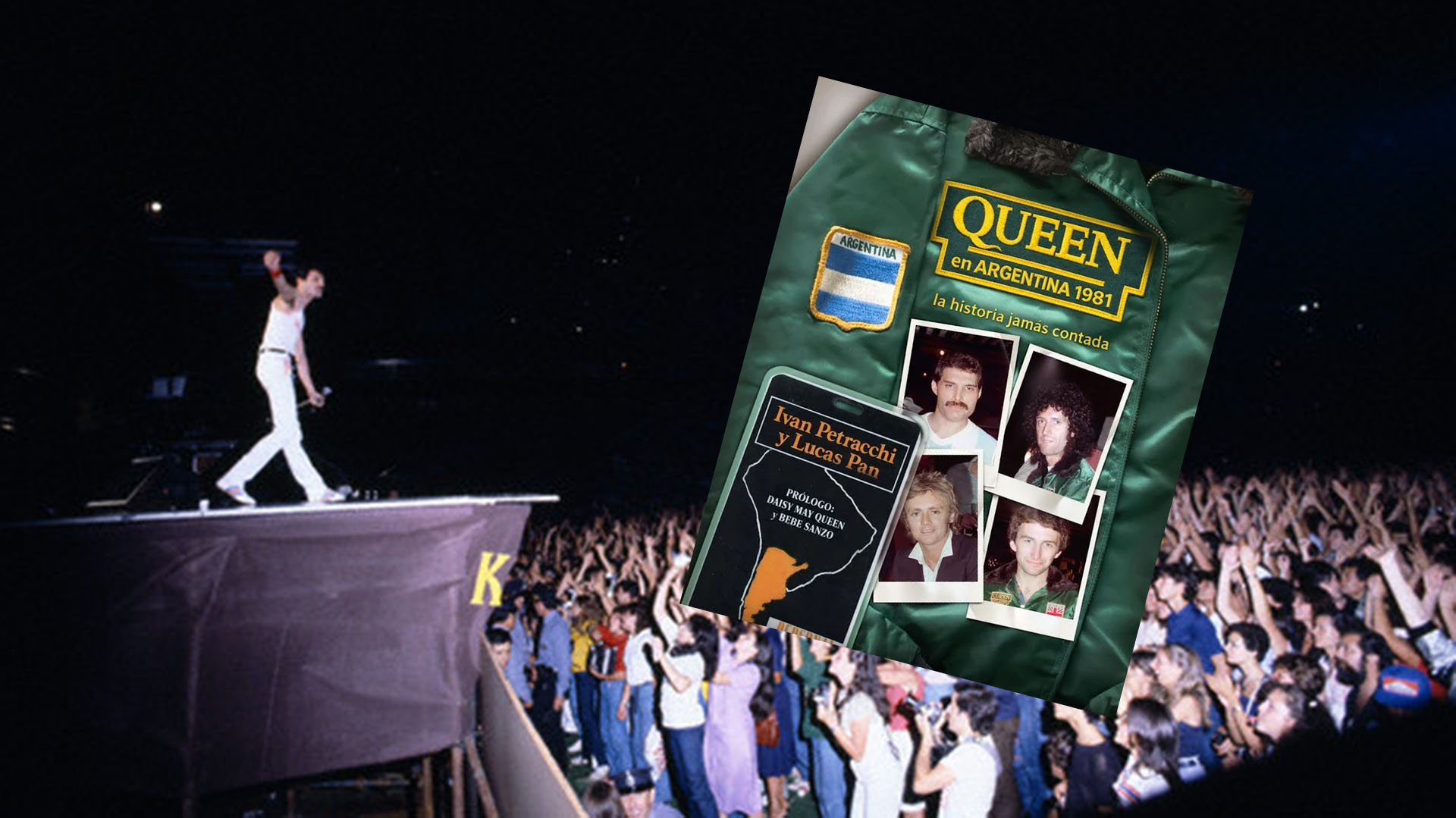

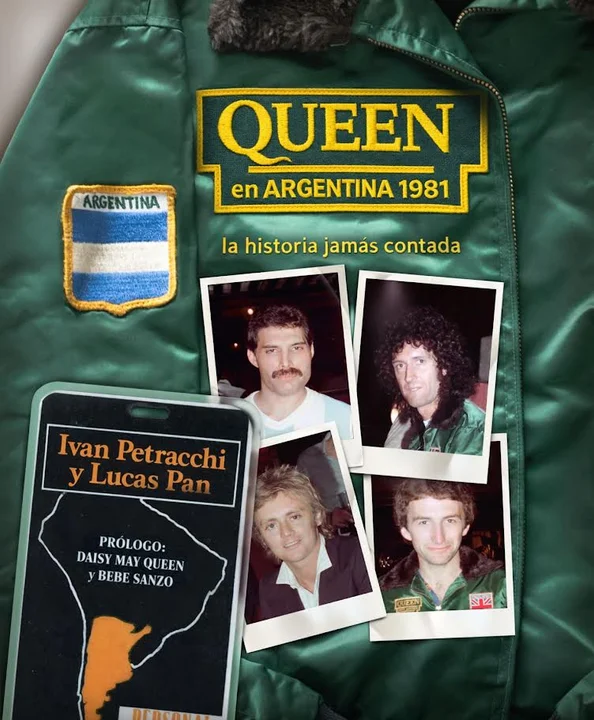

“Queen en Argentina 1981”: una gira histórica contada desde un ángulo inédito

En febrero de 1981, cuando la Argentina aún no formaba parte del circuito habitual de las grandes giras internacionales, cuatro músicos británicos aterrizaron en Ezeiza y alteraron para siempre la escala de los espectáculos en el país. La visita de Queen quedó grabada como un hito fundacional del rock en estadios. Ahora, el libro “Queen en Argentina 1981. La historia jamás contada”, de Iván Petracchi y Lucas Pan, propone volver sobre aquellos días desde un ángulo inédito.

Con 144 páginas y acceso a archivos privados, testimonios directos y piezas de colección nunca antes exhibidas, la investigación se aparta del recuento de cifras ya conocidas —los cinco shows, las 300 mil personas convocadas, los tres aviones y dos barcos que transportaron equipos— para adentrarse en la intimidad de la gira.

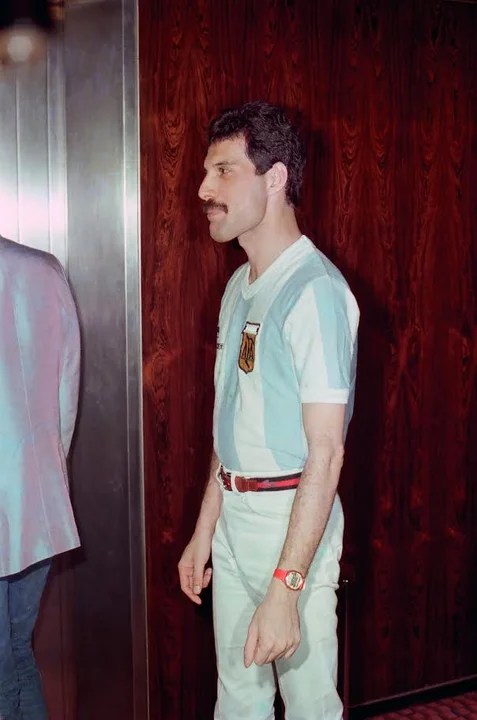

El desembarco del grupo integrado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon marcó un punto de quiebre: fue la primera vez que un supergrupo actuó en estadios de fútbol en la Argentina, replicando el despliegue técnico que utilizaba en Estados Unidos y Europa mientras presentaba los discos “The Game” y “Flash Gordon”.

Tres de los conciertos tuvieron lugar en el estadio de Club Atlético Vélez Sarsfield, uno en el estadio José María Minella de Mar del Plata y otro en el estadio de Rosario Central. Pero el foco del libro no está en el récord de público sino en lo que ocurrió fuera del escenario.

“Historias exclusivas, conversaciones detrás de escena y encuentros inesperados narrados por primera vez por quienes estuvieron ahí”, anticipan los autores. El relato incluye el día a día de la banda en el país: los autos que los trasladaron, los restaurantes donde probaron sabores locales y los paseos que, por momentos, los alejaron de la lógica del rock internacional.

El volumen suma además un archivo fotográfico excepcional y memorabilia conservada durante décadas en colecciones privadas. Parte de ese material, según se anuncia, integrará una exhibición internacional que iniciará su recorrido en 2026.

Iván Petracchi, administrador de empresas egresado de la UBA, pianista y productor de eventos vinculados al legado de Queen, integra un círculo internacional de coleccionistas que le permitió acceder a documentación inédita y testimonios del entorno íntimo del grupo. Lucas Pan, abogado e investigador, es un meticuloso coleccionista de vinilos, tickets, autógrafos y objetos relacionados tanto con la banda como con la carrera solista de Roger Taylor.

La publicación cuenta con palabras de referentes del universo fan. “Los fans amamos las anécdotas sobre Freddie, Brian, Roger y John”, señala Daisy May Queen en uno de los textos incluidos. El DJ Bebe Sanzo, por su parte, afirma que la historia de “ese romance” entre la banda y el público argentino “merecía ser contada”.

A 45 años de aquella gira, el libro invita a responder una pregunta persistente: qué ocurrió cuando se apagaron las luces. Entre anécdotas reveladoras y un registro visual único, la obra se propone como documento clave para entender por qué, después de 1981, la historia del rock en la Argentina ya no fue la misma.

(Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Literatura

Peguin Randon House divulgó sus novedades de marzo

| POLÍTICA Y SOCIEDAD |

EL CUERPO DE PERÓN Facundo Pastor EL CUERPO DE PERÓN Facundo PastorUna investigación fascinante, que revela secretos, rituales y conspiraciones en torno al cuerpo de Perón. Un viaje oscuro por la historia argentina que desnuda poder y misterio. |

NIÑOS SICARIOS Germán de los Santos NIÑOS SICARIOS Germán de los SantosLas crónicas de Niños sicarios nos zambullen en la realidad donde gana terreno el negocio narco, donde la vida de los pibes y pibas de los barrios vale poco, donde los ricos se hacen cada vez más ricos y donde el Estado es participe o cómplice necesario. |

COMPRÁ CAMPEÓN Martín Tetaz COMPRÁ CAMPEÓN Martín Tetaz“Este no es un manual de economía; es un tutorial: una guía para que aprendas las principales reglas del funcionamiento de los mercados y entiendas cómo funciona la inflación, por qué se producen las crisis y qué pasa con el dólar. La idea es que aprendas algo de economía y de finanzas para que puedas tomar mejores decisiones”. |

GENERACIÓN IA Fredi Vivas GENERACIÓN IA Fredi VivasEn este libro traza el mapa de una nueva era, donde pensar, crear y decidir ya no es una tarea individual, sino un proceso compartido con máquinas inteligentes. Además, nos explica, de manera clara y accesible, cómo funciona este nuevo paradigma y por qué nos involucra a todos. |

ENSEÑAR Andrés Rieznik ENSEÑAR Andrés RieznikUn libro imprescindible de Andrés Rieznik, doctor en Física y neurocientífico, que revela por qué tantos chicos no aprenden a leer y resolver operaciones matemáticas básicas y cómo la evidencia científica puede transformar la alfabetización y devolverle a la escuela su misión más básica: que nadie quede afuera. |

| LITERATURA ARGENTINA |

UNA CASA SOLA Selva Almada UNA CASA SOLA Selva AlmadaUna casa, en el medio del campo, quedó deshabitada luego de la misteriosa desaparición de la familia, diez años atrás. Vacía de humanos, empieza a llenarse de vegetación, animales, insectos; a formar parte del entorno. Hace memoria de sus días pasados: cómo llegó a ser una casa después de ser simplemente un refugio de peones golondrinas. |

CABRÓN Reynaldo Sietecase CABRÓN Reynaldo SietecaseUn hijo emprende la tarea de reconstruir la figura de su padre a partir de recuerdos y objetos que conserva. En esa búsqueda íntima -a veces dolorosa, por momentos cargada de descubrimientos-, desentraña una vida compleja y, al mismo tiempo, las marcas que lo formaron. |

EL JUGUETE RABIOSO Roberto Arlt EL JUGUETE RABIOSO Roberto ArltEdición aniversario de un clásico fundante de la literatura argentina. Textos de Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Ricardo Piglia, Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo, Ismael Viñas, Oscar Masotta, Jorge Lafforgue, Guillermo Saccomanno y Claudio Zeiger. |

| LITERATURA LATINOAMERICANA |

DESMADRE Giselle Krüger DESMADRE Giselle KrügerLa autora explora los pliegues más hondos del duelo y el amor que persiste incluso cuando la realidad arrasa. Desmadre revela que aquello destinado a partir puede renacer aun en la oscuridad. |

| BIOGRAFÍAS |

UN HIMNO A LA VIDA Gisèle Pelicot UN HIMNO A LA VIDA Gisèle PelicotEl iluminador libro de memorias de una heroína de nuestro tiempo. Un acontecimiento editorial simultáneo en 20 países. |

| LITERATURA UNIVERSAL |

TINTA Y SANGRE Han Kang TINTA Y SANGRE Han KangLos sueños y los recuerdos, el arte y la astrofísica, la poesía y el suspense son algunos de los elementos que componen este peculiar y fascinante thriller que la Premio Nobel escribió después de La vegetariana. |

| LIBRO PRÁCTICO |

EL MÉTODO BRIONES Beltrán Briones EL MÉTODO BRIONES Beltrán BrionesEl primer libro del famoso desarrollador inmobiliario Beltrán Briones. Una guía práctica donde devela todos sus secretos para tener éxito en cualquier negocio o en tu marca personal. |

PODER IRSE Doc. Bárbara García PODER IRSE Doc. Bárbara GarcíaLa sexóloga Bárbara García abre las puertas de su consultorio para que nos encontremos con sus pacientes y sus historias, que también son las nuestras. |

| ESENCIALES |

MAFALDA: FEMENINO SINGULAR Quino MAFALDA: FEMENINO SINGULAR QuinoPor primera vez recopiladas en un libro, todas las tiras «feministas» de Mafalda. |

MAFALDA PRESIDENTA Quino MAFALDA PRESIDENTA QuinoLas tiras más contestatarias de Mafalda: para la risa y la reflexión, hoy más que nunca. |

| PENGUIN KIDS |

K-POP DEMON HUNTERS: ¡POR LOS FANS! K-POP DEMON HUNTERS: ¡POR LOS FANS! El primer libro oficial en español de la exitosa película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters, ¡perfecto para cazadoras de todas las edades! |

Cine

Un cuento ruso de 1850 inspira uno de los cortos candidatos al Oscar

Un relato escrito hace 175 años se convirtió, inesperadamente, en una de las obras más socialmente resonantes de 2025. “Los cantores rusos”, el nuevo cortometraje del director estadounidense Sam Davis, toma como punto de partida un cuento de Ivan Turgenev y lo traslada al presente, en un bar de un pueblo estadounidense, con una apuesta formal audaz: combinar cine analógico, actuaciones improvisadas y talentos descubiertos en redes sociales. Acaba de ser estrenado en Netflix argentina.

La chispa surgió cuando Davis leyó “The Singers” (su título en inglés), incluido en el libro de análisis literario “A Swim in a Pond in the Rain”, del escritor estadounidense George Saunders. En el texto original, un grupo de hombres rudos en una taberna encuentra una inesperada conexión emocional a través de una competencia improvisada de canto.

“Me pareció genial, pero no pensé inmediatamente en hacer una película”, explicó Davis. La idea tomó forma minutos después, al abrir su teléfono y encontrarse con un video viral de un músico callejero en el subte. “Fue una de las interpretaciones más hermosas y crudas que había escuchado”, recordó. Entonces decidió reimaginar el cuento ruso con cantantes anónimos descubiertos en TikTok, YouTube e Instagram, convocados para llenar un bar con “genios en bruto, escondidos a plena vista”.

El resultado es una fusión entre tradición y contemporaneidad. Davis asumió el riesgo de trabajar con intérpretes no profesionales y prescindir de un guion convencional. Gran parte de los diálogos surgió de la improvisación, en línea con su experiencia previa en el cine documental. El rodaje se realizó en 35 mm, una elección poco frecuente en la era digital, y la música se grabó en vivo en el set, decisiones que aportaron una textura cálida y un tono de verité.

El pianista callejero Will Harrington deslumbra con una notable versión barrelhouse del clásico del blues “It Hurts Me Too”; el veterano músico Chris Smither interpreta en clave folk “The House of The Rising Sun”; y el vocalista Mike Young, que cantaba en el subte de Nueva York y tuvo una aparición rutilante en el programa “America Got Talent”, emociona con una versión a capella de “I Will Always Love You”. También aparecen otros cantores virales como el australianoJudah Kelly y el tenor Matthew Corcoran, entre otros.

Más allá de su propuesta estética, el corto dialoga con un fenómeno actual: la llamada “epidemia de soledad masculina”, tema que ha ganado espacio en el debate público en el último año. Davis reconoció que esa dimensión ya estaba latente en el cuento de 1850. “El poder que tiene un poco de vulnerabilidad para construir comunidad es enorme”, afirmó. Criado en un pequeño pueblo de Michigan, el director señaló que el film fue también una forma personal de abrirse emocionalmente. “Para muchos hombres, conectar y compartir puede ser profundamente catártico”.

Tras su estreno mundial en el festival South by Southwest, “Los cantores rusos” acumuló más de 25 premios en certámenes internacionales, incluido el gran premio en FilmQuest, en Utah. El antecedente resulta auspicioso: el ganador de ese festival en 2024, “I’m Not a Robot”, obtuvo este año el Oscar al mejor cortometraje de acción real.

Davis, quien ya fue nominado al Oscar como productor por el corto “Nǎi Nai & Wài Pó” en 2023, confía en que el recorrido de Los cantores rusos impulse a más espectadores a acercarse a su propuesta. “Es una manera subversiva de usar el algoritmo para crear algo humano, hecho a mano y profundamente analógico”, sostuvo.

En tiempos de hiperconectividad digital, la historia demuestra que la necesidad de comunidad y expresión sincera sigue siendo tan vigente como en una taberna rusa del siglo XIX.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso