Literatura

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires entra en la recta final para su vuelta

A casi un mes de su regreso presencial tras la postergación de dos ediciones por la crisis sanitaria, los preparativos para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, prevista para el 28 de abril, generan en las editoriales “expectativas” por el regreso a cierta “normalidad” para la rutina anual de la industria, la oportunidad de amplificar el alcance a más lectores y lectoras, y el reencuentro con un evento cultural que en esta esta edición tendrá una nómina reducida de invitados internacionales y potenciará a sus catálogos locales y regionales.

En estos días, la 46º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está ajustando sus toques finales de cara a la presentación de sus novedades bajo la flamante gestión de Ezequiel Martínez. Por ahora se sabe que el discurso inaugural está a cargo de Guillermo Saccomanno, La Habana es la Ciudad Invitada de Honor y las entradas oscilan entre los 300 y 450 pesos con beneficios para distintas poblaciones y cheques para usar en librerías.

Expectativas, ganas, entusiasmo, ansiedad, son las palabras con la que editores describen la llegada de la Feria después de dos años de suspensión. Esa energía arrolladora también va de la mano de “incertidumbre” por la gran inversión económica que significa para los stands y por la imprevisibilidad que instaló la pandemia como conducta condicionante. Pese a eso, el sistema de espacios y editoriales que tradicionalmente da vida a la feria sigue presente en su diversidad, desde el conglomerado Planeta que tiene a los autores más vendidos y promete una experiencia 360° hasta los stands colectivos que nuclean a sellos independientes y les permite a estas editoriales potenciarse y hacer frente los costos.

“Esperamos muy contentos y expectantes la feria por varios motivos -dijo Carlos Díaz, director de Siglo XXI-. En primer lugar, representa una vuelta a cierta normalidad porque para las editoriales argentinas es una rutina anual insoslayable: todos vamos, todos nos preparamos con muchísima anticipación, hacemos grandes apuestas. El hecho de no haber tenido durante dos años nos desestabilizó mucho. Estamos muy contentos y todo indica que irá bien, viendo un poco lo que pasó con la Feria de Editores o con otras ferias que se hicieron en el país, o inclusive la Feria de Guadalajara del año pasado en México, que fueron un éxito”.

Mientras sortea las dificultades del acceso al papel para imprimir las novedades -una problemática que afecta al sector-, Judith Wilhem, directora de Calibroscopio Ediciones, coincide en que que “después de dos años de ausencia, hay una gran expectativa”, aunque al mismo tiempo ese optimismo no está disociado de inquietudes: “Por un lado, mucha gente está esperando ansiosamente el regreso de la feria, pero por otro lado nos hemos desacostumbrado un poco a eventos de esta envergadura y estamos un poco desconcertados, pero, definitivamente, con muchas ganas de reencontrarnos cara a cara con nuestros lectores”.

Muchos coinciden en que la Feria tiene un potencial de vidriera más que de ganancia, es apuesta y encuentro, como dice Díaz: “Representa casi un mes de facturación, así que la pérdida en este sentido es grande pero no hacemos semejante movida por el negocio sino que es una actividad más vinculada con lo profesional. Entonces ahí nos encontramos con bibliotecarios, lectores y lectoras, clientes tanto de la Argentina y del exterior”.

Ese encuentro, en palabras de Santiago Satz, gerente de prensa y comunicación de Planeta, es “irreemplazable” y por eso la suspensión de la feria fue “un golpe directo a un evento súper instalado” ubicado entre los “más importantes del mundo”. Por lo cual las expectativas “son las mejores pero pasaron dos años sin Feria y una pandemia que nos obligó a reinventarnos para no perder ese contacto con los lectores. Ojalá salga de la mejor manera ya que el trabajo y la inversión para realizar la feria es mucha”.

La otra gran editorial que junto a Planeta lidera los rankings de los más vendidos es Penguin Random House y también tendrá un espacio central en el predio de Palermo. Como explica su directora de Marketing y Comunicación, Valeria Fernández Naya, desde el año 2020 que no participan de un encuentro presencial, todo fue virtual. “Esperamos con mucha alegría y entusiasmo la nueva feria donde lectores, escritores y libros disfrutan de esta gran fiesta cultural”.

Expandida en unos 45 mil metros cuadrados, dividida en pabellones, la industria editorial se da cita durante tres semanas y muestra lo más jugoso de su producción: sellos grandes, medianos, pequeños, autogestionados, librerías, distribuidoras del país y del exterior, así como también países, provincias y espacios institucionales que ponen en diálogo sus geografías y escrituras. A esos stands que los sellos alquilan para participar y que nutren de un volumen extraordinario la oferta de libros, la Fundación El Libro incorpora espacios propios y “zonas” para cruzar los libros con distintos campos: infancias, futuro, tecnologías.

Y aunque la faceta de visitas internacionales este año será reducida por las dificultades de previsión que supone cerrar agendas -o porque muchos autores no retomaron sus asistencias a encuentros masivos-, se espera la llegada de Mario Vargas Llosa, Javier Cercas, John Katzenbach, Paulina Flores o el joven rumano Miguel Gane, poeta que se dio a conocer a través de Tik Tok; mientras que de la delegación local los nombres más convocantes son Florencia Bonelli, Claudia Piñeiro, Paulina Cocina, Gabriel Rolón, Eduardo Sacheri, Camila Sosa Villada, Diego Golombek, Luis Pescetti, Jorge Fernández Díaz, Liniers o Facundo Arana.

En los stands de librerías, países y distribuidoras se podrán encontrar varios sellos, pero también en los stands colectivos, esa modalidad que instalaron sellos medianos y pequeños para asegurar su participación en el evento. Por ejemplo, desde hace ocho años funciona Los siete logos que comparten Adriana Hidalgo, Beatriz Viterbo, Caja Negra, Criatura, Katz, Eterna Cadencia y Mardulce; también está La Sensación entre Blatt y Ríos, Mansalva y Caballo Negro; el stand que reúne a Godot, Gourmet, Entropía, La Parte Maldita, Leteo; el espacio “Todo libro es político” con Milena Caserola, Heck, Tinta Limón y otras editoriales, o el stand que hilvana los catálogos de Limonero con Iamiqué y los españoles Kalandraka, Algar y Fulgencio Pimentel. “Ir a la feria en conjunto nos potencia”, asegura Tamara Grosso, responsable de prensa de Eterna Cadencia.

Aunque estas editoriales suelen tener espacios de encuentro y venta alternativos que duran menos días, la participación en la Feria del Libro tiene una proyección que no le dan otros canales. “Tiene un perfil muy diferente -explica Enrique Bellande, a cargo de la distribuidora Blatt y Ríos que este año participa por primera vez de la feria-: dura casi un mes y se junta gente de orígenes muy diversos, niños, estudiantes, jubilados, multitudes y eso creemos que es atractivo. No hay un equivalente a la Feria”.

Esa transversalidad la vuelve un hito cultural, que se traduce en la posibilidad de establecer vínculos de negocios con personas desconocidas o con las que se trabaja virtualmente; en algunos casos también representa un mayor volumen de ventas pero más significativa es la visibilidad que le aporta lo monumental. Dice Maximiliano Papandrea, editor de Sigilo: “La masividad es quizás el rasgo más notorio de la feria, y el hecho de que se acerque gente no solo de Buenos Aires sino de todos los puntos del país y también de otros países. Para nosotros, masividad es sinónimo de algo tan simple como importante: una gran oportunidad de que nos conozca gente que aún no nos conoce”.

Alejo Carbonell, de Caballo Negro, coincide en que la amplitud del público “marca la diferencia porque cambia el espectro de lectores, ya no se trata de nichos, sino de una cosa más amplia que es todo un desafío para las editoriales más chicas, en el sentido de saber dónde están paradas cuando el público lector excede a su periferia inmediata”.

Por su parte, Manuel Rud, de Limonero, lo define como un acontecimiento “central para la visibilidad y el posicionamiento comercial” y “una ocasión ineludible para hacer conocer nuestro catálogo ante un público masivo”, a pesar de que implica “un esfuerzo grande por parte de los editores, pues se trata de una feria larga y a la que concurre gran cantidad de gente”.

La conjunción que habilita la feria “tanto de pequeños sellos, medianos, como de las grandes transnacionales”, dice Matías Reck, de Milena Caserola, “nos gusta, nos interesa, pero también nos interesan otros espacios como Zona Futuro, el stand de Orgullo y Prejuicio, la zona docente” y agrega cierta incomodidad: “Siempre nos causó contradicción el predio de La Rural; con la Feria hacemos ojos ciegos y oídos sordos y estamos ahí presentes disputando un lugar dentro de la industria editorial pero también mostrando nuestras producciones”.

Desde el otro lado de la cordillera, el editor Nicolás Leyton de la editorial chilena La Pollera, cuyos libros se pueden encontrar en el stand de la distribuidora Big Sur, reconoce en la cita porteña una posibilidad que no encuentra en otros lugares: “A diferencia de la FIL de Santiago, la de Buenos Aires efectivamente congrega gente de otros países y es un trampolín para otros mercados y autores, para llegar a otros países y así a otros lectores y autores”.

También la editora uruguaya Julia Ortiz, responsable de Criatura Editora, cuenta que “desde Montevideo nos perdimos los eventos editoriales presenciales en estos últimos dos años” y en ese sentido “la feria de La Rural es la oportunidad de volver a encontrarnos con lectores y lectoras de Argentina, algunos incluso que, como nosotras, hacen el viaje de varios kilómetros para buscar aquellos libros que no se consiguen en todas partes, para llevarse las novedades recién salidas que se imprimen especialmente para la feria”.

(Fuente: Agencia de noticias Telam – PH: Contarte Cultura)

Literatura

Entregan el Premio Alfaguara de novela 2026 al mexicano David Toscana

El escritor mexicano David Toscana fue galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2026, dotado con 175.000 dólares (147.000 euros, aproximadamente), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana, por la obra “El ejército ciego”, presentada con el mismo título y bajo el seudónimo de Kozaro, el Escriba. El jurado ha declarado ganadora la novela por mayoría. La novela estará a la venta en abril.

El jurado, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela en 2018 por “Una novela criminal”, y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica; la escritora mexicana Brenda Navarro; la scout y programadora cultural Camila Enrich; el periodista y director del programa Página Dos, de La 2 de RTVE, Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto), destacó sobre “El ejército ciego”: “A partir de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia. Narrada en primera persona por Kozaro, el Escriba, la novela adquiere un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. Una gran épica de los vencidos”.

Esta convocatoria se caracterizó por su extraordinaria participación. En ella se recibieron 1.140 manuscritos, de los cuales 524 fueron remitidos desde España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

“El ejército ciego”

Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. Durante semanas, una columna de desarrapados recorre a tientas el largo camino hasta la capital búlgara, donde los recibe el zar Samuel, que ante el terrible espectáculo de sus hombres humillados, cae fulminado por la pena. Lo sucede en el trono su hijo Gavril, heredero de un imperio amenazado que deberá defender haciendo uso de la astucia para elevar la moral del pueblo después de la última derrota. Murallas afuera, los enemigos acechan, mientras en las calles de la ciudad los soldados intentan retomar sus vidas. Hay quien se esconde y guarda silencio, está el que descubre que sus manos pueden sustituir a la vista, algunos temen parecer monstruos y no falta aquel que hace un buen negocio vendiendo preciosas cuentas de cerámica que simulan ser ojos. Y entre todos ellos hay un escriba invidente que, incapacitado para copiar lo que ya fue escrito, vuelca en el pergamino una historia que crece en él: la de los quince mil ciegos y su inesperada revancha.

Historia, inventiva y poesía confluyen en este magnífico retablo inspirado en las crónicas medievales y en uno de los episodios más crueles de las guerras bizantinas. “El ejército ciego” habla, con deliciosa ironía e ingenio, sobre las narrativas del pasado y sobre cómo el testimonio de los vencidos desaparece fácilmente en el olvido.

Sobre el autor

David Toscana (Monterrey, México, 1961) publicó los libros de cuentos “Lontananza” (1997) y “Brindis por un fracaso” (2006), y las novelas “Las bicicletas” (1992), “Estación Tula” (1995), “Santa María del Circo” (1998), “Duelo por Miguel Pruneda” (2002), “El último lector” (2005), “El ejército iluminado” (2006), “Los puentes de Königsberg” (2009), “La ciudad que el diablo se llevó” (2012), “Evangelia” (2016), “Olegaroy” (2017) y “El peso de vivir en la tierra” (2022).

Formó parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa y del Berliner Künstlerprogramm. Ha sido galardonado con los premios José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Su obra ha sido traducida a diecisiete lenguas.

(Fuente: Penguin Random House | Prensa y Comunicación)

Literatura

Entregan este martes el XXIX Premio Alfaguara de novela

Este martes 27 de enero se fallará en Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el XXIX Premio Alfaguara de novela. La retransmisión en directo de este fallo se podrá seguir a las 11.30, hora argentina, a través de Youtube.com/penguinlibros y de la web del premio www.premioalfaguara.com.

Valorado internacionalmente como uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español, el galardón cuenta en su XXIX edición con un jurado presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, Premio Alfaguara de novela en 2018 por “Una novela criminal”, y conformado además por la escritora argentina Agustina Bazterrica, la escritora mexicana Brenda Navarro, la scout y programadora cultural (Finestres, Cataluña), Camila Enrich, el periodista y director de Página Dos (RTVE), Óscar López, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto).

En 2025, el ganador del Premio Alfaguara de novela fue el escritor argentino Guillermo Saccomanno con “Arderá el viento”.

El galardón está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.

Esta convocatoria se ha caracterizado por su extraordinaria participación. Se han recibido 1.140 manuscritos, de los cuales 524 han sido remitidos desde España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

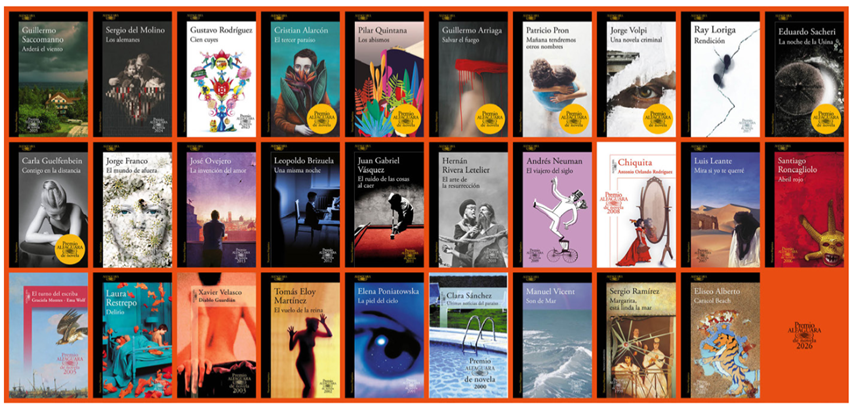

Ganadores del Premio

2025: Guillermo Saccomanno, “Arderá el viento” — 2024: Sergio del Molino, “Los alemanes” — 2023: Gustavo Rodríguez, “Cien cuyes” — 2022: Cristian Alarcón, “El tercer paraíso” — 2021: Pilar Quintana, “Los abismos” — 2020: Guillermo Arriaga, “Salvar el fuego” — 2019: Patricio Pron, “Mañana tendremos otros nombres” — 2018: Jorge Volpi, “Una novela criminal” — 2017: Ray Loriga, “Rendición” — 2016: Eduardo Sacheri, “La noche de la Usina” — 2015: Carla Guelfenbein, “Contigo en la distancia” — 2014: Jorge Franco, “El mundo de afuera” — 2013: José Ovejero, “La invención del amor” — 2012: Leopoldo Brizuela, “Una misma noche” — 2011: Juan Gabriel Vásquez, “El ruido de las cosas al caer” — 2010: Hernán Rivera Letelier, “El arte de la resurrección” — 2009: Andrés Neuman, “El viajero del siglo” — 2008: Antonio Orlando Rodríguez, “Chiquita” — 2007: Luis Leante, “Mira si yo te querré” — 2006: Santiago Roncagliolo, “Abril rojo” — 2005: Graciela Montes y Ema Wolf, “El turno del escriba” — 2004: Laura Restrepo, “Delirio” — 2003: Xavier Velasco, “Diablo Guardián” — 2002: Tomás Eloy Martínez, “El vuelo de la reina” — 2001: Elena Poniatowska, “La piel del cielo” — 2000: Clara Sánchez, “Últimas noticias del paraíso” — 1999: Manuel Vicent, “Son de Mar” — 1998: Eliseo Alberto, Caracol Beach, y Sergio Ramírez, “Margarita, está linda la mar” (ex aequo).

(Fuente: Penguin Random House | Prensa y Comunicación)

Literatura

“MarPlaneta” continúa en febrero con literatura, música y talleres

El festival “MarPlaneta”, considerado el encuentro literario más importante de la costa atlántica, tendrá continuidad en febrero con dos jornadas que combinarán literatura, música, performances y talleres. Las actividades se realizarán los días 2 y 3 de febrero, de 18 a medianoche, en el Centro de Creación Chauvin, con entrada libre y gratuita.

Organizado por Grupo Planeta y declarado de Interés Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, el festival vuelve a instalarse en la agenda cultural del verano marplatense tras el éxito de sus primeras jornadas realizadas en enero, que convocaron a miles de espectadores y colmaron la capacidad de las distintas salas del complejo.

La programación de febrero contará con la participación de destacadas figuras del ámbito literario, periodístico y cultural. Entre los principales protagonistas se encuentran Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Osvaldo Gross, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Nico Artusi, Martín Kohan, Alexandra Kohan, Agustina Buera y Florencia Dapiaggi, quienes formarán parte de charlas, presentaciones de libros y actividades especiales.

“MarPlaneta” se consolidó como un espacio de encuentro entre autores y público, con una propuesta que busca ir más allá del formato tradicional de feria o ciclo de lecturas. En ese sentido, el festival apuesta a cruces interdisciplinarios que integran la literatura con la música, la gastronomía y las artes performáticas, generando una experiencia cultural amplia y participativa.

Durante las jornadas de enero, el público respondió de manera masiva a esta propuesta, agotando localidades en varias de las actividades y confirmando el interés por una programación diversa y de calidad en la Costa Atlántica. La continuidad en febrero reafirma el perfil del festival como una plataforma clave para la difusión de la literatura contemporánea y el diálogo cultural en el contexto del verano.

Con entrada gratuita y una agenda que reúne a autores consagrados y nuevas voces, “MarPlaneta” se presenta nuevamente como una de las citas culturales destacadas de la temporada en Mar del Plata.

La agenda de MarPlaneta

2 de febrero

- 19:00 – Nico Artusi: Nuevas tendencias en torno al café junto a Francisco Taverna y Francisco Rodríguez de Deseado. Patio Planta Baja.

- 19:30 – Daniel Mecca: “Borges al atardecer”. Patio Planta Baja.

- 19:30 – Hugo Alconada Mon: “Biblioteca a la carta”. Proyectroom Primer Piso.

- 19.45 – Emilia Marcon: performance y conversatorio “Mis Victorias”, homenaje a Victoria Ocampo. Patio Planta Baja.

- 20.00 – Guillermo Martínez y Daniel Mecca. “Voces en el laberinto del espejo”. Patio Planta baja.

- 21.00 – Jorge Fernández Díaz y Hugo Alconada Mon. “Detectives de la literatura: en búsqueda de lo real. Main Stage. Subsuelo.

- 22.00 – Alexandra Kohan y Martín Kohan. “Entran una persona y un argentino en un bar…”. Main Stage. Subsuelo.

- 22.00 -Trío de jazz: Viceconte-Pasetti-Gertsner . Patio Planta Baja.

3 de febrero

- 19:30 – Florencia Dapiaggi. “Poesía al atardecer”. Patio Planta Baja.

- 20:00 – Osvaldo Gross. “Cartografías del Gusto”. Patio Planta Baja.

- 20.00 – Orquesta de Tango en vivo. Soundroom.

- 20.30 – Florencia Dapiaggi y Agustina Buera: “Entendiendo lo incomprensible: hablemos de amor “. Proyectroom Primer Piso.

- 21.30 – Gabriel Rolón y Cynthia Wila. “La crueldad y la soledad, dos síntomas actuales”. Main Stage. Subsuelo__IP__

- 22.30 – Música a cargo de Lucas Llull. Patio Planta Baja

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso