Textos para escuchar

La niña del árbol de nísperos – Ale Pastore

La poeta peruana Ale Pastore lee su sextina La Niña del Árbol de Nísperos.

La niña del árbol de nísperos

(Dedicada a Marco Martos)

Quisiera, en todo, guardar inocencia

porque son mis recuerdos dulces nísperos,

ellos vuelven a la rama caída

siempre evocando frescura de niña.

¡Tan soñadora va, ahí tan alto!

y así transcurren la vida, los sueños.Quisiera mantener por siempre sueños

lanzarme precoz a inexperta inocencia,

donde la lluvia persiste tan alto

mojando enraizado, tallo de nísperos.

Tan alegre, risueña, va la niña

meciéndose en la rama caída.Más aún sostenida la caída

saltando, riendo, bailando sus sueños

cuando ser lluvia es ser niña,

empañando su voz de inocencia.

Brisa cautiva, como suaves nísperos

tan maduros, quizás tan alto.Ante pétalos de tallo alto

atorados en su voz caída,

momento de florecer en nísperos

alborotando la conciencia en sueños.

Fragilidad tan pura, es inocencia,

mientras devuelve vida aquella niña.¿Quién te sostiene pausada niña

al caer lágrimas de lo alto?

Si tomando tus manos de inocencia,

suspirando, bailando, abrazo tu caída.

Porque sueños, siempre serán sueños

y los árboles serán siempre nísperos.En aquella casona bailarán nísperos

y con ellos también bailará la niña

colmada de tan grandiosos sueños

sin pensar, si es muy alto

ni teniendo miedo a su caída

brillará siempre, presente su inocencia.No hay sueños de verano sin inocencia

ni rama caída tampoco de lo alto

sólo la niña, tan dulce como nísperos.

Acerca de Ale Pastore

Alessandra María Chávez Maggi (Lima, 2 de febrero de 1975) es comunicadora social y audiovisual de profesión. Ha llevado distintos cursos de pintura, escultura, cerámica, letras entre otros en el transcurrir de su vida, siempre relacionada al arte. Alessandra es compositora de su propia vida y Ale Pastore es, quizá, la más notable de sus creaciones, seudónimo surgido en redes sociales y que conmemora el legado de su abuela, además de brindar un tributo a sus recuerdos y escritos de infancia a través de @_alepastore.

Además, es empresaria y cofundadora de Latidos del alma, organización mediante la cual se plantea el propósito de generar una transformación social a través de la poesía y la lectura, fomentando su mensaje personal e impulsando acciones colectivas con poetas hispanos del mundo, que comparten su misma pasión y visión a través de la instalación de bibliotecas comunitarias en distintos puntos del país. Actualmente ya son diez bibliotecas funcionando.

A finales de 2020, publica “La distancia del tiempo” (Gambirazio Ediciones), su primer libro, que reúne lo más destacado de su poesía desde los primeros versos hasta su etapa de madurez creativa. La obra está dividida en cuatro poemarios: «La dama del árbol», «Sin prisa, sin pausa», «Antes de morir por costumbre» y «En la claridad de tus formas» y, en ella, el lector es testigo del crecimiento de Pastore, su evolución emotiva y potente, con aroma de añoranza perpetua y el amor como insumo esencial de su discurrir.

Actualmente, se encuentra trabajando en el que será su segundo libro de poemas y en el que se podrá apreciar a una poeta mucho más madura, asentada, pero que no abandona sus raíces románticas ni su templanza, así como también; formará parte del libro de Antologías de poetas peruanas del siglo XX y XXI presidido por la Academia peruana de la lengua, el cual será publicado este año 2021, año del Bicentenario del Perú.

Textos para escuchar

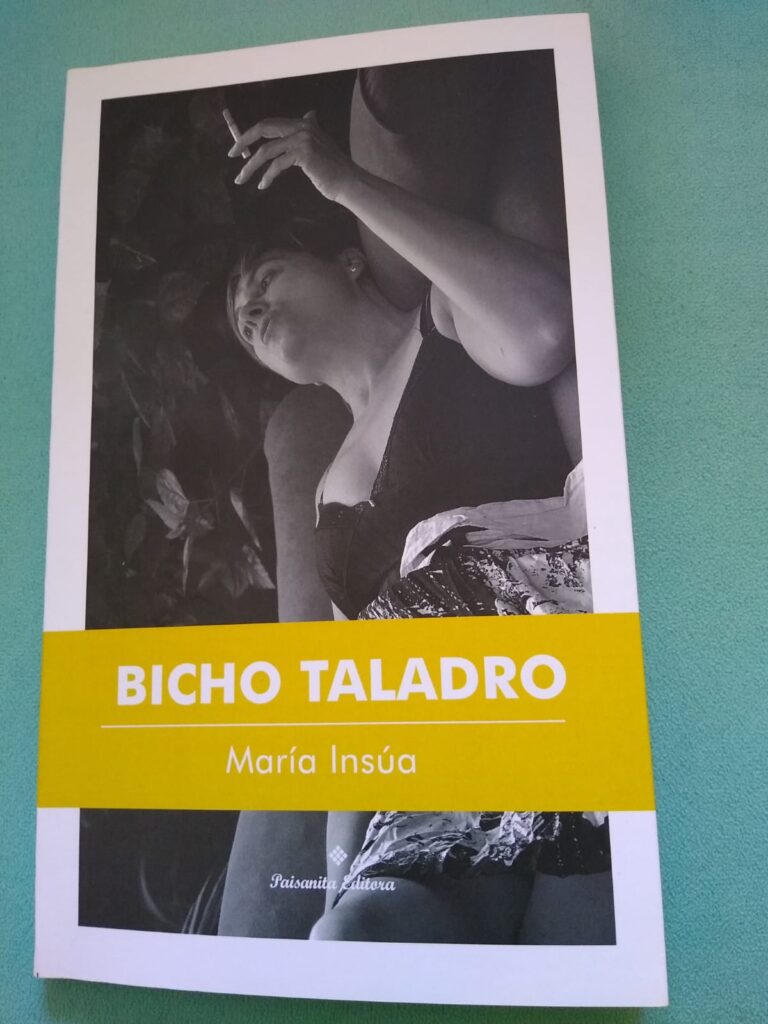

Bicho Taladro – María Insúa

La escritora María Insúa lee el Capítulo 4 de su novela Bicho taladro.

Bicho Taladro (Cap. 4)

Mi vecina, a la que conozco por Lali, le grita al hijo, “sos un tarado”. Él quiere explicarle algo pero no llego a escuchar. Ella refuerza el grito y agrega otra sentencia: “¡boludo de mierda!” Me siento abajo del jacarandá. De noche las flores de este árbol parecen grises, como de plata sin lustrar. Prendo un cigarrillo y espero. Por ahora nadie grita. Tiro la cabeza para atrás sacando el humo y aparece el cielo.

Me quedo así. Pienso en Ricardo, que no tuvo hijos. Hubiera sido un buen padre para este chico. Lo conocí en uno de los encuentros de revinculación deI pabellón de psiquiatría. Él también era paciente. Coincidimos en la mesa donde estaba la comida. Me dijo, soy Ricardo. Y me contó de sus perros. A Ricardo los perros le hablaban incluso mientras dormía. Él se dormía de costado, un perro contra su pecho y otro en la espalda. Le decían cosas, él les miraba los ojos para no sentirse un loco. El tipo tenía una conexión paranormal con ellos. Le hubiera regalado un perro al hijo de mi vecina. Pero no cualquiera, sino uno elegido especialmente. En noches como esta, cuando los sacaba a pasear, llevaba la plata que escondía en el tubo del diploma de combatiente de Malvinas. Decía que prefería pagar el rescate de antemano por si se los querían secuestrar.

Pienso que a mamá le hubiera gustado tener un perro. Ayer le pusieron ese asqueroso respirador. De la casa de la vecina llegan ruidos de cubiertos, sillas que se corren.

Ricardo se reía con la boca y el pecho abiertos. Le llamaban la atención las casualidades. Llegó a faltar un mes a las reuniones. Primero le prohibieron el café, un tiempo después, el mate, y así. No contestó más los mensajes.

Vibra el celular. Una de mis hermanas pregunta, “¿cómo anda mamá?” Le contesto, “para la mierda. Besos”. Sería mejor comunicarse a través de otros lenguajes, como Ricardo con los perros. O el de la danza, que es anterior a la lengua hablada; empieza en el útero de la madre.

Se danza en el líquido amniótico con la guía del único ritmo posible, los latidos del corazón. Sin conciencia. El movimiento verdadero; después vendrá el falso cuando damos nuestro primer paso erguidas, tropezamos, titubeamos, perdemos la comunicación perfecta del primer momento.

Me pregunto si mi vecina, Lali, habrá sentido al chico danzar.

María Insúa

Nació en la ciudad de Buenos Aires en la que vive actualmente.

Es Magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura; Licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lengua y Literatura. Es docente investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

En 2016 publicó el cuento “Eliseo”, en una plaquette del sello Paisanita Editora; en 2018 participó en el libro “Martes verde”, compilación de poemas de poetas por el derecho al aborto legal, edición a cargo de seis editoriales; también en 2018 participó del libro “La visita”, proyecto sobre canciones de Loreena Mac Kennitt, edición a cargo de Garmán Weissi y Alejandro Parrilla.

En abril de 2019 el sello Paisanita Editora, de la ciudad de Buenos Aires, publicó su novela “Bicho taladro”. En junio de ese mismo año, su poema “Una piba” fue seleccionado por la convocatoria del colectivo feminista Somos Centelleantes y publicado en la antología “La rebelión de las lombrices”. También, con el poema “Regalo” participó del libro, “Es tiempo de soltar la lengua”, editado por El colectivo.

En 2020 su cuento, “Cuidado intensivo”, formó parte de la Antología 2020 de Paisanita Editora. En diciembre de ese mismo año su cuento, “Perón es una pasta que se jala”, estuvo entre los ganadores del concurso, Derivas Urbanas organizado por el Festival de narrativas de Bahía Blanca. Coordina talleres de lectura y escritura creativa, así como clínica de obra.

Textos para escuchar

Pasar por el espejo – Luis Carranza Torres

El escritor cordobés Luis Carranza Torres lee su cuento Pasar por el espejo

Mi reflejo en el espejo no era yo sino aquella que había sido antes. De alguna forma, sabía eso. Parada frente al espejo, fogonazos de esa vida que no alcanzaba a comprender, me azotaban la mente y me sacudían en lo profundo del espíritu. Otra yo en otra vida, espejo de por medio. Mi imagen se reflejaba distinta sobre el vidrio pulido, provocándome una gran confusión. No entendía muchas cosas pero sabía que esa, al otro lado del espejo, era yo. Aun cuando tuviera un palmo más de altura, o el color de su cabello no fuera castaño sino negrísimo. Lo confirmaba al verla a los ojos, a pesar del distinto color alrededor de las pupilas. A mi tono ámbar el espejo lo devolvía como un gris apagado. Pero podía ver la misma mirada de estupor que estaba sintiendo. Una mezcla de temor y ansiedad, pero también de creciente excitación.

Observaba, maravillada, como no se parecía en nada a mi actual aspecto. Claro que, también pensé, tampoco yo lucía del mismo modo que al nacer, o cuando niña.

No me cabía duda alguna, me reconocía por lo que mostraban esas facciones: angustia, orfandad. Siempre me había visto así, más acá o más allá del espejo. Castaña o morocha, más alta o más baja.

—No luches—me dijo la figura al otro lado del espejo. Movía sus labios aunque yo tuviera paralizado los míos—. Es inútil. No depende de ti ni de mí. Sólo tiene que suceder. Volver a ser una. La felicidad pasa por estar completas.

El espejo, o ella en el espejo, me atrajo hacia el otro lado. Se trataba de una sensación extraña, que principió con un cosquilleo y luego prosiguió en tremendos espasmos. Una corriente inmaterial que me arrastraba hacia lo que tenía en frente, espejo de por medio. La imagen de la que era en otra parte o había sido en otro tiempo. Un otro yo que me buscaba, para unirse a mí. Nuestras palmas de las manos se tocaron a uno y otro lado. Experimenté entonces una especie de una corriente eléctrica, intensa. Una sacudida dolorosa pero liberadora que, por alguna razón, contenía una promesa de paz. Asustada, estremecida, no pude dejar de mirarla, ni de ir hacia ella. Me resultaba imposible dejar de observarla o resistirme a ser arrastrada. Ella me atraía, como un imán espiritual poderoso, a lo profundo del espejo, a fundirme con esa que era yo. Tras todas dudas y algo de pelea, me dejé ir. Mi rostro se agrandó hasta ser tragado por el espejo en un estallido de estrépito.

Todo se volvió blanco. De un blanco brillante que deslumbraba. Dolor. Me sentí flotar. El resplandor se transformó en luz. Parpadeé para acostumbrarme, desde la oscuridad dolorosa en la que había caída, a la nueva claridad donde me hallaba.

Un hombre de blanco y lentes me observó. Muy serio.

—¿Que me pasó?—pregunté.

El hombre de blanco me respondió con voz cansada:

—Otra vez olvidaste tomar tus pastillas.

Textos para escuchar

Amigos por el viento – Liliana Bodoc

Julieta Díaz lee el cuento Amigos por el viento, de Liliana Bodoc.

A veces, la vida se comporta como un viento: desordena y arrasa. Algo susurra pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta lo que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojo con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado, pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve mas rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresara la calma.Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que, adentro y adentro, algo quedara en su sitio.

– Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece?

– Me parece bien – mentí.Mamá dejó de pulir la bandeja, y me miró:

– No me lo estás deciendo muy convencida…

– Yo no tengo que estar convencida.

– ¿Y eso que significa? – preguntó la mujer que más preguntas me hizo en mi vida.Me vi obligada a levantar los ojos del libro:

– Significa que es tu cumpleaños, y no el mío – respondí.

La gata salió de su canasto, y fue a enredarse entre las piernas de mamá.

Que mamá tuviera novio era casi insoportable. Pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez, un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte.– Se van a entender bien – dijo mamá -. Juanjo tiene tu edad.

La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena.

Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros. Y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. “Se me acaba de romper una copa”, inventaba mamá, que, con tal de ocultarme su tristeza, era capaz de esas y otras asombrozas hechicerías.Ya no había huellas de viento ni de llantos. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar.

Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta, porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas. Algo que yo no pude conseguir.– Me voy a arreglar un poco – dijo mamá mirándose las manos. – Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre.

– ¿Qué te vas a poner? – le pregunté en un supremo esfuerzo de amor.

– El vestido azul.Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto. Y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba.

Seguramente, ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas. Y los pedacitos de merengue quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con tal de desmerecer a mi gata.

Pude verlo por mi casa transitando con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, aún más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar, hacen ruidos: frenadas de autos, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras y explosiones.– ¡Mamá! – grité pegada a la puerta del baño.

– ¿Qué pasa? – me respondió desde la ducha.

– ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos?El agua caía apenas tibia, mamá intentaba comprender mi pregunta, la gata dormía y yo esperaba.

– ¿Palabras que parecen ruidos? – repitió.

– Sí. – Y aclaré -: Plum, Plaf, Ugg…¡Ring!

– Por favor – dijo mamá -, están llamando.

No tuve más remedio que abrir la puerta.

– ¡Hola! – dijeron las rosas que traía Ricardo.

– ¡Hola! – dijo Ricardo asomado detrás de las rosas.Yo mira a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto.

Enseguida, apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. Y el azul les quedaba muy bien a sus cejas espesas.– Podrían ir a escuchar música a tu habitación – sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados.

Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin dudas, ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad. Y yo dormiría en el canasto, junto a la gata.

No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo, y decidí que también él debía sufrir. Entonces, busqué una espina y la puse entre signos de preguntas:– ¿Cuánto hace que se murió tu mamá?

Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo.

– Cuatro años – contestó.

Pero mi rabia no se conformó con eso:

– ¿Y cómo fue? – volví a preguntar.

Esta vez, entrecerró los ojos.

Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada.– Fue… fue como un viento – dijo.

Agaché la cabeza, y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento, ¿sería el mismo que pasó por mi vida?

– ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? – pregunté.

– Sí, es ese.

– ¿Y también susurra…?

– Mi viento susurraba – dijo Juanjo -. Pero no entendí lo que decía.

– Yo tampoco entendí. – Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza.Pasó un silencio.

– Un viento tan fuerte que movió los edificios – dijo él -. Y éso que los edificios tienen raíces…

Pasó una respiración.

– A mí se me ensuciaron los ojos – dije.

Pasaron dos.

– A mí también.

– ¿Tu papá cerró las ventanas? – pregunté.

– Sí.

– Mi mamá también.

– ¿Por qué lo habrán hecho? – Juanjo parecía asustado.

– Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio.A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

– Si querés vamos a comer cocadas – le dije.

Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas.

(Audio extraído del programa Calibroscopio del Canal Pakapaka)

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso