Literatura

A 37 años de la muerte de Julio Cortázar: el cronopio que diseñó su propia lápida

Por Carlos Aletto (*)

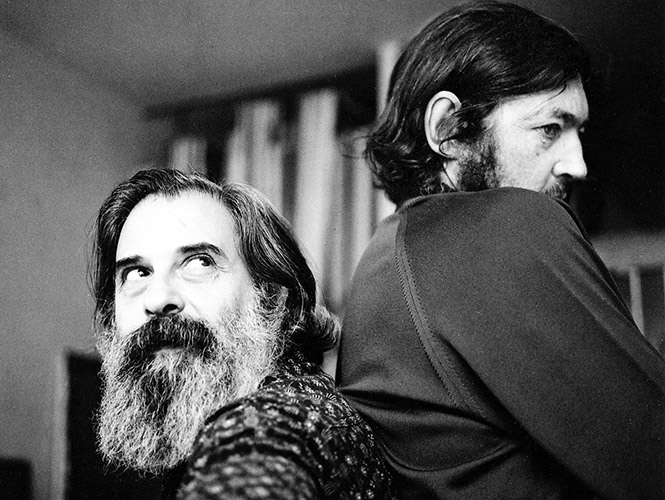

A 37 años de su muerte, los lectores que visitan la tumba de Julio Cortázar en el cementerio de Montparnasse en París siguen encontrando su sepulcro junto al de su última mujer -la fotógrafa Carol Dunlop– con la inscripción de sus nombres, los años de nacimiento y muerte del escritor (1914-1984) y un diseño original de la lápida ideado por el propio autor de “Rayuela” con la ayuda de su amigo incondicional Julio Silva.

La particular historia de la construcción de su lápida -a la cual se llega a través de caminitos, mapas y coordenadas- se revela en las últimas cartas del autor de “Rayuela”, sobre todo con el prolífero intercambio de correspondencia que tiene con su amigo, el artista plástico Julio Silva.

Como en los gestos vanguardistas, la vida y la literatura tienen zonas permanentes de contacto. No importa cuáles fueron las discutidas causas de “las muertes” de Cortázar ni de Dunlop, lo importante es ver cómo en un gesto cargado de Thanatos, el enfermo agónico llamado Julio Cortázar, encarga a sus amigos artistas, Luis Tomasello y Julio Silva, que diseñen la lápida bajo la que yacerán sus restos junto a la de su mujer amada en el cementerio de Montparnasse.

Luego de la muerte de su última compañera, Cortázar le escribe dos días después de la Navidad de 1982 a Silva desde París y le confiesa que la cena en su casa lo hizo sentir “por una vez mucho menos solo” y le explica: “Después de pensarlo bien, encontré que ‘épouse (esposa) Cortázar’ era horrible, y lo suprimí. Pienso que Carol valía por sí misma, por lo que ella era. Y además, Cortázar llegará en su día a agregar su nombre al lado del suyo, de modo que no tiene sentido poner eso”, le asegura el escritor a su amigo.

Y puntualiza unas cuestiones gráficas sobre la tumba: “Un detalle importante, que te ruego vigiles. En las etiquetas el nombre de Carol estaba escrito así: Carol DUNLOP, es decir sólo el apellido con todas mayúsculas. Eso tampoco me pareció bien, de modo que las nuevas etiquetas dicen: CAROL DUNLOP 1946-1982“. Luego, en un tono casi de despedida le dice a Silva: “Sé que prestarás atención a esto, y te vuelvo a agradecer profundamente -y a Luis también- lo que están haciendo por Carolita y por mí. Un beso a Catherine, y hasta pronto, con un abrazo grande, Julio“.

Cortázar no tardará demasiado en agregar su nombre a la tumba. En otra carta al artista plástico, enviada desde la capital de Nicaragua, el 21 de enero de 1983, le asegura: “No te hablo de la lápida, porque sé muy bien que no necesito hacerlo estando en tus manos y las de Luis (Tomasello)”.

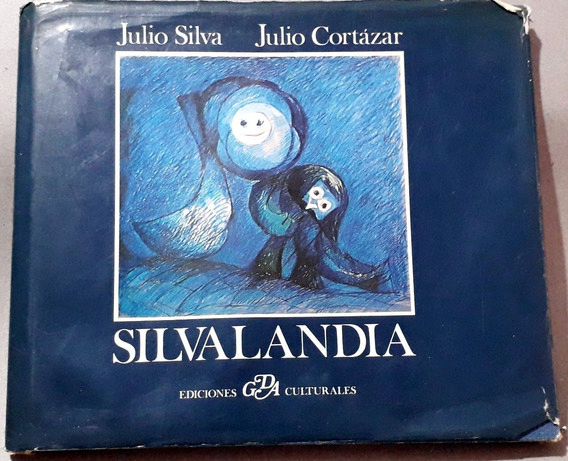

Cortázar muere el 12 de febrero de 1984. La lápida fue diseñada por Tomasello y la adorna una escultura de Silva, un cronopio, esos seres que son “un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas” en palabras del Grandísimo Cronopio.

3a división, 2a sección, 17 oeste es el extraño juego que propone el cementerio parisino de Montparnasse para llegar a la tumba del escritor argentino, nacido ocasionalmente en Bruselas. Rodeado de multitud de tumbas anónimas y la de otros célebres escritores como Samuel Beckett, Marguerite Duras, Eugène Ionesco, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Tristan Tzara, Emil Cioran, César Vallejo y Carlos Fuentes. La tumba de Cortázar está junto a la de la canadiense Dunlop. Un montón de piedrecitas como las que se arrojan en las rayuelas, cigarrillos, flores, mensajes escritos sobre el mármol blanco. En el extremo final de la tumba una serie de círculos de piedras grises conforman una especie de gusano, rematada por una carita blanca: la escultura del cronopio realizado por Silva.

Las cartas, una dimensión central en la obra de Cortázar

Los primeros tres voluminosos tomos de las cartas donde Cortázar da cuenta de sus últimos días y “participa” del diseño de su lápida fueron publicadas en abril del 2000 con el diseño de cubierta de Silva y la “edición a cargo de Aurora Bernárdez“, la primera esposa del escritor, y, además, una de sus herederas. Esas misivas -que con el tiempo pasarían a ser cinco tomos- son centrales en la vida y la obra del autor de “Historias de cronopios y de famas”; incluso pueden ser leídas como una novela autobiográfica que el narrador escribe desde sus primeros garabatos al último aliento.

El estudioso de su obra y uno de sus albaceas, Saul Yurkievich señala en la introducción de las misivas, que Cortázar “conectó la carta de manera tan activa, reactiva y creativa con su escritura que su correspondencia cobra un valor fundamental”, refiriéndose a la riqueza del epistolario para una lectura crítica.

El crítico advierte cómo en la escritura epistolar de Cortázar aparece en germen su futura producción ficcional: “La correspondencia de Cortázar es como el laboratorio central, el lugar de las síntesis alquímicas entre acontecimientos y figuraciones, entre el acaecer y la fábula”. Pero la actitud de Cortázar, como buen heredero de las vanguardias, rompe la barrera entre la ficción y la vida y será por ese gesto que terminará diseñando su tumba”, sostiene.

Las cartas a Julio Silva, en particular, muestran cómo el escritor participa en todo momento de la parte gráfica de sus libros, no sólo del diseño de las portadas a las cuales el escritor llama “el repulgue de las empanadas”, de los lomos y la maquetación sino también hasta de la elección tipográfica. Esa relación permanente en la obra entre palabra e imagen hace menos curioso que finalice con la elaboración de su propia lápida.

Las imágenes en los libros del autor de “Bestiario” van a ir ganando terreno en su estética. Ya no serán solamente ilustraciones en tapas y lomos los que debatirá con editores, amigos y diseñadores en sus cartas: habrá decenas de libros -más o menos conocidos- donde la imagen ocupará un lugar central. Ellos son los diez “libros de artistas”, entre los que se destacan “Monsieur Lautrec, con dibujos de Hermenegildo Sabat” y “Silvalandia, pinturas de Julio Silva” (libro que en su portada tiene la imagen que culminará dominando su tumba), los cinco “libros para bibliófilos”, las dos historietas “Fantomas contra los Vampiros Multinacionales” y “La raíz del ombú” (en colaboración con Alberto Cedrón), los seis catálogos y los tres famosos “libros almanaques”, titulados “La vuelta al día en ochenta mundos”, “Último round” y “Los autonautas de la cosmopista”.

Todo este material es de muy difícil acceso para los lectores. Por este motivo, en 1978 Cortázar reúne los catálogos y los libros de artistas en el libro “Territorios”, diseñado, como en todos los casos, por Silva.

“A mis amigos me gusta tenerlos cerca y para eso hicimos la casita con el otro Julio, así no andamos dispersos en catálogos, revistas y libros, todos se juntaron aquí conmigo y hay que ver lo bien que nos sentimos”, justifica Cortázar en el prólogo de este libro.

En muchas cartas se puede apreciar cómo el escritor se ocupa personalmente de la búsqueda de material para ilustrar distintos capítulos de los libros, e insiste con su permanente injerencia en el diseño gráfico, trabajando, más allá de los textos, en este tema, a la par de su amigo.

El último almanaque o libro-collage donde el escritor tenía “carta blanca” del editor “para meter viñetas, mapas, galletitas secas, gatos disecados, etc…”, según las propias palabras de Cortázar, es “Los autonautas de la cosmopista o Viaje intemporal Paris-Marsella”, el último libro que escribe en colaboración. Última creación “a cuatro manos”, en este caso, con Dunlop. Este almanaque está cargado de muerte, pues de las cuatro manos, sólo quedarán dos agónicas que terminarán de escribirlo: la fotógrafa muere en noviembre de 1982.

El libro “Los autonautas de la cosmopista” es un viaje que conduce a la muerte. Diecinueve días antes de su fallecimiento, el 24 de enero de 1984, Cortázar desde Managua le escribe a su amiga la traductora Laure Bataillon: “Me tranquiliza, pues, saber que a mi regreso podré dedicarme a montar el libro con la ayuda de Julio Silva… Este será un libro de muchos amigos juntos, y eso le hubiera encantado a Carol que tanto los quiso a ustedes…”.

En el último gesto literario de su vida se percibe la importancia del diálogo entre imagen y palabras, con el fin de “agradar a un lector sensible”. Este período donde dialogan palabras e imágenes no sólo consta de los “libros almanaques” del autor sino que se pueden ver estas operaciones que serán constantes hasta su muerte.

(*) Agencia de noticias Telam

Cine

Un cuento ruso de 1850 inspira uno de los cortos candidatos al Oscar

Un relato escrito hace 175 años se convirtió, inesperadamente, en una de las obras más socialmente resonantes de 2025. “Los cantores rusos”, el nuevo cortometraje del director estadounidense Sam Davis, toma como punto de partida un cuento de Ivan Turgenev y lo traslada al presente, en un bar de un pueblo estadounidense, con una apuesta formal audaz: combinar cine analógico, actuaciones improvisadas y talentos descubiertos en redes sociales. Acaba de ser estrenado en Netflix argentina.

La chispa surgió cuando Davis leyó “The Singers” (su título en inglés), incluido en el libro de análisis literario “A Swim in a Pond in the Rain”, del escritor estadounidense George Saunders. En el texto original, un grupo de hombres rudos en una taberna encuentra una inesperada conexión emocional a través de una competencia improvisada de canto.

“Me pareció genial, pero no pensé inmediatamente en hacer una película”, explicó Davis. La idea tomó forma minutos después, al abrir su teléfono y encontrarse con un video viral de un músico callejero en el subte. “Fue una de las interpretaciones más hermosas y crudas que había escuchado”, recordó. Entonces decidió reimaginar el cuento ruso con cantantes anónimos descubiertos en TikTok, YouTube e Instagram, convocados para llenar un bar con “genios en bruto, escondidos a plena vista”.

El resultado es una fusión entre tradición y contemporaneidad. Davis asumió el riesgo de trabajar con intérpretes no profesionales y prescindir de un guion convencional. Gran parte de los diálogos surgió de la improvisación, en línea con su experiencia previa en el cine documental. El rodaje se realizó en 35 mm, una elección poco frecuente en la era digital, y la música se grabó en vivo en el set, decisiones que aportaron una textura cálida y un tono de verité.

El pianista callejero Will Harrington deslumbra con una notable versión barrelhouse del clásico del blues “It Hurts Me Too”; el veterano músico Chris Smither interpreta en clave folk “The House of The Rising Sun”; y el vocalista Mike Young, que cantaba en el subte de Nueva York y tuvo una aparición rutilante en el programa “America Got Talent”, emociona con una versión a capella de “I Will Always Love You”. También aparecen otros cantores virales como el australianoJudah Kelly y el tenor Matthew Corcoran, entre otros.

Más allá de su propuesta estética, el corto dialoga con un fenómeno actual: la llamada “epidemia de soledad masculina”, tema que ha ganado espacio en el debate público en el último año. Davis reconoció que esa dimensión ya estaba latente en el cuento de 1850. “El poder que tiene un poco de vulnerabilidad para construir comunidad es enorme”, afirmó. Criado en un pequeño pueblo de Michigan, el director señaló que el film fue también una forma personal de abrirse emocionalmente. “Para muchos hombres, conectar y compartir puede ser profundamente catártico”.

Tras su estreno mundial en el festival South by Southwest, “Los cantores rusos” acumuló más de 25 premios en certámenes internacionales, incluido el gran premio en FilmQuest, en Utah. El antecedente resulta auspicioso: el ganador de ese festival en 2024, “I’m Not a Robot”, obtuvo este año el Oscar al mejor cortometraje de acción real.

Davis, quien ya fue nominado al Oscar como productor por el corto “Nǎi Nai & Wài Pó” en 2023, confía en que el recorrido de Los cantores rusos impulse a más espectadores a acercarse a su propuesta. “Es una manera subversiva de usar el algoritmo para crear algo humano, hecho a mano y profundamente analógico”, sostuvo.

En tiempos de hiperconectividad digital, la historia demuestra que la necesidad de comunidad y expresión sincera sigue siendo tan vigente como en una taberna rusa del siglo XIX.

Literatura

“Las puertas”, nueva publicación de editorial Limonero

Editorial Limonero publica “Las puertas”, que más que un libro es una invitación al juego de la imaginación y la poesía.

La obra cuenta con textos de la autora Larisa Cumin y está ilustrado por la artista Josefina Tai.

Sinopsis

¿Qué puede descubrir una niña curiosa del otro lado de las puertas de su nueva casa? Este libro muestra aquellos hilos invisibles de todas las cosas que echan raíz: un trabajo, un hogar, una familia.

Cada puerta es una invitación a la aventura, pues nunca sabemos qué nos aguarda del otro lado.

Sobre la autora y la ilustradora

Larisa Cumin

Nació en Santa Fe en 1989 y vive en Mar del Plata. Es Profesora de Letras, Magíster en Escritura Creativa y becaria del CONICET, donde investiga poesía para las infancias. Entre sus libros se destacan: Las flores del mar (Bosque energético, 2026), El magún (Rosa Iceberg, 2022), La gran avenida (Vera Cartonera, 2020) y La escapista (Club Hem, 2018). Coordina el taller de lectura “Leer a las vecinas” y dirige la colección de crónicas Quiloazas de la editorial Vera Cartonera.

Josefina Tai

Nació en Buenos Aires, en 1996, es artista visual e ilustradora con raíces taiwanesas. Es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su obra nace de una búsqueda personal y se traduce en narrativas visuales delicadas, donde imagen y palabra crean espacios de pausa y sensibilidad.

Acerca de la editorial

Limonero es una editorial abocada a la publicación y difusión del libro ilustrado, con el que busca interpelar a lectoras y lectores de todas las edades.

Es un sello independiente fundado en 2014 por Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud. Tiene un catálogo conformado por libros de poesía con imágenes, narrativa ilustrada, arte con texto y texto con arte; títulos estimulantes —tanto traducciones como originales— de alta calidad, con propuestas gráficas sugestivas y novedosas.

En 2019 fue elegida como mejor editorial infantil de América Latina en la Feria Internacional del Libro de Bologna, y varios de sus títulos fueron destacados con importantes premios y menciones, entre ellos, “La colección Billy Besta”, de Jill Senft, recibió una mención en la categoría Opera Prima en la Bologna Children’s Book Fair 2025.

(Fuente: Mariana Hunt – Prensa)

Literatura

Sofía Balbuena, entre los cinco finalistas al Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

La Denominación de Origen Ribera del Duero y la Editorial Páginas de Espuma dieron a conocer las cinco obras finalistas del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, uno de los galardones de referencia para el cuento en lengua española. Entre los finalistas se encuentra la escritora argentina Sofía Balbuena.

Tras un proceso de lectura y deliberación que reunió un elevado número de manuscritos, el jurado seleccionó cinco títulos que, según la organización, sobresalen por su ambición literaria, solidez narrativa y singularidad estilística.

La edición 2026 vuelve a evidenciar la proyección internacional del certamen, con finalistas procedentes de Argentina, Guatemala, México, España y Perú, y con un marcado protagonismo de autoras, que representan la mayoría de las candidaturas elegidas.

Las obras finalistas son: “Personaje secundario”, de Sofía Balbuena; “Agua la boca”, del guatemalteco Rodrigo Fuentes; “El fin del mundo (y otras utopías)”, de la mexicana Aura García-Junco; “La raíz firme de las cosas”, de la española Margarita Leoz; y “El miedo terrible de ser un animal”, de la peruana Claudia Ulloa Donoso.

El fallo se dará a conocer el 19 de marzo en una rueda de prensa que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que podrá seguirse por streaming. Ese mismo día, a las 19, se realizará un encuentro virtual con la persona ganadora y quien preside el jurado.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso