Literatura

El centenario de la muerte de Kafka y un final de eterna insatisfacción

El centenario de la muerte de Franz Kafka, que se cumplió el pasado 3 de junio, suscitó a lo largo de todo el año toda una serie de publicaciones y actos que reconstruyen la vida y la obra de uno de los escritores más emblemáticos de toda la historia y que también vuelve a la pregunta recurrente de a quién pertenece la obra del autor de “El proceso”.

En “Kafka”, la serie de televisión de la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD) con libreto del novelista austriaco Daniel Kehlman y asesoría del biógrafo del escritor Rainer Stach, hay una escena en la que Max Brod, amigo y albacea del escritor, deja precipitadamente la entonces Checoslovaquia después de la invasión nazi.

En la frontera su equipaje es registrado y los guardias se burlan de unos manuscritos. Brod partía hacia el exilio. La herencia de Kafka también se iba con él hacia el exilio, a Palestina.

A la serie se pueden agregar varias exposiciones, una de fotografía en la Staatsbibliotek de Berlín y otra en el Museo Judío sobre sus hermanas, publicaciones como un ensayo biográfico de Rüdiger Safranski y ciclos de artículos sobre el autor de “La Metamorfosis” en diversos diarios.

Franz Kafka había nacido en Praga el 3 de julio de 1883. Su cuerpo está enterrado en uno de los cementerios judíos de la capital checa, pero a lo largo de su vida soñó también con otras patrias imaginadas.

Una de ellas fue Palestina, al menos durante el tiempo de su romance con Felice Bauer que lo puso en contacto con el movimiento sionista. Otra de sus patrias imaginadas era Berlín, donde viviría hacia el final de su vida con su último amor, Dora Diamant.

Berlín lo atraía como capital de la lengua alemana, en la que escribía, y antes de la Primera Guerra Mundial estuvo cerca de trasladarse, animado por el novelista Robert Musil, y dejar atrás Praga y todo lo que ello significaba, como su trabajo como abogado en una agencia de seguros.

Personajes que no encuentran lo que buscan

Los personajes de Kafka son gente que también está buscando otra cosa. El secreto de un poder aparentemente omnímodo, como el K. de “El castillo”, saber al menos de qué se le acusa, como Joseph K. en “El proceso” o, en medio de un peregrinaje que empieza con el destierro, un lugar donde todo funcione armónicamente, como Karl Rossmann en “América”.

Ninguno de ellos encuentra lo que busca. Kafka tampoco encuentra un final que lo deje satisfecho para sus tres grandes novelas que él consideraba en el momento de morir que se habían quedado en fragmentos.

La última voluntad de Kafka -le pidió a Brod que quemara sus manuscritos, lo que éste no hizo- dio origen a leyendas innumerables. También el destino de los manuscritos de Kafka -que han tenido un largo peregrinaje- dieron origen a mitos y disputas.

Sus manuscritos

Cuando Brod murió, en 1968, su secretaria Esther Hoffe heredó los manuscritos. En 1988 subastó parte de ellos, entre los que estaba el manuscrito de “El proceso” que fue adquirido por el Archivo de Literatura Alemana de Marbach.

Desde Israel hubo reclamos, pues hay quienes consideran que el manuscrito salió ilegalmente del país. Las cartas de Kafka a Max Brod y otros documentos están en Jerusalén. El manuscrito de “El Castillo”, en Oxford.

Además, el destino de los originales de las cartas a Felice Bauer, que ella vendió a la editorial estadounidense Shocken cuando pasaba apuros económicos, se desconoce después de que fueron subastadas.

El director del archivo de la Biblioteca Nacional de Israel sostuvo, en una entrevistas con el diario judío alemán Jüdische Allgemeine, que a Kafka no se le puede reducir a una sola nacionalidad.

“Es un hecho que culturalmente representa una mezcla. Tenía origen judío, vivía en Praga, en un país que desde 1919 tenía el checo como idioma nacional, su literatura la escribía en alemán pero la correspondencia de trabajo parte en checo”, agregó.

La muerte temprana de Kafka, el 3 de junio de 1924, por una tuberculosis, lo libró de vivir el destino de millones de judíos centroeuropeos lo que no puede decirse de su hermanas Ottilie, Valerie y Gabriele, asesinadas en los campos de concentración nazis y a quienes el Museo Judío de Berlín dedica una exposición.

(Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Literatura

Abre la convocatoria a la sexta edición del Premio Estímulo a la Escritura

La sexta edición del Premio Estímulo a la Escritura abrió su convocatoria para las categorías Narrativa, Narrativa breve, Guion y Dramaturgia. El concurso está dirigido a autoras y autores de 20 a 40 años de todo el país a presentar obras en proceso de creación.

El Premio es una iniciativa que, desde 2020, llevan adelante la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación.

En cada categoría, el Premio Estímulo es de $1.800.000, destinado a apoyar el proceso de escritura de los autores y la concreción de la obra. Además, se otorgarán menciones a los proyectos que se destaquen.

La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto.

El jurado está integrado por cuatro destacadas figuras de la cultura argentina: la directora y guionista Lucrecia Martel, autora de una de las filmografías más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo; el escritor, ensayista y crítico Luis Sagasti, cuya obra cruza literatura, música e historia con una prosa reflexiva y singular; la dramaturga, directora y actriz Mariana Chaud, reconocida por su obra teatral aguda y original y el periodista, editor y escritor Héctor Guyot, jefe del suplemento Ideas del diario La Nación.

Los autores que hayan obtenido un premio o una mención asistirán al programa de Clínicas de escritura coordinadas por el escritor mexicano Álvaro Enrigue y la escritora argentina Virginia Cosin.

Las Clínicas de escritura son una instancia central del certamen, orientada a acompañar y potenciar el desarrollo de obras inéditas de autores emergentes en Argentina. Son un espacio de formación, acompañamiento y experimentación, donde los autores seleccionados trabajan sus proyectos con el apoyo de escritores consagrados, en un entorno que promueve el crecimiento creativo y el intercambio profesional.

Cómo participar

Las bases y condiciones pueden consultarse en el sitio web todoslostiempos.org

Asimismo, próximamente se anunciará la realización de una sesión informativa virtual. En ese encuentro se presentarán los lineamientos de la convocatoria y se dialogará con autores premiados en ediciones anteriores.

Acerca del premio

Desde su creación en 2020, el Premio Estímulo a la Escritura, coorganizado por la Fundación Bunge y Born, la Fundación Proa y el diario La Nación, ha recibido más de 6.000 proyectos de obra. En estos años se ha consolidado en la escena cultural como un espacio de referencia para el acompañamiento y proyección de autores emergentes en la etapa temprana de su producción literaria. Su objetivo fundamental es alentar el desarrollo de nuevas voces y narrativas a lo largo y ancho del territorio argentino.

(Fuente: Mariana Hunt – Prensa)

Literatura

Caparrós recibió el título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguió al periodista y escritor Martín Caparrós con el título de Doctor Honoris Causa, el máximo reconocimiento académico que otorga la institución. La entrega se realizó en un acto llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se valoró su destacada trayectoria en los campos del periodismo, la literatura y la cultura.

La ceremonia fue presidida por el rector Ricardo Gelpi, acompañado por el decano Ricardo Manetti y la vicedecana Graciela Morgade. También participó el escritor Daniel Guebel, quien estuvo a cargo de la laudatio, en un evento cargado de emoción y con fuerte presencia del ámbito académico y cultural.

Frente a un aula colmada, Caparrós recordó su vínculo de larga data con la UBA, que comenzó en 1968, cuando rindió el examen de ingreso al Colegio Nacional. “Mi relación con la Universidad de Buenos Aires empezó, si mal no recuerdo, el 5 de diciembre de 1968, a eso de las 9 de la mañana”, relató, con tono cercano y reflexivo.

Durante su discurso, compartió también una anécdota personal sobre el uso de su segundo nombre: “Mi primer nombre, Antonio, ya lo usaba mi padre, que era conocido en la facultad. No quería pasarme la vida aclarando que no era él, así que decidí llamarme Martín”. Esa decisión marcó el inicio de su camino como escritor y figura pública.

Además de los recuerdos, Caparrós ofreció una mirada crítica sobre el presente de la cultura en el país. “Es difícil medir un pequeño éxito personal en una sociedad tan arruinada”, sostuvo. Y agregó: “¿Qué son unos pocos libros en un país que cada vez lee menos y peor? Pero nos queda esta universidad”.

El autor de “Ñamérica” y “El Hambre” reivindicó el rol de la UBA como institución pública y gratuita, y destacó su vigencia: “Hace más de 50 años, cuando ingresé, estaba intervenida y tenía 100.000 estudiantes. Hoy se gobierna a sí misma y tiene 300.000. Sigue siendo una de las cien mejores del mundo y, sobre todo, un espacio de producción de saberes”.

En la resolución que fundamenta la entrega del título, el Consejo Superior de la UBA remarcó que Caparrós es “un reconocido periodista y escritor, distinguido en el ámbito nacional e internacional por su aporte a la cultura, las letras y la comunicación”. Con más de 40 libros publicados, su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha recibido importantes premios.

Entre las distinciones que ha recibido figuran el Premio Konex (2004 y 2024), el Konex de Platino (2014), el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, el Premio Ítaca de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Premio Archiletras de la Lengua, entre otros. Por su trayectoria y compromiso intelectual, la Universidad de Buenos Aires resolvió distinguirlo con este título honorífico.

Literatura

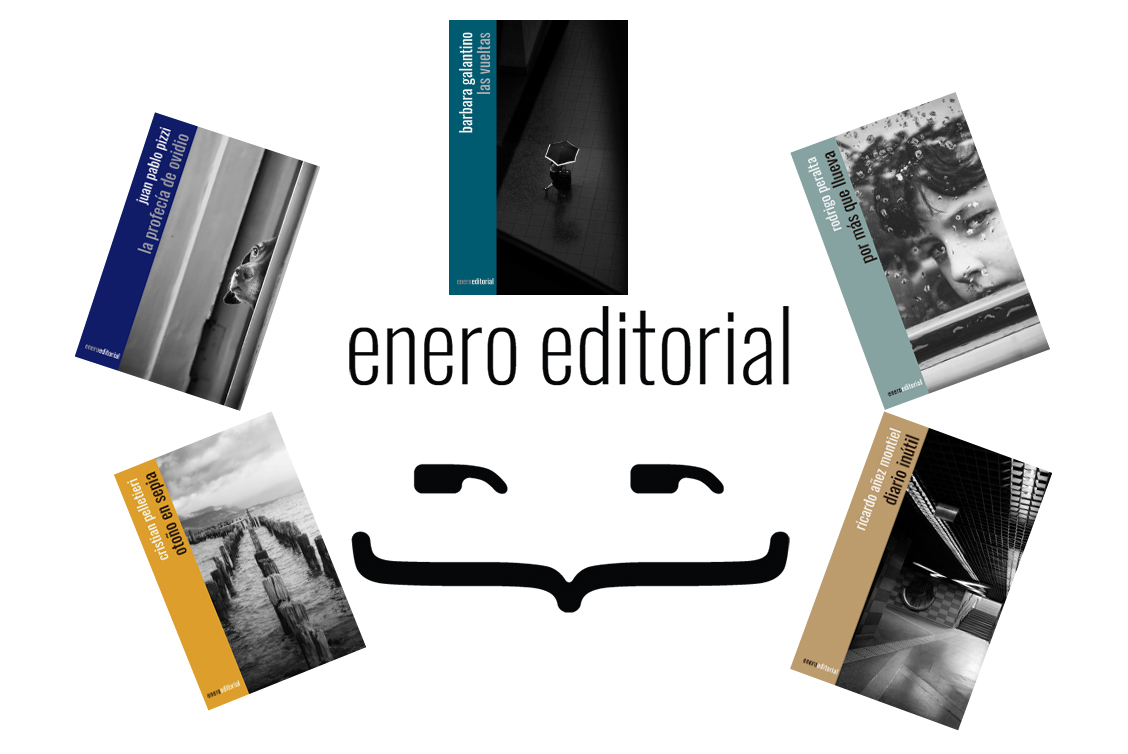

Enero Editorial presenta sus novedades de julio

“Por más que llueva”

“Por más que llueva” es una novela de iniciación que nos sumerge en la memoria emotiva y las contradicciones de Marcos, un joven porteño que enfrenta el derrumbe físico y simbólico de su figura paterna: su abuelo Germán. A través de escenas intensamente vívidas, Rodrigo Peralta construye una historia que oscila entre la ternura y la crudeza, el humor y la pérdida, y expone, sin edulcorantes, los procesos de maduración y duelo.

“Diario inútil”

“Diario inútil” no es un libro que se lea de corrido: se atraviesa. Como quien transita una ciudad sin mapa. Es un intento —uno más— por fijar lo que ocurre mientras ocurre. Un registro a destiempo de pensamientos que irrumpen sin permiso, de escenas mínimas, de perplejidades humanas y certezas que se deshacen al primer párrafo. No hay recorrido lineal, hay tránsito. No hay moraleja, hay ecos. Ricardo Añez Montiel no escribe para complacer ni para impresionar. Escribe como quien camina en círculos alrededor de algo que no logra nombrar del todo, pero cuya presencia se impone. ¿Y si lo importante no fuera llegar, sino demorarse en los bordes?¿Qué es lo que nos define?, ¿la tierra que nos vio crecer o aquella en la que construimos nuestra vida adulta?

“Las vueltas”

Elena dejó Italia en su juventud para perseguir el sueño de ser periodista y, desde entonces, vive en Argentina donde formó una nueva familia. Cuando la salud de su padre la obliga a un viaje repentino, comprende que ha quedado atrás el tiempo en el que volver a casa significaba encontrar refugio. ¿Qué es lo que nos define?, ¿la tierra que nos vio crecer o aquella en la que construimos nuestra vida adulta? “Las vueltas” es una novela de Barbara Galantino que invita a la reflexión sobre la distancia, los vínculos y el paso del tiempo. Es el viaje íntimo de una mujer en búsqueda de un equilibrio entre dos mundos.

“La profecía de Ovidio”

En los cuentos de “La profecía de Ovidio”, la realidad se agrieta y, por allí, se cuela lo insólito, lo inquietante, lo improbable. Juan Pablo Pizzi compone una narrativa donde lo familiar se desliza lentamente hacia un territorio impredecible, como si el mundo, de pronto, revelara su costado más extraño. Cada relato desestabiliza, desplaza. La rutina cotidiana se ve alterada por sucesos que bordean lo fantástico, lo alucinado o lo absurdo, aunque siempre con una lógica interna precisa, casi inevitable.

“Otoño en sepia”

Dijo Luciano Lamberti: “Pelletieri, que es un poeta, cuenta historias como poemas: con frases musicales, con oído para lo coloquial, con una capacidad de observación apabullante. Muchos de estos cuentos son iniciáticos: cuentan el paso de la infancia a la madurez a través de un proceso de dolor. Esas experiencias son, en general, políticas: de una u otra forma es la Historia la que determina la vida privada de sus protagonistas, arrancándolos de su lugar. Por último, los cuentos de “Otoño en sepia” trabajan fuerte con el espacio, que termina siendo un personaje más.”

(Fuente: Andrea M. Vázquez – Ave Fénix Comunicación)

Debe estar conectado para enviar un comentario.