Literatura

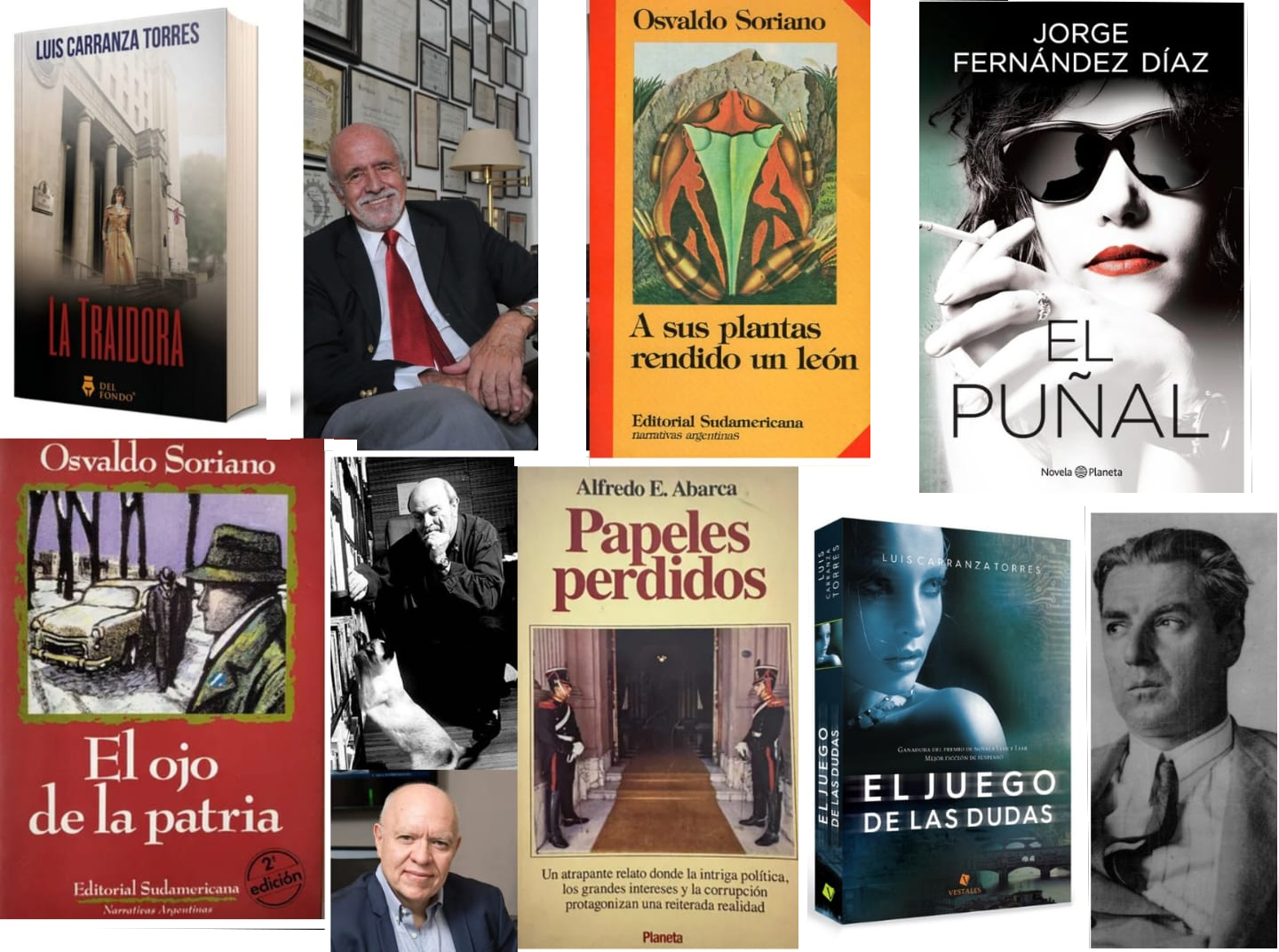

La novela de espionaje en Argentina

Por Luis Carranza Torres (*)

La novela de espionaje, a veces ubicada dentro del género del suspenso como thriller político y otras como una subespecie del policial, ha surgido y desarrollado en paralelo a la creación y vaivenes de los primeros servicios de inteligencia.

Es, quizás, la única rama literaria que exhibe ese ida y vuelta, con sus mecanismos de alimentación y retroalimentación respecto del hecho histórico y social del cual alimenta sus tramas. Los grandes galanes o mujeres acaparadoras de corazones no escriben romance, ni a los símbolos sexuales de las distintas épocas se les ha dado por escribir cuento o novela erótica. Pero sí muchos de los escritores del ramo del espionaje han pertenecido a servicios de inteligencia.

William Tufnell Le Queux, uno de los creadores del género, William Somerset Maugham con la colección de relatos “Ashenden: or the British Agent” (una de las primeras obras basadas en experiencias reales de espionaje), David Cornwell, más conocido por su nombre de pluma John le Carré, Ian Fleming con su “James Bond”, Graham Greene o, más contemporáneamente, Jason Matthews, con su trilogía de novelas “Gorrión rojo”, son pruebas de eso.

Quizás la necesidad de retratar de modo verosímil un mundo secreto influye en ello, tanto respecto de escritores como también en la adhesión de los lectores al género. Por caso, fue un género tremendamente popular durante la Guerra Fría, que luego de la caída del Muro de Berlín decayó en interés.

Quizá el primer autor en el género es el estadounidense James Fenimore Cooper con “El espía” (1821), cuya trama ambientada en la Guerra de Independencia de ese país relata una historia de contraespionaje. Fue también el primer “best seller” del género, con gran suceso de ventas, que lo hizo un autor reconocido. Un rasgo que se repetiría no pocas veces en el siglo XX con la consagración del género a nivel popular.

“Une ténébreuse affaire”, en su idioma francés original (“Un asunto tenebroso”) fue una novela de Honoré de Balzac publicada en 1841, originalmente en forma de entrega en Le Journal du Commerce. Se trata de una de las Scènes de la vie politique en La Comédie humaine, cuya trama se desarrolla en el periodo de transición que va desde la Revolución y el Terror a la asunción del poder por Napoleón Bonaparte en Francia. Trata temas como la lucha por el poder, la manipulación política, el papel de la policía secreta y la caída de la antigua nobleza.

Si bien es una novela compleja que combina elementos de novela policiaca, espionaje y realismo, indudablemente presenta en la profundidad de los personajes y eventos el perfil psicológico propio del género por primera vez.

Son textos en donde la frontera entre lo policial y el espionaje no siempre se muestra claro. Incluso algunos relatos de “Sherlock Holmes”, que se han leído como novelas policiacas, son sin embargo ya un ejemplo temprano del género; por ejemplo, la “Aventura del tratado naval” (1893) y la “Aventura de los planos de Bruce-Partington” (1908), en que el detective protege secretos británicos de vital importancia de espías extranjeros, fungiendo en la última hasta como un agente doble.

A inicios del siglo XX se produce el afianzamiento del género, de la mano de la creciente tensión entre las potencias de la época que conducirá a la Primera Guerra Mundial. Si “Kim” (1901), de Rudyard Kipling, mostró el exotismo de lugares lejanos que sería una constante en el genero, “El agente secreto” (1907), de Joseph Conrad, desarrolló ese contexto histórico general y del personaje en particular, con sus consecuencias tanto para los individuos como para la sociedad. En 1908 se publicó una de sus primeras parodias en “El hombre que fue Jueves”, de Gilbert Keith Chesterton. Por su parte, el “Enigma de las arenas” (1903), novela de Robert Erskine Childers, definió los rasgos de ese tipo de novelas.

.jpg)

En cuanto a nuestro país, probablemente sea Robert Arlt el primero que incursionó en el género. Hacia fines de la década de 1930, en el tensionado mundo de entreguerras, entre 1937 y 1940 publicó varios cuentos del género en revistas como El Hogar y Mundo Argentino.

“La aventura de Baba en Dimish esh Sham” (1937), “La doble trampa mortal” (1937), donde un teniente llamado Ferrain es asignado por su jefe a matar a una espía llamada Estela, “La cadena del ancla” (1938) y “Espionaje” (1938), son los más significativos

“Relatos estereotipados (como las narraciones policiales), las aventuras de espías de Arlt en cuentos como ‘La doble trampa mortal’ y ‘Espionaje’, presentan figuras y funciones tipificadas que responden a los modelos genéricos: el detestable traidor, la bella espía, la imagen (maquiavélica, a veces), del espía jefe o del viejo espía y, también, el sujeto corriente o ajeno a las actividades secretas que se ve inmerso en una aventura conspirativa (Veraldi 1983: 20). Efectivamente, si hay un tópico de la literatura de espionaje retomado muy insistentemente, es el del ciudadano honesto y común que se ve arrastrado en un episodio de espías, tema que, en un cruce con el exotismo africano del espacio representado aparece en ‘La aventura de Baba en Dimish esh Sham’“, nos dice Laura Juárez, en su trabajo “¿Quién espía a quién? Roberto Arlt y los relatos de espionaje internacional”, presentado en el II Congreso Internacional Cuestiones Críticas.

Jorge Luis Borges, cuya obra narrativa está integrada de forma abundante por todos los elementos emblemáticos de la literatura de espionaje, tales como el enigma, la conspiración, las verdades ocultas, los laberintos intelectuales, los códigos secretos y los juegos de doble identidad, en cuentos como “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1940), “El jardín de senderos que se bifurcan” (1941) o “La muerte y la brújula” (1942), y hasta cultivó el género policial, primo hermano del de espías, nunca escribió al respecto.

Otro tanto ocurre con Adolfo Bioy Casares. Sin escribir en el género, su obra presenta elementos psicológicos del mismo. “La invención de Morel” (1940), desde la ciencia ficción, emana misterio y una sensación constante de vigilancia y paranoia. Todo eso resuena con el clima psicológico del espionaje. En “Plan de evasión” (1945), aparecen cuestiones como la manipulación de la percepción y el control mental, propias de un thriller de inteligencia.

Si la novela “Exocet” del autor inglés Jack Higgins, aparecida en 1983, tiene que estar aquí, lo dejamos al juicio del lector. No es literatura de espionaje argentina, pero sí se refiere a nuestro país, con incluso un protagonista argentino. Durante la Guerra de Malvinas, un piloto argentino deberá conseguir en Europa más de esos vitales misiles antibuque y una agente inglesa buscará impedirlo.

Otro tanto podemos decir de “El cónsul honorario” de Graham Greene, también inglés, publicada diez años antes, en 1973. Ambientada en la ciudad de Corrientes, dedicada a Victoria Ocampo, mezcla política, religión y dilemas morales, con el intento de secuestro de un embajador estadounidense como punto central de la historia. En este caso, nuestro país es simplemente el decorado para una trama típica y atemporal del autor.

“A sus plantas rendido un león”, de Osvaldo Soriano de 1986, se inscribe dentro de las parodias del género. Ambientada en áfrica, un cónsul argentino se alía con personajes tan extraños como pintorescos para desatar una revolución socialista en el país de Bongwutsi que perjudique a los britanos.

Continuará en esa senda de la parodia del género con “El Ojo de la Patria”, en 1992. A Carré, un agente confidencial vernáculo que vegeta en París, se le encomienda encargarse del transporte y entrega del Milagro argentino, el cadáver resurrecto y robotizado de un prócer histórico de la argentina. A la par de la crítica política a los personalismos, es también un homenaje, en los nombres de los personajes, a los autores globales del género.

“Papeles perdidos”, de Alfredo Abarca publicado en 1988, es a mi juicio la primera novela de espías bajo canon clásico de la literatura argentina. Retrata las vicisitudes de un oficial del ejército, asignado a la Secretaría de Inteligencia de Estado, que debe investigar las presiones de un grupo empresario para que se dicte una resolución aduanera que los favorece. Por la temática, la descripción de los organismos de inteligencia telúricos, y el tratamiento psicológico de los personajes, nada tiene que envidiar a los referentes por la época, del “espionaje realista” como Len Deighton o Ken Follet.

La trilogía “Caballo de fuego” (París-Gaza-Congo) de Florencia Bonelli, escrita entre 2011 y 2012, si bien incorpora elementos del mundo del espionaje, es básicamente una historia romántica. Otro tanto podemos decir de “Aquí hay dragones”. Pero estamos hablando de un tiempo, principios del siglo XXI, donde las fronteras entre los géneros se desdibujan, por lo que puede ser opinable.

En 2014, la novela “El puñal”, de Jorge Fernández Díaz, pondrá al género de nuevo en el escalón del best seller. “Dura, negra, violenta, desencantada y apasionante novela. El puñal es tan argentina que estremece”, Dirá sobre ella Arturo Pérez-Reverte.

“El Juego de las Dudas”, que ganó la II Edición del premio Leer y Leer como mejor novela de suspenso en 2015, fue uno de los aportes de quien esto escribe al género. Nada es demasiado real en la vida de una persona común cuando tiene algo que preocupa a los poderosos del mundo. Una historia de suspenso y engaño, entre Eloisa y Simón, un amor tortuoso de dos seres heridos, entre Florencia y Buenos Aires, con la CIA y la KGB asomando la nariz por uno de los inventos que revolucionaron al mundo y a las computadoras a inicios de 1970.

Reincidiríamos en el género en 2023 con “La Traidora”, la historia de una joven en la Londres de 1982, durante la Guerra de Malvinas, mitad argentina y mitad británica, cuya viva se halla estancada en lo emocional y laboral en el ministerio de defensa inglés, que debe tomar partido en el conflicto que estalla, merced a la propuesta de un hombre misterioso.

Como puede verse, el género en nuestro país tiene sus obras, de modo recurrente, como también los elementos propios de las novelas de espías se presentan en otro tipo de historias. Algo no muy advertido, como suele ocurrir con las acciones del espionaje de carne y hueso.

(*) Abogado y escritor / Especial para Contarte Cultura

Historias Reflejadas

“Deseos”

Deseos

Miro por la ventana y espero. El tiempo se alarga detrás de los vidrios y crece en líneas rectas. Las hojas cambian de forma y bailan en círculos. Afuera, todo gira. Un manto rayado cubre las palabras, igual que adentro. Las paredes grises se prolongan sobre mi piel, también gris, como si los colores no fueran posibles, como un mandato. Me siento encerrado en un reflejo de rayas sin respuestas.

Bostezo. Un deseo de color se escapa de mi boca y se pega en la punta de mis dedos. Lo miro. Me mira. Lo suelto. Y vuela para atravesar la dureza de los vidrios. Vuela para que las rayas desaparezcan. Algo cambia adentro y afuera. Mi piel cambia sobre las paredes grises y deja huellas.

Espero, como un deseo, que la vida se tiña de colores y vuelva a entrar por mi ventana, sin rayas.

Andrea Viveca Sanz

Se reflejan en esta historia los siguientes libros: “Espero”, de Perla Suez con ilustraciones de Natalia Colombo; “Gris”, de Silvi Hei; “El pueblo que no quería ser gris”, de Beatriz Doumerc con ilustraciones de Ayax Barnes; y “Dentro de una cebra”, de Micaela Chirif con ilustraciones de Renato Moriconi.

Textos para escuchar

Amigos por el viento – Liliana Bodoc

Julieta Díaz lee el cuento Amigos por el viento, de Liliana Bodoc.

A veces, la vida se comporta como un viento: desordena y arrasa. Algo susurra pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta lo que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojo con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado, pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve mas rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresara la calma.Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que, adentro y adentro, algo quedara en su sitio.

– Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece?

– Me parece bien – mentí.Mamá dejó de pulir la bandeja, y me miró:

– No me lo estás deciendo muy convencida…

– Yo no tengo que estar convencida.

– ¿Y eso que significa? – preguntó la mujer que más preguntas me hizo en mi vida.Me vi obligada a levantar los ojos del libro:

– Significa que es tu cumpleaños, y no el mío – respondí.

La gata salió de su canasto, y fue a enredarse entre las piernas de mamá.

Que mamá tuviera novio era casi insoportable. Pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez, un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte.– Se van a entender bien – dijo mamá -. Juanjo tiene tu edad.

La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena.

Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros. Y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. “Se me acaba de romper una copa”, inventaba mamá, que, con tal de ocultarme su tristeza, era capaz de esas y otras asombrozas hechicerías.Ya no había huellas de viento ni de llantos. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar.

Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta, porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas. Algo que yo no pude conseguir.– Me voy a arreglar un poco – dijo mamá mirándose las manos. – Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre.

– ¿Qué te vas a poner? – le pregunté en un supremo esfuerzo de amor.

– El vestido azul.Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto. Y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba.

Seguramente, ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas. Y los pedacitos de merengue quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con tal de desmerecer a mi gata.

Pude verlo por mi casa transitando con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, aún más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar, hacen ruidos: frenadas de autos, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras y explosiones.– ¡Mamá! – grité pegada a la puerta del baño.

– ¿Qué pasa? – me respondió desde la ducha.

– ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos?El agua caía apenas tibia, mamá intentaba comprender mi pregunta, la gata dormía y yo esperaba.

– ¿Palabras que parecen ruidos? – repitió.

– Sí. – Y aclaré -: Plum, Plaf, Ugg…¡Ring!

– Por favor – dijo mamá -, están llamando.

No tuve más remedio que abrir la puerta.

– ¡Hola! – dijeron las rosas que traía Ricardo.

– ¡Hola! – dijo Ricardo asomado detrás de las rosas.Yo mira a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto.

Enseguida, apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. Y el azul les quedaba muy bien a sus cejas espesas.– Podrían ir a escuchar música a tu habitación – sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados.

Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin dudas, ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad. Y yo dormiría en el canasto, junto a la gata.

No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo, y decidí que también él debía sufrir. Entonces, busqué una espina y la puse entre signos de preguntas:– ¿Cuánto hace que se murió tu mamá?

Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo.

– Cuatro años – contestó.

Pero mi rabia no se conformó con eso:

– ¿Y cómo fue? – volví a preguntar.

Esta vez, entrecerró los ojos.

Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada.– Fue… fue como un viento – dijo.

Agaché la cabeza, y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento, ¿sería el mismo que pasó por mi vida?

– ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? – pregunté.

– Sí, es ese.

– ¿Y también susurra…?

– Mi viento susurraba – dijo Juanjo -. Pero no entendí lo que decía.

– Yo tampoco entendí. – Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza.Pasó un silencio.

– Un viento tan fuerte que movió los edificios – dijo él -. Y éso que los edificios tienen raíces…

Pasó una respiración.

– A mí se me ensuciaron los ojos – dije.

Pasaron dos.

– A mí también.

– ¿Tu papá cerró las ventanas? – pregunté.

– Sí.

– Mi mamá también.

– ¿Por qué lo habrán hecho? – Juanjo parecía asustado.

– Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio.A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

– Si querés vamos a comer cocadas – le dije.

Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas.

(Audio extraído del programa Calibroscopio del Canal Pakapaka)

Literatura

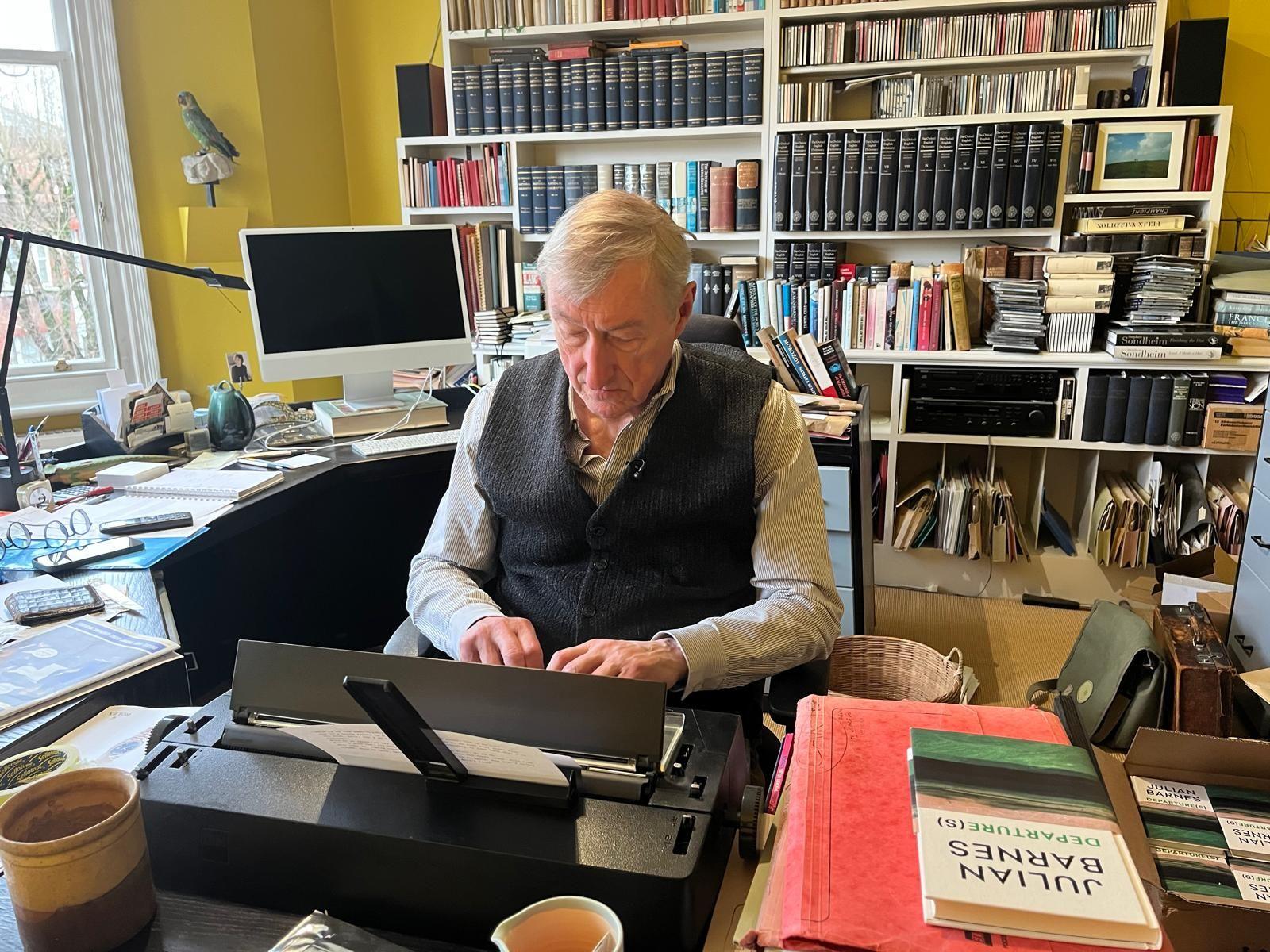

“Ya toqué todas mis melodías”: el británico Julian Barnes anunció su último libro

El escritor británico Julian Barnes, una de las figuras centrales de la literatura contemporánea en lengua inglesa, confirmó que “Departure(s)”, su próxima novela, será el último libro de su carrera. A punto de cumplir 80 años, el autor sostuvo que siente haber agotado su repertorio creativo: “Tengo la sensación de que ya toqué todas mis melodías”, afirmó en una entrevista con The Telegraph.

Barnes explicó que el criterio para dejar de escribir no debería ser la posibilidad de seguir publicando, sino la convicción íntima de haber dicho todo lo que se tenía para decir. “No debería escribir un libro solo porque vaya a ser publicado. Hay que continuar hasta haberlo expresado todo, y yo llegué a ese punto”, señaló. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo la escritura: continuará con el periodismo cultural, reseñas y colaboraciones, una actividad que antecede a su trayectoria como novelista.

“Departure(s)” se presenta como una obra híbrida, a medio camino entre el ensayo, el memoir y la ficción. El libro gira en torno al papel del propio Barnes como intermediario entre dos amigos, Stephen y Jean —cuyas identidades permanecen anonimizadas—, que fueron amantes y luego se separaron. La historia retoma muchos de los temas que atraviesan su obra: la memoria y sus fisuras, el amor y la amistad, el paso del tiempo, el envejecimiento y la muerte.

El anuncio llega en un contexto vital particular. Barnes convive desde hace seis años con un tipo raro de cáncer de sangre, controlado mediante quimioterapia oral diaria. “Por ahora, es un empate”, dijo sobre su enfermedad, que —según explicó— contribuye a un debilitamiento progresivo del cuerpo, aunque ya forma parte de su rutina.

Viudo desde 2008, cuando murió su esposa y agente literaria Pat Kavanagh a causa de un tumor cerebral, el autor reveló recientemente que se volvió a casar en secreto en agosto pasado con Rachel Cugnoni, editora y compañera desde hace ocho años, a quien conoce desde hace casi tres décadas.

Con una carrera de 45 años, Barnes publicó 15 novelas y 10 libros de no ficción. Debutó en 1980 con “Metroland”, pero alcanzó el reconocimiento internacional con “Flaubert’s Parrot” (1984). Tras varias nominaciones, obtuvo el Booker Prize en 2011 por “The Sense of an Ending”. También escribe novela policial bajo el seudónimo Dan Kavanagh.

Lejos del dramatismo, Barnes evaluó su trayectoria con gratitud: “He tenido una vida afortunada. Si a los 30 me hubieran dicho que escribiría tantos libros que a tanta gente le gustaría leer, me habría parecido increíble”. Sobre la muerte, concluyó con sobriedad: ya no la teme como antes, aunque reconoce que el final siempre es una incógnita.

(Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Debe estar conectado para enviar un comentario.