Entrevistas

Berlanga: “Hay plena vigencia de vasos comunicantes entre la narrativa de Soriano y la actualidad”

Por Carlos Aletto (*)

La biografía de Osvaldo Soriano, escrita por el periodista Ángel Berlanga, narra la vida del autor de “Cuarteles de invierno” y “No habrá más penas ni olvido”, que basándose en entrevistas, archivos privados y el relato de amigos, parientes, colegas y editores, muestra cómo Soriano, un apasionado hincha de San Lorenzo, hijo único de un funcionario y una ama de casa, se convirtió en una celebridad entrañable, un cronista brillante y un polemista de causas perdidas.

Para Berlanga, y queda claro en la biografía publicada por la editorial Sudamericana, Soriano es un personaje vital, clave y singularísimo de la literatura y el periodismo entre los 70 y los 90 (murió en 1997). La biografía deja ver en primer lugar el disfrute y el atractivo de leer a Soriano sobre muy diversos temas.

“Desde la segunda mitad de los 80, cuando empecé a leerlo en revistas como El Porteño y Crisis o en el diario Página/12 -fue una figura clave ahí-, fui juntando materiales: artículos, notas, entrevistas y grabaciones de radio y televisión”, cuenta a la agencia de noticias Télam el periodista.

En su relato, Berlanga recuerda que cuando encontró en una librería de usados el libro “Cuarteles de invierno”, la novela que Soriano escribió en el exilio, lo “encantó”. “Por esa época yo estudiaba arquitectura, pero venía desencantado, así que largué y me puse a estudiar periodismo”.

Berlanga tiene la influencia de Página/12, espacio en el que hoy trabaja. En particular de Soriano y Horacio Verbitsky, pero también de Miguel Briante, Antonio Dal Masetto y el mismo Jorge Lanata de aquella época. “Cuando Soriano murió, en 1997, tenía tantos materiales que propuse armar un número homenaje en La Maga -icónica revista cultural de los años 90-, para el que entrevisté a Juan Forn y Rodrigo Fresán“, rememora.

—¿De ahí aparece tu interés por escribir una biografía de Osvaldo Soriano?

—Tal cual. Entré al diario al año siguiente gracias a Forn, que en 2003 impulsó la reedición de la obra completa de Soriano en Seix Barral y me convocó para trabajar en ese proyecto, que incluyó prólogos y una suerte de collage de voces sobre la génesis de cada novela. Con ese envión encaré dos antologías, “Sorianescas: arqueros, ilusionistas y goleadores”, con los textos futboleros, publicada en 2006; “Cómicos, tiranos y leyendas”, textos periodísticos inéditos en libro, que aparecieron reunidos en 2012. A esa altura tenía ya una suerte de mapa esbozado de la recorrida de Soriano, con quién había compartido cada época. Las vigas centrales, digamos. Así que pensé que tenía las coordenadas para encarar un retrato más abarcador de su vida, profundizar en eso, investigar y entrevistar, articularlo y pulirlo, darle una forma, me llevó casi 10 años.

—¿Los temas populares en las novelas de Soriano, como tango, boxeo y militancia, pueden ser reflejo de una Argentina que ya fue?

—Los temas populares que aborda Soriano en sus novelas han evolucionado de diversas formas, hay una plena vigencia de los vasos comunicantes entre su narrativa y la actualidad. Los tironeos entre dos sectores del peronismo en los 70, medular en “No habrá más penas ni olvido”, pueden observarse, con variantes, en otras de su historia y eso es trasladable, por supuesto, a otras fuerzas políticas: la persecución, cancelación y celadas al boxeador y al cantante de tangos que llegan a Colonia Vela para la fiesta que organizan los militares en plena dictadura tuvo su reversión durante el macrismo, por caso, con otros artistas populares. El paisaje de disolución y desguace de “Una sombra ya pronto serás” es un escenario en el que la Argentina desemboca cada tanto; la manipulación de los próceres con una trastienda de negocios en tensión con las pasiones genuinas y patrióticas de algunos de esos próceres. Uno de los temas de “El ojo de la patria” es y será campo de disputa, en esa última novela, de 1992, armó además una suerte de telón de fondo con la identidad y ya en ese momento ponía en juego como normalidad el uso de caretas de famosos, las cirugías estéticas y la volatilidad de la pertenencia a un lugar o a un ideario.

—¿Cuál es la finalidad, si es que se puede pensar en ese sentido, de esta biografía?

—Durante 15 años, desde la publicación en 1982 de “No habrá más penas ni olvido”, Soriano fue el escritor más popular del país. Desde entonces, cada uno de los libros que fue publicando encabezó las listas de los más leídos en ficción y no ficción, porque publicó en vida siete novelas y cuatro recopilaciones de textos publicados en la prensa.

Una de las búsquedas de la biografía es recorrer su obra periodística porque es un personaje central en el oficio y acaso alcance con enumerar algunas estaciones de su viaje por los medios: Primera Plana y Panorama apenas llegado a Buenos Aires; La Opinión como redactor de deportes y cultura después; Sin Censura durante el exilio, donde denunció las dictaduras latinoamericanas; la revista Humor, donde inició su progresivo regreso a la Argentina; El Periodista, donde estuvo a cargo del armado del proyecto y la redacción (iba a ser el director pero se peleó con Cascioli unos días antes de la salida) y Página/12, donde tuvo un papel protagónico hasta su muerte, en la investigación surgen nítidas las ligazones entre la obra periodística y literaria.

Además motorizó muchas polémicas porque era un tipo de mucho temperamento: criticó duramente a Alfonsín por no recibir a Julio Cortázar y a Ernesto Sabato por aquel almuerzo con Videla al comienzo de la dictadura; también desplegó una diatriba intensa contra los editores por sus destratos a los escritores. Soriano es un personaje importante para la cultura durante las últimas tres décadas del siglo pasado.

—¿Hay una genealogía ‘soriana’ o ‘sorianesca’?

—Toma de muchos lados. Figuras predominantes en él parecen Roberto Arlt y Raymond Chandler, pero además de la cadencia de la novela negra talla en él también el continuará de la historieta y la rebeldía. También forma parte de un tridente ofensivo futbolero con Roberto Fontanarrosa y Juan Sasturain pero ya estaríamos hablando de parentescos, de contemporáneos, entonces también lo veo parte de una familia en la que están Dal Masetto, Briante, Dipy Di Paola y Guillermo Saccomanno. En cuanto a herederos no veo seguidores natos pero sí autores que lo disfrutaron y toman algunos elementos como Eduardo Sacheri y Horacio Convertini o Juan Forn en un estilo totalmente propio, con su música, que toma elementos potentes como el espacio de contratapa en Página, el formato de cuento a partir de historias de personajes fabulosos, la fluidez de su escritura y la búsqueda para llegarle al lector.

—¿Cuáles son las enseñanzas que deja de su labor periodística?

—Su recorrida en el oficio es muy amplia y variada y eso ya es algo a destacar: el oficio permite muchos registros. Era una preocupación de él no aburrir ni aburrirse. Por otra parte, hay una distinción jerárquica sobreentendida que coloca a la literatura por encima del periodismo y muchos textos para la prensa de Soriano discuten eso. Esto es muy generalizador, por supuesto, pero muchas de las contratapas de Soriano en Página disparan la pregunta: ¿esto es literatura o periodismo? Si bien a veces se toma en solfa el oficio y dice que inventó entrevistas enteras por ejemplo, pero lo desacraliza. Las “Historias de vida” que hacía para el suplemento cultural del diario La Opinión son extraordinarias, he leído entrevistas a escritores como Juan Carlos Onetti, Cortázar o David Viñas buenísimas. Y como cronista es fenomenal. Su obra periodística es muy disfrutable y valiosa.

—¿Cómo articula el fanatismo futbolero y la militancia política en su obra?

—Soriano decía que el fútbol le gustaba tanto o más que la literatura, que su sueño fue ser centrodelantero de San Lorenzo, equipo del que era fanático. Un amor correspondido, por otra parte, porque él mismo es un emblema de San Lorenzo y la sala de prensa del Nuevo Gasómetro lleva su nombre. Escribió varias notas sobre el equipo y desde el exilio seguía su marcha, lo que implicó padecer el descenso y exaltarse con la vuelta a Primera: pedía que le mandaran revistas deportivas, llamaba por teléfono los domingos para enterarse de los resultados, un tipo con la camisa jugada ahí. En el oficio empezó como periodista deportivo y se sentía realmente a gusto en esa sección, pero progresivamente fue expandiéndose a otras áreas de su interés. Y uno de sus rasgos es entreverar áreas: ya como cronista en La Opinión pone en relación los resultados con los intereses políticos, los negocios, la violencia. Dal Masetto, que fue muy amigo suyo, me dijo algo de él que suelo repetir: “Cuando hablaba de algo que lo apasionaba era como si clavara una bandera”. Se apasionó por los libros, los gatos, San Lorenzo, el box, las computadoras, la historia y la política, entendiendo a la política como materia del devenir. Con “Las Memorias del Míster Peregrino Fernández”, su último personaje, venía contando una saga de aventuras situadas entre los años 30 y 50: internado en un geriátrico, el viejo entrenador repasa su carrera en Europa, Rusia, África y cuenta cómo conoció a Stalin, Mussolini, Sartre, Perón, Lumumba.

(*) Agencia de noticias Telam.

Entrevistas

En primera persona: Nair Libonatti, escritora

La artista uruguaya habla de ella misma, de cómo llegó a la escritura y de su obra

Sobre sí misma y su arte

Soy Nair Libonatti, mujer uruguaya de 69 años. Toda mi vida supe que podía escribir, sin embargo, al plasmar mis ideas en una hoja, el resultado no me era grato y terminaba rompiendo.

En el año 2019 una amiga me invitó a “algo” literario y fui. Resultó ser un taller y fue ahí donde comencé a escribir.

Pocos meses después llegó la pandemia, entonces, buscando recursos para mi nuevo despertar, entré en un grupo argentino de Facebook. En él compartíamos textos y comentábamos.

Un buen día me invitaron a participar en el Mundial de Escritura, al principio me parecía inalcanzable hasta que me animé y la experiencia resultó maravillosa.

Sobre su obra

He escrito algunos libros: “Historias del Caldero”, en conjunto con dos amigas, “Constelaciones”, libro que va por su segunda edición y “El Pata de Bolsa y otros relatos”. Estos dos últimos están presentes en la 49a Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Uruguay.

Sobre “Constelaciones” puedo decir que es un libro fuerte, con historias bastante movilizadoras, es un intento de visibilizar algunas circunstancias. “El Pata de Bolsa” es en tono más humorístico, un poco más distendido y coloquial.

Son libros de cuentos cortos, escritos individualmente y luego seleccionados para cada uno de los libros.

Su actualidad

Actualmente integro el taller “Ratones de biblioteca”, que funciona en la Casa de la Cultura de Minas, Uruguay, y algunas compañeras me acompañaron a la Feria del Libro de Buenos Aires.

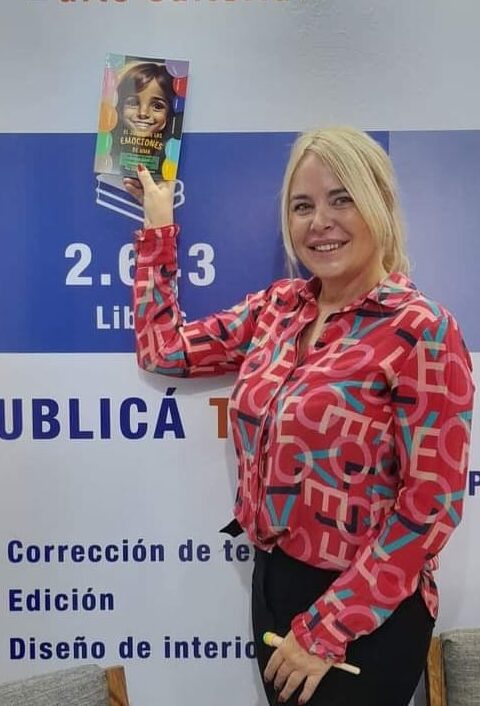

Nair Libonatti junto a Andrea Viveca Sanz, de Contarte Cultura, en la 49º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entrevistas

Aguirre–Rodríguez: “El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Es un viaje dentro de otros, un movimiento sutil, la música desperezándose en gotas de rocío, notas evaporadas sobre las aves del campo, es el vuelo hacia el espacio urbano, un recorrido temporal. Es antes y después. Es ahora y siempre, una melodía que llega desde lejos, de otras patrias, del mismo viento que corre y desparrama en el lugar justo y en el instante oportuno.

“Del Buen Ayre”, el próximo espectáculo y disco del dúo platense Aguirre–Rodríguez es un viaje por el tiempo y por distintos espacios, una relectura en modo actual de la música rural bonaerense.

Contarte Cultura charló con sus integrantes, Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez para que nos cuenten acerca de ese caminar que la canción propone.

—Porque los espacios y las cosas que forman parte de ellos suelen hablar de quienes los habitan, nos gustaría comenzar esta charla deteniéndonos en su lugar de trabajo, en el espacio creativo de su música y en los objetos que los rodean en este momento. Si pudieran elegir un rincón o un objeto, el que mejor los represente como dúo y nos cuente algo de ustedes, ¿Cuál sería?

—El lugar, nuestra casa, y el rincón nuestra sala, en la que se va gestando todo el resultado final de lo que hacemos como músicos. Creo que estos espacios hablan de nosotros y de nuestra manera de entender la realidad y el arte.

—Y desde ese espacio viajamos en el tiempo, ¿cómo y cuándo se encuentran Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez en el camino de la música para dar comienzo al dúo Aguirre–Rodríguez?

—Nos encontramos en la escuela de arte de la ciudad de Berisso, hace muchísimos años, en situación de alumna y profesor, pero rápidamente comenzamos a compartir producciones por fuera de la escuela. Con los años volvimos a encontrarnos, ya específicamente en el terreno del tango con la orquesta Los inmigrantes en el año 2005. Cuando el tiempo de la orquesta se terminó, continuamos en dúo.

—¿Cómo fueron esos comienzos?

—Fue un muy hermoso comienzo, pero rápidamente el dúo se fundió dentro de un cuarteto que con el tiempo se convirtió en sexteto de tango. Me refiero a Tangor. Con esa agrupación trabajamos durante más de 10 años. Por otro lado, Cynthia participaba como invitada permanente en el grupo La Sonora, proyecto que venía caminando desde el año 1989.

—Como decías, con el correr de los años el tango se instaló entre ustedes, ¿qué cosas los llevaron a explorar en este género que nos representa?

—El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros. Como una especie de lengua madre. Rastrear el porqué de esto es complicado, creo que tiene que ver con nuestras historias personales y la idiosincrasia de nuestras familias de origen. Lo que es claro es que ha sido fundacional en nuestro vínculo con la música. Nuestra mirada como habitantes de este tiempo siempre nos llevó a buscar puentes entre el tango, otras músicas y otros conceptos artísticos.

—¿De qué manera llega el primer disco “Mundo Tango”, grabado en 2011?

—Ganamos un premio a la Producción Fonográfica del FNA (Fondo Nacional de las Artes) y generamos nuestro primer CD. En ese entonces, si bien el CD se llamó Mundo Tango, abarcamos otros lenguajes musicales, algunas cosas del folclore y canciones provenientes de la cantera del rock.

—Por estos días están en proceso de grabación de su segundo disco “Del Buen Ayre”, ¿qué recorridos espacio-temporales tuvieron que hacer para dar vida a los temas que forman parte de esta obra?

En Mundo Tango nos referimos a una idea acerca del tango, como un estado del ser que no solo aparece en esta región del mundo (por algo el tango impacta como impacta en todo el globo). Aquí nos referimos más a la génesis de este género y la música de la provincia de Buenos Aires. Este nuevo trabajo propone un recorrido desde la música campera de principio de siglo XX (El Gardel Gaucho, pasando por compositores icónicos de ese lenguaje como Omar Moreno Palacios) para adentrarse en el tango clásico de la época de oro y llegar hasta composiciones actuales que revitalizan el género. También este trabajo, a diferencia del otro, está estructurado por un material que fue ampliamente mostrado y fogueado. Es música que hemos tocado mucho en vivo y está planteado desde esa impronta. Los arreglos, si es que los hay, fueron construyéndose a lo largo del tiempo y de las distintas actuaciones. Los músicos invitados jugaron en ese mismo tono también. Se les envió un cifrado y una grabación como referencia, pero el armado de los distintos temas se resolvió en el estudio, mientras Manzana Ibarrart (gran amigo y comandante del Estudio Sonosfera) montaba los mics y seteaba todo. Luego se eligieron las mejores tres tomas de cada tema. El resultado tiene un aroma a “trazos sueltos” que nos encanta en lo particular.

—Sin dudas se trata de un viaje a través de la música, ¿cuál es el aroma que elegirían para simbolizar a este álbum?

—El múltiple aroma de los viajes…si bien es un CD local en cuanto al repertorio, es bastante global en tanto a que lo que suena proviene de muchísimas fuentes y no solo de la tanguera. Lo hemos tocado tanto en tantos países diferentes, que para nosotros tendría ese olor a viaje, a aeropuerto, a trenes.

—El 3 de agosto estarán presentando este disco en La Salamanca, un reconocido espacio cultural platense, ¿qué podrán disfrutar esa noche quienes se acerquen a compartir su música?

—Haremos algunos de los temas de nuestro espectáculo Del Buen Ayre, como antesala al espectáculo Filogenia de Victoria Moran y el Dúo Puentes Reyes.

—Mencionás que ese día estarán acompañados por la cantante Victoria Morán, entonces la pregunta va para ella. Victoria, ¿Cómo nace “Filogenia”, ese recopilatorio de obras de música popular argentina? Contanos quiénes serán parte de ese recorrido el 3 de agosto y qué sentís al compartir noche con el Dúo Aguirre-Rodríguez.

9- Filogenia surge de la necesidad de contar nuestro ADN musical a través de las canciones que nos definen. Es una suerte de viaje musical hacia la fuente, hacia la memoria imperecedera que une un recuerdo con otro. Este espectáculo viene a despertarnos la fibra sensible con canciones que nos nombran, enlazando a Homero Manzi con Víctor Heredia, al Cuchi con Fito, a los que fuimos con los que somos. El compartir con compañeros y compañeras músicos y músicas siempre es una alegría, y en este caso será además una sorpresa para el dúo Puentes-Reyes y yo, porque jamás nos hemos cruzado en un escenario y esperamos anhelantes ese ida y vuelta mágico que siempre augura la música compartida.

—Para terminar, ¿cuál es el próximo destino de la música que los mueve?

—Tenemos por delante algunas fechas en nuestra ciudad, como el próximo 29 de agosto, día en el que estaremos compartiendo escenario junto al cantor Carlos Cabrera en el Café Metro. Octubre nos encuentra realizando nuestra segunda gira europea, con conciertos en países como Italia, Francia, España y Portugal. A nuestro regreso estaremos presentando oficialmente nuestro álbum Del Buen Ayre, con la participación de los músicos que fueron parte de la grabación.

Entrevistas

Celina Cocimano y ‘El juego de las emociones de Uma’: “Un libro que pide gran compromiso de los adultos”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Todo gira, se mueve en una circularidad compartida. Las emociones suben y bajan, cuelgan de nuestros cuerpos, se desprenden como hojas secas. Regresan, son brotes, transformados en otra cosa.

Celina Cocimano es terapeuta emocional y a partir de sus vivencias y de su trabajo de muchos años necesitó dejar huellas, sembrar palabras para que germinen a través de sus libros.

“El juego de las emociones de Uma”, su último libro, está dedicado a las infancias. A través del juego logra acercarse a los territorios del miedo, de la ansiedad o de la frustración para atravesarlos.

ContArte Cultura charló con ella para conocer las rutas que la llevaron a indagar en ese universo.

—Las emociones forman parte de nuestras vidas, van y vienen, se mueven y nos movemos con ellas. Por eso, para comenzar y a modo de presentación, nos gustaría que elijas al menos tres emociones que te atravesaron al momento de escribir tu último libro y que a cada una de ellas les otorgues un sabor o un aroma.

- Frustración, sabor a cebolla

- Ansiedad, aroma a menta

- Alegría, aroma a vainilla

—Y ya instalados en esa imagen, vayamos a tus comienzos, ¿qué vivencias te llevaron a transitar el camino de la terapia emocional?

—La insatisfacción personal, haberme descubierto cómo estafadora de mi propia vida, creando personalidades adquiridas para moldearme al gusto de la mirada ajena, siempre con esa sed emocional de ser alguien para los demás, ser aceptada, reconocida, querida y encantar a todos. Mientras estudiaba para contadora, sentí un apagón emocional, la apatía era mi única compañera en esos tiempos, hasta que mi cuerpo también “habló” con un síntoma muy sentido. Empezaba a hacerme pis por las noches siendo ya grande, más adelante entendí que eso sucedía en cada hogar o lugar donde me sentía a gusto, de esa manera, “intentaba” aferrarme a algún territorio, sentirlo al menos, por momentos, un lugar donde era yo. Como los animales que marcan su territorio orinando sobre él. Eso era lo que faltaba para que mi vida se vistiera de insatisfacción y cambie totalmente de rumbo, mejor dicho, empiece a vivir y dejar de aparentar lo que mis vacíos necesitaban cubrir.

—Seguramente al ir recorriendo ese camino fue necesario dejar huellas y de esa manera llegaron los libros, ¿cómo vivís la experiencia de escribir para que las palabras sean instrumento de sanación?

—Mi primer libro, “Despierta”, nació como algo catártico de la etapa que comenté anteriormente. Aún no sabía qué era lo que estaba viviendo y, sinceramente, pensaba que me moría por esos tiempos, entonces empecé a escribir cómo fue ese tránsito a mí destrucción de las corazas hacia mi reconstrucción emocional. Después, al compartir mi vivencia con muchas personas, me di cuenta que varios pasamos por ciertos procesos similares, por lo que se me ocurrió darle forma de libro y agregar reflexiones y ejercicios terapéuticos y de autogestión emocional. Los otros 3 -“Diamantes”, “Rotas”, y “El juego de las emociones de Uma”-, fueron pensados basándose en las historias que atiendo y buscando dejarle una “biblioteca” de recursos emocionales a mi hija para cuando sea más grande y, a las personas, que encuentren en estos libros, escrito en palabras, el propio sentir descarnado y sin filtro de las emociones que abordo en cada uno de ellos y luego, ofrecerles dinámicas, reflexiones, ejercicios para que encuentren en ellos formas de transitar el campo emocional sin tanto dolor y con valentía.

—Si pudieras resumir en una palabra el espíritu de cada uno de tus libros, ¿cuáles serían?

- Despierta: Integridad

- Diamantes: Osadía

- Rotas: Coraje

- El juego de las emociones de Uma: Autenticidad

—Tu último libro, “El juego de las emociones de Uma”, transita los paisajes de la infancia con todas sus gamas de colores, ¿cuál o cuáles fueron los disparadores de esta historia?

—Mi hija, a los 8 años, comenzó a transitar por un tiempo la conocida “Crisis de ansiedad y angustia”. Yo me opuse a que esté medicada siendo tan pequeña, y desde mi saber en el campo emocional de los adultos, junto a una gran observación sobre ella y sus crisis, se me ocurrió trabajar juntas para buscar soluciones a su sentir. Buscamos opciones en el juego infantil, en la creatividad, desarrollando distintos escenarios, armando una rutina de ejercicios y, sobre todo, busqué acercarla a la autogestión emocional. Así fue que se me ocurrió compartir cada ejercicio que funcionó en ella en este cuento, que no solo tiene el fin de que los niños empiecen a desarrollar desde pequeña edad sus propias respuestas emocionales ante cierta situaciones, sino que es un libro que pide gran compromiso de los adultos que acompañan al niño, y esa compañía, con el estar, el hablar su idioma, mejorar la calidad del vínculo, validar sus emociones, respetarlos y comunicarse con ellos, es lo que hace casi la mayor magia del trabajo de fortalecimiento emocional.

—Y justamente, a partir de tus propias vivencias decidiste contar desde el juego y desde las imágenes. Explicanos cómo fue el proceso de elegir esas duplas emocionales sobre las que querías hablar.

—Busqué las que a su edad son dentro de todo fáciles de interpretar, como decimos los adultos: de “etiquetar”. Son parte de las emociones primarias y la dupla fue pensada para dejarles el mensaje de que no son ni buenas ni malas, simplemente son y cada una es mensajera de un sentir, una acción a llevar a cabo y una particular respuesta emocional. También al ponerlas en duplas, cuando ellos/as sientan, por ejemplo, tristeza además de procesarla en todo su ser, sepan que pueden aprender a transportarla en alegría, ir de la ansiedad a la calma. Es decir, que conozcan cuál es la emoción que se necesita para equilibrar una con otra.

—Las semillas del libro fueron plantadas, ¿creés que tus palabras ya comenzaron a germinar y son brotes en los lectores?

—Sorprendentemente sí. Como comenté, yo me dedico a adultos no a infanto, y este libro que se publicó en abril del 2024 ya se está imprimiendo la segunda edición. Lo han comprado mucho abuelas y abuelos para compartirlo con sus nietos, en colegios para abordar ciertas emociones en el aula ya que también hay un capítulo sobre el bullying. Y muchas madres me compartieron que sus hijos o hijas mientras que se les leía el cuento ya comenzaban a incorporar los ejercicios sugeridos, o que empezaban a identificar sus propias emociones, tenían armados sectores en su cuarto como se encuentran en algunos capítulos. Incluso los que son más grandes, según cómo se sentían, buscaban en la biblioteca el libro y se encerraban en su cuarto a leer exclusivamente el capítulo que contiene la emoción que estaban sintiendo en ese día o ese tiempo. También compartió nota de Revista junto a Unicef en el día internacional contra el Bullying de 2024.

—¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

—Tengo dos libros más en camino, uno para adultos sobre la depresión, y otro para infanto, más expansivo aún, con un viaje al campo emocional que sea para ellos y para sus padres o tutores también, digamos que será un libro revelador en muchos aspectos.

—Para terminar, te invitamos a elegir la textura que represente a tu libro “Las emociones de Uma”.

—La textura sería cálida, pomposa, con colores desde pasteles a fuertes, con ganas de descubrirla y sentirla, y con distintos aromas que vayan cambiando según cada paso de la mano o de los pies sobre ella.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso