Entrevistas

Emilce Brusa: “Todas las historias pueden ser contadas, no hay límites para la narración oral escénica”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Desde el centro de cada cuento ascienden palabras que escriben otras formas sobre el aire de la imaginación, palabras que se vuelven etéreas, brillantes, con música propia. En ese instante sucede la magia, justo cuando alguien las pinta con su voz para convertirlas en una historia nueva.

Emilce Brusa es docente y narradora oral escénica, desde el año 2010 vive la experiencia de contar, de convertir el texto escrito en palabras livianas, que flotan y sostienen la geografía de aquellas historias que merecen ser narradas.

ContArte Cultura mantuvo con ella una charla virtual para entrar en ese universo de historias que nos definen y nos terminan perteneciendo.

—Para comenzar esta entrevista nos gustaría que eligieras un cuento breve que te represente y que, si tenés ganas, nos mandes un audio/video con tu narración.

—“El tango de Juana” es un cuento de mi autoría y creo que me representa en algún sentido por ese personaje: Juana. Una soñadora que cree fervientemente en que todo puede hacerse realidad con esfuerzo, con esperanza, con pasión y sobre todo con amor.

—————————————

—¿De qué manera se despertó en vos el deseo de contar historias?

—Durante mucho tiempo narré cuentos como docente del nivel inicial. Siempre cuento la anécdota de cómo empecé, el hito que me llevó al mundo de la narración oral escénica. Yo era directora provisional de un jardín de infantes designada en un mes de junio. Un jardín grande donde los días de actos escolares era terrible, porque se juntaba mucha gente, los chicos se agotaban de ver participar a todas las salas, un caos… pero como yo era nueva no podía hacer cambios, observaba y aprendía a conocer a esa comunidad educativa. Así transcurrimos ese año, hasta llegar a las fiestas de fin de ciclo. El último miércoles invitamos a los egresados con sus familias, colocamos una tarima para ubicar a los niños y salió hermoso. Al otro día, jueves, era la fiesta de los nenes de 3 y 4 años, que habían preparado una murga, y sólo faltaba el viernes, último día del ciclo lectivo y para el que por tercera vez estaban citadas las familias y sólo quedaban mis palabras de despedida y el cambio de banderas de los nenes de 5 a los de 4. Antes de ir ese día al jardín yo pensaba “algo tengo que hacer” y se me ocurrió narrar un cuento de tradición oral y pedirles a las maestras que lo dramatizaran sobre la tarima, la que justamente estaba en el salón de actos. Por suerte las docentes se animaron y en ese acto se logró lo que nunca se había logrado: la atención y un silencio admirable tanto de niños como de adultos. Luego vinieron las felicitaciones y entonces pensé, si con este cuento que les conté muchas veces a mis alumnos logré ésto, ¡tengo que estudiar! Durante esas vacaciones estuve buscando dónde hacerlo y en marzo del 2009 comencé a tomar talleres con el profesor Claudio Ledesma, no paré más y vinieron muchos más talleres. Comencé también a narrar para adolescentes y adultos, además de hacerlo para niños, que son mi público favorito y el que me resulta más honesto, ya que si no les gusta se paran y se van (risas). Y así, el destino hizo que hoy sea mi principal profesión y puedo decir que vivo de los cuentos, de contar cuentos.

—¿Cómo lográs encontrar el peso, las formas o los colores de las palabras que delimitan la geografía de cada cuento?

—Se logra encontrar esos elementos cuando se cuenta lo que te atraviesa, lo que te conmueve, lo que te divierte, lo que te mueve, y sobre todo cuando encontrás buenas historias, esos cuentos que cuando los lees no podés guardarlos para vos sola y tenés que contárselos a otros, se te escapan solos. Esas historias que llegás a creerlas verdaderas.

—¿Existen técnicas para apropiarse de los textos de otros autores y adaptarlos a la oralidad?

—Sí, hay muchas técnicas para apropiarse de esas historias, aunque siempre hay que adaptarlas a la oralidad, porque son dos lenguajes distintos y cada uno tiene sus particularidades y reglas. Nunca se estudia un cuento de memoria, sino que hay mucho trabajo de mesa, de adaptación del texto antes de presentarlos en los espectáculos.

—¿Cuál es tu experiencia a la hora de tomar las imágenes que emergen de un cuento para secuenciarlas en un relato oral?

—Mi experiencia es ver el cuento como si fuera una película, la cual se va proyectando con sus escenas, pero que son pura acción para que la historia avance, no aburra al que esté escuchando y que esa persona pueda formar sus propias imágenes del relato. Además, es importante y necesario armar una especie de partitura para darle matices a la voz que cuenta.

—¿Cuál es el principal objetivo de un narrador oral escénico?

—Sin dudas lograr la comunicación con el público. Que quien te acompañe en ese momento disfrute tanto como vos de esa historia. Que después de la función se vaya pensando en esos personajes, en esos mundos, y que si tiene ganas de volver a ellos sepa que puede ir al libro y encontrar ese cuento en una librería, en una biblioteca o pedírselo a algún amigo para poder leerlo, para revivirlo, pero ya en la intimidad de la lectura. Es por eso que siempre después de la función o durante las mismas, no nos olvidamos de decir el nombre del cuento y su autor, aclarando que es la versión oral del mismo.

—¿Y cómo vivís la narración de tus propios cuentos?

—Hace poquito que me animé a escribir mis propias historias, sobre todo para narrarlas al público adulto, y lo vivo como cualquier otro cuento. Siento como si esos personajes fueran de carne y hueso, a los que les pasan cosas como a todos los humanos y ahí encuentro sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, sus vidas.

—¿Dónde entendés que nacen las historias que merecen ser contadas?

—Todas las historias pueden ser contadas, no hay límites para la narración oral escénica. No sólo se pueden contar las obras literarias, también se pueden contar películas, una anécdota y hasta se puede narrar la vida misma, esas vidas que si no se cuentan se pierden. Por ejemplo, los tiempos de nuestros abuelos y abuelas, esas voces que por su época atravesaron el horror de la guerra o la inmigración, y por esas circunstancias estuvieron silenciadas. La narración oral puede ponerles voz a muchas historias.

—¿Cuáles son los proyectos que tenés para este año?

—Este año tengo varios proyectos porque estoy de festejo: 10 años de cuentos, mi 10° Aniversario como narradora. Uno es dar a conocer mi página web, que está a punto de nacer, y desde ese sitio ofrecer diferentes cursos online sobre cómo aprender a narrar y sobre mediación lectora. Los demás proyectos estarán saliendo una vez que pase la cuarentena, cuando superemos esto que estamos viviendo. De todas formas, siempre hay proyectos que emergen de las dificultades y este momento no es una excepción. Teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria hace que todos nos tengamos que quedar en casa, se me ocurrió ofrecer por mi cuenta de Instagram (@emilcebrusa) todos los martes a las 19, y hasta nuevo aviso, una mini función en vivo de cuentos para niños y sus familias a la que llamo “Ratito de cuentos Online”. Elegí este lugar para encontrarnos porque es lo más parecido a una función de cuentos. A pesar de no verlos sé que están del otro lado y el que después de 24 horas la historia desaparezca las asemeja más a las funciones con público presente. Son igual de efímeras: empiezan y terminan en un tiempo determinado. En el inicio del ciclo me llevé una grata sorpresa, porque después del vivo, la gente comenzó a contarme lo que pasaba en sus casas, con niños que contestaban a mis preguntas, pedidos relacionados a los cuentos narrados y hasta una mamá que me mandó un audio donde su hija me contaba y enumeraba a todos sus amigos que iba a invitar para el próximo martes. Estoy muy contenta de poder sumar mi granito de arena en estos tiempos difíciles. Espero que luego que esto pase, pueda seguir visitando escuelas, centros culturales y bibliotecas con mis funciones de cuentos. Espero comenzar los seminarios/taller de narración oral presenciales. Y también poder participar en varios encuentros y festivales de narración oral que me han invitado para este año.

—Un deseo que quieras compartir con nosotros.

—Que esta pandemia que nos toca vivir pase lo más rápido que se pueda y el resultado sea con la menor cantidad de víctimas. Que nos sirva de gran aprendizaje, donde cada uno logre ser más solidario, más responsable, más humano. Darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros para salir adelante. Que de esta manera nuestras vidas puedan volver a la cotidianidad y que después de todo esto se puedan contar buenas historias.

Entrevistas

En primera persona: Nair Libonatti, escritora

La artista uruguaya habla de ella misma, de cómo llegó a la escritura y de su obra

Sobre sí misma y su arte

Soy Nair Libonatti, mujer uruguaya de 69 años. Toda mi vida supe que podía escribir, sin embargo, al plasmar mis ideas en una hoja, el resultado no me era grato y terminaba rompiendo.

En el año 2019 una amiga me invitó a “algo” literario y fui. Resultó ser un taller y fue ahí donde comencé a escribir.

Pocos meses después llegó la pandemia, entonces, buscando recursos para mi nuevo despertar, entré en un grupo argentino de Facebook. En él compartíamos textos y comentábamos.

Un buen día me invitaron a participar en el Mundial de Escritura, al principio me parecía inalcanzable hasta que me animé y la experiencia resultó maravillosa.

Sobre su obra

He escrito algunos libros: “Historias del Caldero”, en conjunto con dos amigas, “Constelaciones”, libro que va por su segunda edición y “El Pata de Bolsa y otros relatos”. Estos dos últimos están presentes en la 49a Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Uruguay.

Sobre “Constelaciones” puedo decir que es un libro fuerte, con historias bastante movilizadoras, es un intento de visibilizar algunas circunstancias. “El Pata de Bolsa” es en tono más humorístico, un poco más distendido y coloquial.

Son libros de cuentos cortos, escritos individualmente y luego seleccionados para cada uno de los libros.

Su actualidad

Actualmente integro el taller “Ratones de biblioteca”, que funciona en la Casa de la Cultura de Minas, Uruguay, y algunas compañeras me acompañaron a la Feria del Libro de Buenos Aires.

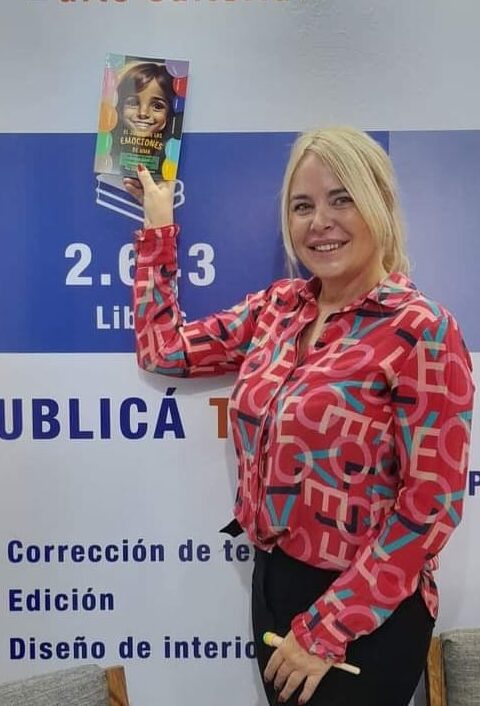

Nair Libonatti junto a Andrea Viveca Sanz, de Contarte Cultura, en la 49º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entrevistas

Aguirre–Rodríguez: “El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Es un viaje dentro de otros, un movimiento sutil, la música desperezándose en gotas de rocío, notas evaporadas sobre las aves del campo, es el vuelo hacia el espacio urbano, un recorrido temporal. Es antes y después. Es ahora y siempre, una melodía que llega desde lejos, de otras patrias, del mismo viento que corre y desparrama en el lugar justo y en el instante oportuno.

“Del Buen Ayre”, el próximo espectáculo y disco del dúo platense Aguirre–Rodríguez es un viaje por el tiempo y por distintos espacios, una relectura en modo actual de la música rural bonaerense.

Contarte Cultura charló con sus integrantes, Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez para que nos cuenten acerca de ese caminar que la canción propone.

—Porque los espacios y las cosas que forman parte de ellos suelen hablar de quienes los habitan, nos gustaría comenzar esta charla deteniéndonos en su lugar de trabajo, en el espacio creativo de su música y en los objetos que los rodean en este momento. Si pudieran elegir un rincón o un objeto, el que mejor los represente como dúo y nos cuente algo de ustedes, ¿Cuál sería?

—El lugar, nuestra casa, y el rincón nuestra sala, en la que se va gestando todo el resultado final de lo que hacemos como músicos. Creo que estos espacios hablan de nosotros y de nuestra manera de entender la realidad y el arte.

—Y desde ese espacio viajamos en el tiempo, ¿cómo y cuándo se encuentran Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez en el camino de la música para dar comienzo al dúo Aguirre–Rodríguez?

—Nos encontramos en la escuela de arte de la ciudad de Berisso, hace muchísimos años, en situación de alumna y profesor, pero rápidamente comenzamos a compartir producciones por fuera de la escuela. Con los años volvimos a encontrarnos, ya específicamente en el terreno del tango con la orquesta Los inmigrantes en el año 2005. Cuando el tiempo de la orquesta se terminó, continuamos en dúo.

—¿Cómo fueron esos comienzos?

—Fue un muy hermoso comienzo, pero rápidamente el dúo se fundió dentro de un cuarteto que con el tiempo se convirtió en sexteto de tango. Me refiero a Tangor. Con esa agrupación trabajamos durante más de 10 años. Por otro lado, Cynthia participaba como invitada permanente en el grupo La Sonora, proyecto que venía caminando desde el año 1989.

—Como decías, con el correr de los años el tango se instaló entre ustedes, ¿qué cosas los llevaron a explorar en este género que nos representa?

—El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros. Como una especie de lengua madre. Rastrear el porqué de esto es complicado, creo que tiene que ver con nuestras historias personales y la idiosincrasia de nuestras familias de origen. Lo que es claro es que ha sido fundacional en nuestro vínculo con la música. Nuestra mirada como habitantes de este tiempo siempre nos llevó a buscar puentes entre el tango, otras músicas y otros conceptos artísticos.

—¿De qué manera llega el primer disco “Mundo Tango”, grabado en 2011?

—Ganamos un premio a la Producción Fonográfica del FNA (Fondo Nacional de las Artes) y generamos nuestro primer CD. En ese entonces, si bien el CD se llamó Mundo Tango, abarcamos otros lenguajes musicales, algunas cosas del folclore y canciones provenientes de la cantera del rock.

—Por estos días están en proceso de grabación de su segundo disco “Del Buen Ayre”, ¿qué recorridos espacio-temporales tuvieron que hacer para dar vida a los temas que forman parte de esta obra?

En Mundo Tango nos referimos a una idea acerca del tango, como un estado del ser que no solo aparece en esta región del mundo (por algo el tango impacta como impacta en todo el globo). Aquí nos referimos más a la génesis de este género y la música de la provincia de Buenos Aires. Este nuevo trabajo propone un recorrido desde la música campera de principio de siglo XX (El Gardel Gaucho, pasando por compositores icónicos de ese lenguaje como Omar Moreno Palacios) para adentrarse en el tango clásico de la época de oro y llegar hasta composiciones actuales que revitalizan el género. También este trabajo, a diferencia del otro, está estructurado por un material que fue ampliamente mostrado y fogueado. Es música que hemos tocado mucho en vivo y está planteado desde esa impronta. Los arreglos, si es que los hay, fueron construyéndose a lo largo del tiempo y de las distintas actuaciones. Los músicos invitados jugaron en ese mismo tono también. Se les envió un cifrado y una grabación como referencia, pero el armado de los distintos temas se resolvió en el estudio, mientras Manzana Ibarrart (gran amigo y comandante del Estudio Sonosfera) montaba los mics y seteaba todo. Luego se eligieron las mejores tres tomas de cada tema. El resultado tiene un aroma a “trazos sueltos” que nos encanta en lo particular.

—Sin dudas se trata de un viaje a través de la música, ¿cuál es el aroma que elegirían para simbolizar a este álbum?

—El múltiple aroma de los viajes…si bien es un CD local en cuanto al repertorio, es bastante global en tanto a que lo que suena proviene de muchísimas fuentes y no solo de la tanguera. Lo hemos tocado tanto en tantos países diferentes, que para nosotros tendría ese olor a viaje, a aeropuerto, a trenes.

—El 3 de agosto estarán presentando este disco en La Salamanca, un reconocido espacio cultural platense, ¿qué podrán disfrutar esa noche quienes se acerquen a compartir su música?

—Haremos algunos de los temas de nuestro espectáculo Del Buen Ayre, como antesala al espectáculo Filogenia de Victoria Moran y el Dúo Puentes Reyes.

—Mencionás que ese día estarán acompañados por la cantante Victoria Morán, entonces la pregunta va para ella. Victoria, ¿Cómo nace “Filogenia”, ese recopilatorio de obras de música popular argentina? Contanos quiénes serán parte de ese recorrido el 3 de agosto y qué sentís al compartir noche con el Dúo Aguirre-Rodríguez.

9- Filogenia surge de la necesidad de contar nuestro ADN musical a través de las canciones que nos definen. Es una suerte de viaje musical hacia la fuente, hacia la memoria imperecedera que une un recuerdo con otro. Este espectáculo viene a despertarnos la fibra sensible con canciones que nos nombran, enlazando a Homero Manzi con Víctor Heredia, al Cuchi con Fito, a los que fuimos con los que somos. El compartir con compañeros y compañeras músicos y músicas siempre es una alegría, y en este caso será además una sorpresa para el dúo Puentes-Reyes y yo, porque jamás nos hemos cruzado en un escenario y esperamos anhelantes ese ida y vuelta mágico que siempre augura la música compartida.

—Para terminar, ¿cuál es el próximo destino de la música que los mueve?

—Tenemos por delante algunas fechas en nuestra ciudad, como el próximo 29 de agosto, día en el que estaremos compartiendo escenario junto al cantor Carlos Cabrera en el Café Metro. Octubre nos encuentra realizando nuestra segunda gira europea, con conciertos en países como Italia, Francia, España y Portugal. A nuestro regreso estaremos presentando oficialmente nuestro álbum Del Buen Ayre, con la participación de los músicos que fueron parte de la grabación.

Entrevistas

Celina Cocimano y ‘El juego de las emociones de Uma’: “Un libro que pide gran compromiso de los adultos”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Todo gira, se mueve en una circularidad compartida. Las emociones suben y bajan, cuelgan de nuestros cuerpos, se desprenden como hojas secas. Regresan, son brotes, transformados en otra cosa.

Celina Cocimano es terapeuta emocional y a partir de sus vivencias y de su trabajo de muchos años necesitó dejar huellas, sembrar palabras para que germinen a través de sus libros.

“El juego de las emociones de Uma”, su último libro, está dedicado a las infancias. A través del juego logra acercarse a los territorios del miedo, de la ansiedad o de la frustración para atravesarlos.

ContArte Cultura charló con ella para conocer las rutas que la llevaron a indagar en ese universo.

—Las emociones forman parte de nuestras vidas, van y vienen, se mueven y nos movemos con ellas. Por eso, para comenzar y a modo de presentación, nos gustaría que elijas al menos tres emociones que te atravesaron al momento de escribir tu último libro y que a cada una de ellas les otorgues un sabor o un aroma.

- Frustración, sabor a cebolla

- Ansiedad, aroma a menta

- Alegría, aroma a vainilla

—Y ya instalados en esa imagen, vayamos a tus comienzos, ¿qué vivencias te llevaron a transitar el camino de la terapia emocional?

—La insatisfacción personal, haberme descubierto cómo estafadora de mi propia vida, creando personalidades adquiridas para moldearme al gusto de la mirada ajena, siempre con esa sed emocional de ser alguien para los demás, ser aceptada, reconocida, querida y encantar a todos. Mientras estudiaba para contadora, sentí un apagón emocional, la apatía era mi única compañera en esos tiempos, hasta que mi cuerpo también “habló” con un síntoma muy sentido. Empezaba a hacerme pis por las noches siendo ya grande, más adelante entendí que eso sucedía en cada hogar o lugar donde me sentía a gusto, de esa manera, “intentaba” aferrarme a algún territorio, sentirlo al menos, por momentos, un lugar donde era yo. Como los animales que marcan su territorio orinando sobre él. Eso era lo que faltaba para que mi vida se vistiera de insatisfacción y cambie totalmente de rumbo, mejor dicho, empiece a vivir y dejar de aparentar lo que mis vacíos necesitaban cubrir.

—Seguramente al ir recorriendo ese camino fue necesario dejar huellas y de esa manera llegaron los libros, ¿cómo vivís la experiencia de escribir para que las palabras sean instrumento de sanación?

—Mi primer libro, “Despierta”, nació como algo catártico de la etapa que comenté anteriormente. Aún no sabía qué era lo que estaba viviendo y, sinceramente, pensaba que me moría por esos tiempos, entonces empecé a escribir cómo fue ese tránsito a mí destrucción de las corazas hacia mi reconstrucción emocional. Después, al compartir mi vivencia con muchas personas, me di cuenta que varios pasamos por ciertos procesos similares, por lo que se me ocurrió darle forma de libro y agregar reflexiones y ejercicios terapéuticos y de autogestión emocional. Los otros 3 -“Diamantes”, “Rotas”, y “El juego de las emociones de Uma”-, fueron pensados basándose en las historias que atiendo y buscando dejarle una “biblioteca” de recursos emocionales a mi hija para cuando sea más grande y, a las personas, que encuentren en estos libros, escrito en palabras, el propio sentir descarnado y sin filtro de las emociones que abordo en cada uno de ellos y luego, ofrecerles dinámicas, reflexiones, ejercicios para que encuentren en ellos formas de transitar el campo emocional sin tanto dolor y con valentía.

—Si pudieras resumir en una palabra el espíritu de cada uno de tus libros, ¿cuáles serían?

- Despierta: Integridad

- Diamantes: Osadía

- Rotas: Coraje

- El juego de las emociones de Uma: Autenticidad

—Tu último libro, “El juego de las emociones de Uma”, transita los paisajes de la infancia con todas sus gamas de colores, ¿cuál o cuáles fueron los disparadores de esta historia?

—Mi hija, a los 8 años, comenzó a transitar por un tiempo la conocida “Crisis de ansiedad y angustia”. Yo me opuse a que esté medicada siendo tan pequeña, y desde mi saber en el campo emocional de los adultos, junto a una gran observación sobre ella y sus crisis, se me ocurrió trabajar juntas para buscar soluciones a su sentir. Buscamos opciones en el juego infantil, en la creatividad, desarrollando distintos escenarios, armando una rutina de ejercicios y, sobre todo, busqué acercarla a la autogestión emocional. Así fue que se me ocurrió compartir cada ejercicio que funcionó en ella en este cuento, que no solo tiene el fin de que los niños empiecen a desarrollar desde pequeña edad sus propias respuestas emocionales ante cierta situaciones, sino que es un libro que pide gran compromiso de los adultos que acompañan al niño, y esa compañía, con el estar, el hablar su idioma, mejorar la calidad del vínculo, validar sus emociones, respetarlos y comunicarse con ellos, es lo que hace casi la mayor magia del trabajo de fortalecimiento emocional.

—Y justamente, a partir de tus propias vivencias decidiste contar desde el juego y desde las imágenes. Explicanos cómo fue el proceso de elegir esas duplas emocionales sobre las que querías hablar.

—Busqué las que a su edad son dentro de todo fáciles de interpretar, como decimos los adultos: de “etiquetar”. Son parte de las emociones primarias y la dupla fue pensada para dejarles el mensaje de que no son ni buenas ni malas, simplemente son y cada una es mensajera de un sentir, una acción a llevar a cabo y una particular respuesta emocional. También al ponerlas en duplas, cuando ellos/as sientan, por ejemplo, tristeza además de procesarla en todo su ser, sepan que pueden aprender a transportarla en alegría, ir de la ansiedad a la calma. Es decir, que conozcan cuál es la emoción que se necesita para equilibrar una con otra.

—Las semillas del libro fueron plantadas, ¿creés que tus palabras ya comenzaron a germinar y son brotes en los lectores?

—Sorprendentemente sí. Como comenté, yo me dedico a adultos no a infanto, y este libro que se publicó en abril del 2024 ya se está imprimiendo la segunda edición. Lo han comprado mucho abuelas y abuelos para compartirlo con sus nietos, en colegios para abordar ciertas emociones en el aula ya que también hay un capítulo sobre el bullying. Y muchas madres me compartieron que sus hijos o hijas mientras que se les leía el cuento ya comenzaban a incorporar los ejercicios sugeridos, o que empezaban a identificar sus propias emociones, tenían armados sectores en su cuarto como se encuentran en algunos capítulos. Incluso los que son más grandes, según cómo se sentían, buscaban en la biblioteca el libro y se encerraban en su cuarto a leer exclusivamente el capítulo que contiene la emoción que estaban sintiendo en ese día o ese tiempo. También compartió nota de Revista junto a Unicef en el día internacional contra el Bullying de 2024.

—¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

—Tengo dos libros más en camino, uno para adultos sobre la depresión, y otro para infanto, más expansivo aún, con un viaje al campo emocional que sea para ellos y para sus padres o tutores también, digamos que será un libro revelador en muchos aspectos.

—Para terminar, te invitamos a elegir la textura que represente a tu libro “Las emociones de Uma”.

—La textura sería cálida, pomposa, con colores desde pasteles a fuertes, con ganas de descubrirla y sentirla, y con distintos aromas que vayan cambiando según cada paso de la mano o de los pies sobre ella.

Norma fernandez

25/03/2020 a 09:39

Excelente !!!!!!!