Literatura

Las novedades de agosto en Del Fondo Editorial

Novela Histórica

Luis Carranza Torres escribió una novela con el cruce de los Andes como paisaje y San Martín como uno de los personajes principales.

“Vientos de libertad” narra la historia de Sebastiana, una mujer chilena traicionada y en la miseria, que recibe una propuesta tentadora: obtener un secreto vital tras la cordillera. Su camino se cruza con el de un general con un desafío por cumplir: cruzar los Andes. Sin embargo, la imprevista relación con un oficial de granaderos trastocará sus planes, un oficial que precisamente debe mantener los secretos de su jefe a salvo de los espías realistas.

Novela contemporánea

Carla Diciano nos tienta con un nuevo desafío: “Hasta la próxima estación”.

¿Y si el mayor acto de amor fuera salvarte a ti misma?

Emma experimenta la aventura de que alguien irrumpa en su mundo con una intensidad que desarma sus silencios, le recuerda lo que se siente volver a temblar. Hay estaciones a las que solo se llega cuando se deja de tener miedo a sentir.

Clásicos de la literatura

“Shirley “de Charlotte Brontë. Es una obra fascinante, aunque a menudo queda a la sombra de su novela más famosa, Jane Eyre.

En plena Inglaterra industrial del siglo XIX, en medio del estruendo de telares y las tensiones obreras, “Shirley” nos introduce en un mundo donde el cambio social y la pasión se entrelazan con fuerza. Entre conflictos laborales, dilemas morales y amores cruzados, “Shirley” revela un retrato vibrante de mujeres que buscan su lugar en un mundo dominado por hombres.

El período de escritura de esta novela fue uno de los más devastadores en la vida de Charlotte Brontë; mientras escribía esta historia mueren su hermano Branwell y sus dos hermanas, Emily y Anne. Este inmenso dolor se filtra en la novela, que explora temas como la pérdida, el duelo y la búsqueda de consuelo y propósito en medio de la adversidad.

“Entre Actos” de Virginia Woolf es la última novela de la autora, donde teje una reflexión magistral sobre el tiempo, la identidad y la fragilidad de la civilización. Ambientada en una tranquila casa de campo inglesa en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la historia gira en torno a una representación teatral anual en la finca de la familia Oliver.

Los asistentes —una mezcla de aristócratas, artistas y campesinos— se ven reflejados en el espectáculo, en un juego de espejos entre la vida y el arte.

Clásicos infantiles

En “Cinco niños y eso”, Edith Nesbit nos invita a una aventura mágica e inolvidable. Cuando los hermanos Cyril, Anthea, Robert, Jane y el pequeño Corderito se mudan al campo, descubren a una extraña criatura escondida en un arenal: un Psamid, un hada de arena milenaria con el poder de conceder un deseo diario.

Con un estilo ingenioso, lleno de humor y encanto, Nesbit combina lo cotidiano con lo fantástico, mostrando el valor de la familia, la imaginación y el crecimiento personal.

Clásicos nacionales

“Don Segundo Sombra” de Ricardo Güiraldes es una obra fundamental de la literatura argentina que captura el espíritu indomable de la vida gauchesca. Narrada por un joven huérfano que busca su lugar en el mundo, la novela relata su iniciación en el campo, guiado por la figura mítica de don Segundo, un gaucho sabio, silencioso y valiente.

Clásicos de economía

“La teoría de los sentimientos morales” de Adam Smith es uno de los pilares fundamentales del pensamiento filosófico y económico moderno, que invita a reflexionar sobre las fuerzas invisibles que moldean tanto la moralidad como la economía. Smith explora la naturaleza humana a través de la empatía y la justicia. Propone que los sentimientos morales, como la simpatía y el deseo de aprobación, son la base de nuestras acciones éticas.

Esoterismo

Adivinación con cartas, del profesor P. R. S. Foli, es una guía clásica y fascinante para adentrarse en el arte antiguo de la cartomancia. Con un enfoque claro y práctico, esta obra revela los misterios de cómo leer el destino en una simple baraja de cartas. El lector aprenderá a interpretar el pasado, presente y futuro con una precisión sorprendente.

Más que un manual, es una ventana al poder simbólico de las cartas como herramienta de autoconocimiento, guía espiritual y reflexión personal.

Clásicos en inglés

“El viento en los sauces” de Kenneth Grahame. En las idílicas orillas del río Támesis, el tranquilo Topo vive en armonía con la aventurera Rata de agua, el gruñón pero amable Tejón y el excéntrico e impulsivo Sapo. Sin embargo, cuando el imprudente comportamiento de Sapo los mete en serios problemas, una emocionante aventura espera a los animales, ociosos habitantes de la orilla del río, llevándolos a los Bosques Salvajes y más allá.

(Fuente: Andrea Vázquez – Prensa)

Historias Reflejadas

“Deseos”

Deseos

Miro por la ventana y espero. El tiempo se alarga detrás de los vidrios y crece en líneas rectas. Las hojas cambian de forma y bailan en círculos. Afuera, todo gira. Un manto rayado cubre las palabras, igual que adentro. Las paredes grises se prolongan sobre mi piel, también gris, como si los colores no fueran posibles, como un mandato. Me siento encerrado en un reflejo de rayas sin respuestas.

Bostezo. Un deseo de color se escapa de mi boca y se pega en la punta de mis dedos. Lo miro. Me mira. Lo suelto. Y vuela para atravesar la dureza de los vidrios. Vuela para que las rayas desaparezcan. Algo cambia adentro y afuera. Mi piel cambia sobre las paredes grises y deja huellas.

Espero, como un deseo, que la vida se tiña de colores y vuelva a entrar por mi ventana, sin rayas.

Andrea Viveca Sanz

Se reflejan en esta historia los siguientes libros: “Espero”, de Perla Suez con ilustraciones de Natalia Colombo; “Gris”, de Silvi Hei; “El pueblo que no quería ser gris”, de Beatriz Doumerc con ilustraciones de Ayax Barnes; y “Dentro de una cebra”, de Micaela Chirif con ilustraciones de Renato Moriconi.

Textos para escuchar

Amigos por el viento – Liliana Bodoc

Julieta Díaz lee el cuento Amigos por el viento, de Liliana Bodoc.

A veces, la vida se comporta como un viento: desordena y arrasa. Algo susurra pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta lo que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojo con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado, pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve mas rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresara la calma.Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que, adentro y adentro, algo quedara en su sitio.

– Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece?

– Me parece bien – mentí.Mamá dejó de pulir la bandeja, y me miró:

– No me lo estás deciendo muy convencida…

– Yo no tengo que estar convencida.

– ¿Y eso que significa? – preguntó la mujer que más preguntas me hizo en mi vida.Me vi obligada a levantar los ojos del libro:

– Significa que es tu cumpleaños, y no el mío – respondí.

La gata salió de su canasto, y fue a enredarse entre las piernas de mamá.

Que mamá tuviera novio era casi insoportable. Pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez, un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte.– Se van a entender bien – dijo mamá -. Juanjo tiene tu edad.

La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena.

Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros. Y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. “Se me acaba de romper una copa”, inventaba mamá, que, con tal de ocultarme su tristeza, era capaz de esas y otras asombrozas hechicerías.Ya no había huellas de viento ni de llantos. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar.

Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta, porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas. Algo que yo no pude conseguir.– Me voy a arreglar un poco – dijo mamá mirándose las manos. – Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre.

– ¿Qué te vas a poner? – le pregunté en un supremo esfuerzo de amor.

– El vestido azul.Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto. Y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba.

Seguramente, ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas. Y los pedacitos de merengue quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con tal de desmerecer a mi gata.

Pude verlo por mi casa transitando con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, aún más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar, hacen ruidos: frenadas de autos, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras y explosiones.– ¡Mamá! – grité pegada a la puerta del baño.

– ¿Qué pasa? – me respondió desde la ducha.

– ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos?El agua caía apenas tibia, mamá intentaba comprender mi pregunta, la gata dormía y yo esperaba.

– ¿Palabras que parecen ruidos? – repitió.

– Sí. – Y aclaré -: Plum, Plaf, Ugg…¡Ring!

– Por favor – dijo mamá -, están llamando.

No tuve más remedio que abrir la puerta.

– ¡Hola! – dijeron las rosas que traía Ricardo.

– ¡Hola! – dijo Ricardo asomado detrás de las rosas.Yo mira a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto.

Enseguida, apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. Y el azul les quedaba muy bien a sus cejas espesas.– Podrían ir a escuchar música a tu habitación – sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados.

Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin dudas, ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad. Y yo dormiría en el canasto, junto a la gata.

No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo, y decidí que también él debía sufrir. Entonces, busqué una espina y la puse entre signos de preguntas:– ¿Cuánto hace que se murió tu mamá?

Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo.

– Cuatro años – contestó.

Pero mi rabia no se conformó con eso:

– ¿Y cómo fue? – volví a preguntar.

Esta vez, entrecerró los ojos.

Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada.– Fue… fue como un viento – dijo.

Agaché la cabeza, y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento, ¿sería el mismo que pasó por mi vida?

– ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? – pregunté.

– Sí, es ese.

– ¿Y también susurra…?

– Mi viento susurraba – dijo Juanjo -. Pero no entendí lo que decía.

– Yo tampoco entendí. – Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza.Pasó un silencio.

– Un viento tan fuerte que movió los edificios – dijo él -. Y éso que los edificios tienen raíces…

Pasó una respiración.

– A mí se me ensuciaron los ojos – dije.

Pasaron dos.

– A mí también.

– ¿Tu papá cerró las ventanas? – pregunté.

– Sí.

– Mi mamá también.

– ¿Por qué lo habrán hecho? – Juanjo parecía asustado.

– Debe de haber sido para que algo quedara en su sitio.A veces, la vida se comporta como el viento: desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra; hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas.

– Si querés vamos a comer cocadas – le dije.

Porque Juanjo y yo teníamos un viento en común. Y quizá ya era tiempo de abrir las ventanas.

(Audio extraído del programa Calibroscopio del Canal Pakapaka)

Literatura

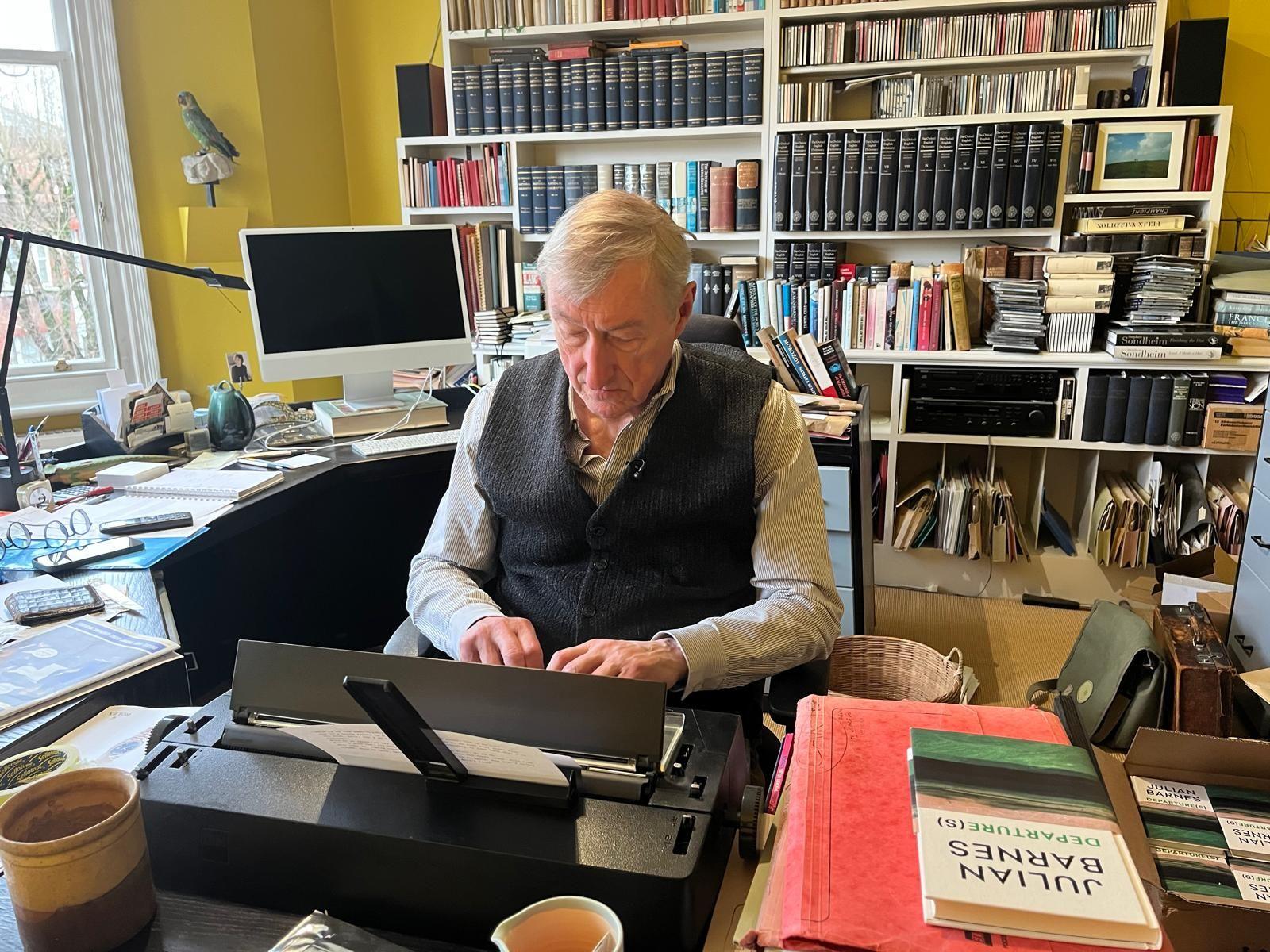

“Ya toqué todas mis melodías”: el británico Julian Barnes anunció su último libro

El escritor británico Julian Barnes, una de las figuras centrales de la literatura contemporánea en lengua inglesa, confirmó que “Departure(s)”, su próxima novela, será el último libro de su carrera. A punto de cumplir 80 años, el autor sostuvo que siente haber agotado su repertorio creativo: “Tengo la sensación de que ya toqué todas mis melodías”, afirmó en una entrevista con The Telegraph.

Barnes explicó que el criterio para dejar de escribir no debería ser la posibilidad de seguir publicando, sino la convicción íntima de haber dicho todo lo que se tenía para decir. “No debería escribir un libro solo porque vaya a ser publicado. Hay que continuar hasta haberlo expresado todo, y yo llegué a ese punto”, señaló. Sin embargo, aclaró que no abandonará por completo la escritura: continuará con el periodismo cultural, reseñas y colaboraciones, una actividad que antecede a su trayectoria como novelista.

“Departure(s)” se presenta como una obra híbrida, a medio camino entre el ensayo, el memoir y la ficción. El libro gira en torno al papel del propio Barnes como intermediario entre dos amigos, Stephen y Jean —cuyas identidades permanecen anonimizadas—, que fueron amantes y luego se separaron. La historia retoma muchos de los temas que atraviesan su obra: la memoria y sus fisuras, el amor y la amistad, el paso del tiempo, el envejecimiento y la muerte.

El anuncio llega en un contexto vital particular. Barnes convive desde hace seis años con un tipo raro de cáncer de sangre, controlado mediante quimioterapia oral diaria. “Por ahora, es un empate”, dijo sobre su enfermedad, que —según explicó— contribuye a un debilitamiento progresivo del cuerpo, aunque ya forma parte de su rutina.

Viudo desde 2008, cuando murió su esposa y agente literaria Pat Kavanagh a causa de un tumor cerebral, el autor reveló recientemente que se volvió a casar en secreto en agosto pasado con Rachel Cugnoni, editora y compañera desde hace ocho años, a quien conoce desde hace casi tres décadas.

Con una carrera de 45 años, Barnes publicó 15 novelas y 10 libros de no ficción. Debutó en 1980 con “Metroland”, pero alcanzó el reconocimiento internacional con “Flaubert’s Parrot” (1984). Tras varias nominaciones, obtuvo el Booker Prize en 2011 por “The Sense of an Ending”. También escribe novela policial bajo el seudónimo Dan Kavanagh.

Lejos del dramatismo, Barnes evaluó su trayectoria con gratitud: “He tenido una vida afortunada. Si a los 30 me hubieran dicho que escribiría tantos libros que a tanta gente le gustaría leer, me habría parecido increíble”. Sobre la muerte, concluyó con sobriedad: ya no la teme como antes, aunque reconoce que el final siempre es una incógnita.

(Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Debe estar conectado para enviar un comentario.