Artes Visuales

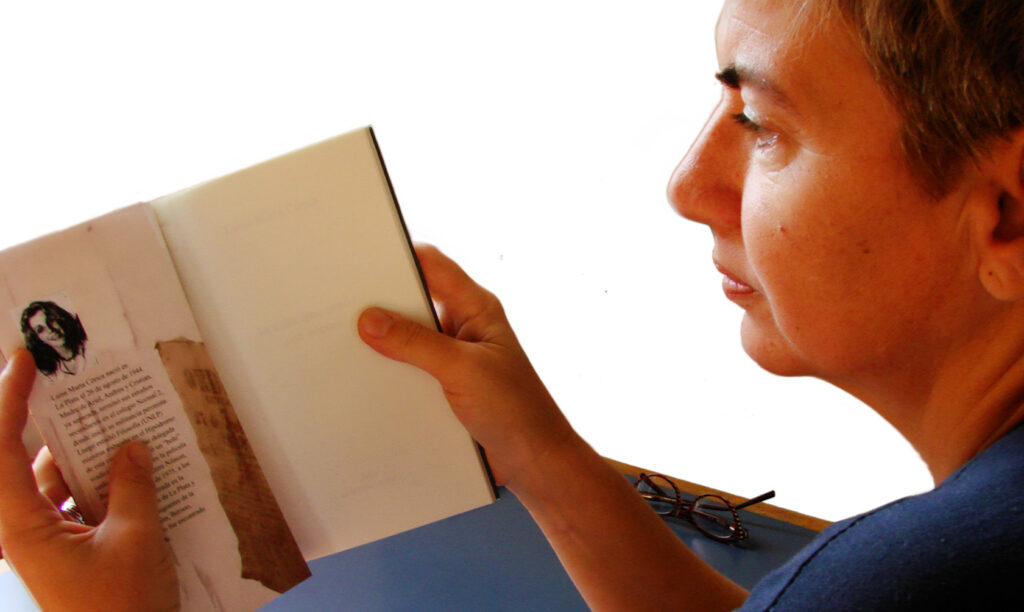

Andrea Suárez Córica: “Mi práctica artística está ligada a mirar con todos los sentidos”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Todo se transforma, las calles se ensanchan en los pasillos de la memoria, son senderos nuevos, territorios escondidos, universos invisibles, palabras que mutan sobre la superficie de una hoja, voces texturadas, sonidos que nos habitan en el espacio cotidiano.

A veces, sólo basta mirar. Detenerse en el instante, retenerlo entre las pestañas, palpar sus formas, oler sus límites, percibir los fragmentos que descansan sobre las baldosas, degustar sus texturas. Sólo para preservarlos en los pasillos de la memoria, sólo para que logren transformarse en el interior de los ojos que aún no han visto la eternidad del instante.

Andrea Suárez Córica es artista visual y naturalista autodidacta. El espacio urbano es el territorio donde su arte logra transformar los pequeños retazos de cada día en verdaderos tesoros que atraviesan sus obras.

En diálogo virtual con ContArte Cultura invita a recorrer las calles, a sumergirse en el paisaje arbóreo y a detenerse para mirar más allá de lo evidente.

—¿En qué ramificaciones de tu vida descubriste tu vocación por el arte?

—Durante muchos años llevé a cabo una serie de actividades que no sabía que tenían que ver con el mundo del arte, esto es, recolectaba objetos que encontraba en la calle y formaba colecciones. No cualquier objeto, sino aquellos rotos, desgastados, incompletos, de algún modo con cierta orfandad e intemperie. Y, claro, también inutilidad. Incluso, dentro de ese universo, tenía una predilección especial por los metales oxidados, descubrí esa poética del óxido y de lo que hace el paso del tiempo con las cosas. Hasta que realicé un seminario con Roger Colom, artista y curador, en La Fabriquera y todo cambió. Su mirada sobre ese corpus, la basura, el detritus o “lo que queda”, como prefiero llamarlo, como materia del arte contemporáneo y la inscripción del mismo en un circuito por fuera de mi casa y dentro de los espacios de arte, me posibilitó descubrirme o, mejor dicho, reconocerme como artista. Su propuesta para realizar mi primera muestra y mi aceptación para involucrarme en eso, me fundó como artista visual.

—¿Cuál es la importancia de la observación para un artista visual? ¿Creés que es posible “mirar” con todos los sentidos?

—Diría que mi práctica artística está ligada a mirar con todos los sentidos desde el mismo momento en que mis trabajos tienen mucho que ver con lo urbano, con las recolecciones, los recorridos por la ciudad. La presencia del cuerpo implicado en sus ritmos, direcciones, sensaciones, cambios de velocidad. Y cuando hablo de recolección, no me refiero solo a lo material, sino a la recolección de ideas, pensamientos, incipientes poemas, imágenes. Me gusta llamarme espigadora urbana, en homenaje a Agnés Varda. Mi amiga Leonor Arnao, artista plástica, me recomendó sus películas, en especial, Los espigadores y la espigadora. Antes de Varda me consideraba ciruja, que en definitiva es lo mismo, es ir detrás de los restos.

—Si la memoria fuera un baúl donde pudieras guardar tus tesoros, ¿qué objetos, espacios, territorios o sensaciones formarían parte de esa colección imaginaria?

—La memoria es una construcción y por lo tanto está en permanente movimiento. Esos tesoros, por ende, cambian, se transforman. Pero dentro de esas variaciones, guardo mi infancia junto a mi madre, mi infancia ya sin ella, pero con abuelos, mis vagabundeos con mis hermanos y la bandita del barrio por el centro de la ciudad, luego, con mis hijos, esos paseos donde descubríamos el barrio, sus casas, sus jardines, los perros, en definitiva, donde ejercíamos el bautismo pagano de nuestro propio universo. También atesoro mi colección de cuadernos y libretas y el herbario con unas 1000 hojas de árboles.

—¿Cuáles son los materiales con los que trabajás habitualmente? ¿Qué elementos del espacio urbano se convierten en disparadores de tus obras?

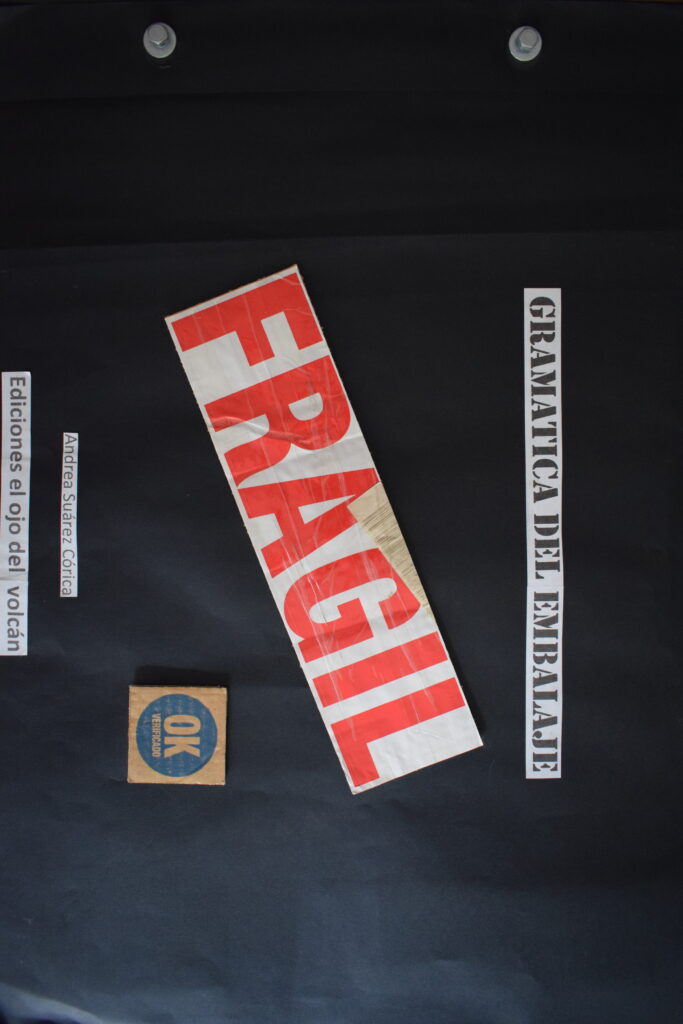

—Se me hace difícil poder describir todos mis procesos de producción y los materiales que llaman mi atención, por su gran diversidad. Mis intereses son múltiples, me dejo llevar por lo que me atrae, sin prejuicios sobre qué tipo de artista soy. Tengo cuadernos donde voy anotando los proyectos que van surgiendo: con las colecciones de hojas de árboles, de aerosoles aplastados o de patas de madera de muebles viejos. También reflexiono sobre mí hacer, me interesa conceptualizar sobre las prácticas, su devenir, sus cruces. Escribir manifiestos como “Los siete pecados de un artista” “O decir después en el arte es el suicidio de la oportunidad (kairós)”. Escribo poesía, he publicado Alas del alma (1993) e Imágenes rotas (1994). Realizo inventarios de las cosas que encuentro, desplegando ahí una maquinaria administrativa. Construyo cuadernos de artista como La gramática del embalaje, de 50 por 70 cm, y con 490 íconos de cartón pegados, es decir, enorme, y también El libro rojo del peronismo, de tamaño estándar, con una temática bien específica, el peronismo. Libro que después se publicó en formato fanzine, a pedido del público. Los dos libros tienen la técnica del collage, del “busco, recorto y pego” de la escuela primaria. Organizo archivos que luego devienen obras o performances como La niña y el archivo (2019). Realizo instalaciones, como Modos de nombrar y no nombrar (2016), trabajo vinculado a la memoria de nuestro pasado reciente y al lenguaje. Colecciono relatos oníricos desde 1987, sobre mis propios sueños. De hecho, en 1996 publiqué el libro Atravesando la noche, 79 sueños y testimonio acerca del genocidio. Volviendo a la pregunta, pienso que la ciudad es generosa conmigo, tenemos un muy buen diálogo cotidiano. Transitarla es para mí una fiesta, mantengo una especie de atención visual flotante que me permite mantener renovado el asombro propio de la niñez.

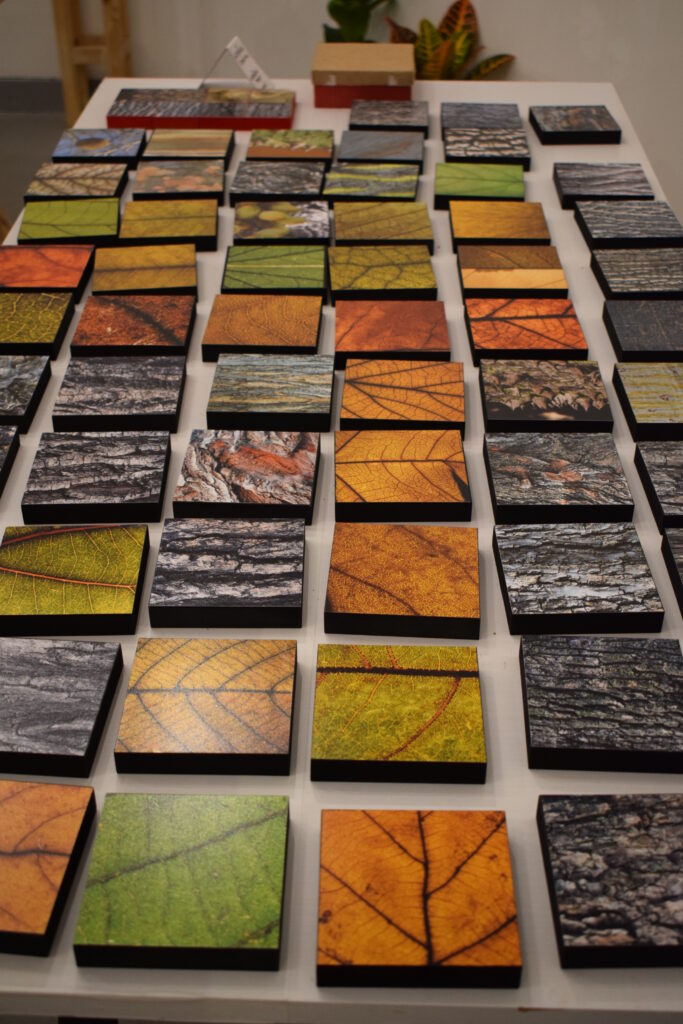

—¿En qué consiste el Proyecto Arbórea?

—Es una investigación poética sobre los árboles de la ciudad. Es descubrir la ciudad desde sus árboles, en una mirada que cruza arte, ciencia y ambientalismo. Propone el goce estético de su contemplación, el conocimiento de los ejemplares desde la botánica y su importancia para la vida, para la ciudad, el ambiente y los seres vivos. Empezó en 2008 junto a mi hijo Juan Manuel de siete años, en ese entonces lo llamamos Bosque Ambulante porque llevaba a las escuelas una valija con frutos, hojas y fotografías. Luego, se sumaron mapeos, registros fotográficos en diversas escalas, los herbarios y carpotecas más sistematizados, cuadernos de artista, “cuadros de apoyo” para las muestras en espacios de arte y también las caminatas, observando los árboles de las veredas, que son los que más me interesan en tanto son los que vemos a diario, los que tenemos a mano en nuestro andar cotidiano. Se trata de entrenar la mirada, entrando en el detalle de cada ejemplar para luego llegar al nombre de la especie. Creo que cuanto más conocemos, mejor podemos cuidar nuestro patrimonio vivo. De hecho, el Proyecto Arbórea integra el Foro en Defensa del Árbol de La Plata, que se propone visibilizar el arbolado público, su importancia y su preservación. Y además, acaba de ser declarado de interés municipal por unanimidad. Enorme alegría.

—Contanos acerca de la muestra “El abrazo de los objetos, ejercicios de memoria”, que se puede visitar en el Centro de Arte de la UNLP.

—La muestra indaga, por un lado, en la poética de los objetos (libros, ropa, adornos, discos, fotos) que pertenecían a mi madre, Luisa Marta Córica -víctima del Genocidio en 1975-, y por otro, en la posibilidad del arte de aportar a la construcción de la memoria de nuestro pasado reciente. Se pregunta por el tipo de sentidos a los que abre, si posibilitan o clausuran la reflexión sobre el Genocidio. Sabemos que las políticas en torno a la memoria generan determinadas condiciones de posibilidad en cada contexto. Lo que se puede decir, lo que se debe callar, lo que se puede o no nombrar. El Nunca Más, por ejemplo, constituyó un gran aporte en su momento, pero la memoria que aporta está vinculada principalmente a lo que nos hicieron, al horror de la tortura, de los centros clandestinos de detención, a los operativos de los grupos de tarea. Su lectura es insoportable. Uno espera cerrar el libro definitivamente. Esta muestra, si bien nos está hablando de una ausencia, la de Luisa, nos habla principalmente de una vida, de sus sueños y su lucha, sus gustos e intereses, alegrías y tristezas. Del amor, de los hijos y de la militancia. Humaniza la cifra 30.000. Le pone nombre, rostro, identidad política, un modo concreto de habitar este mundo. En este sentido, los objetos operan como poleas de transmisión entre las distintas generaciones, la de los compañeros de Luisa, sus hijos y sus nietos. Contrario a lo que impuso el Proceso de Reorganización Nacional, como el aislamiento, la muerte, el silencio, la diáspora, esta muestra nos permite juntarnos, ejercer la palabra y el disenso y construir de manera colectiva nuestra historia reciente.

—¿En qué nuevos proyectos estás trabajando por estos días?

—La pandemia trastocó cualquier plan que tuvimos pero, a su vez, permitió que afloraran cosas quizá impensadas. El año pasado, en condiciones similares, fui haciendo un libro de artista que se llama Carne. Contiene imágenes y textos sobre artistas y escritores que influyen en mi trabajo, como Marcel Duchamp, Edgardo Vigo, Agnés Varda, Mark Dion, Joseph Cornell, Guillermo Hudson y también reflexiones y digresiones en torno a mi propia producción. La incertidumbre hoy por hoy continúa, al igual que el confinamiento, así que ese es el marco desde donde pensar y producir. La virtualidad gana terreno y repliega los cuerpos. Todas las expediciones urbanas quedaron en suspenso, por lo que me gustaría poder organizar un taller para transmitir el “método Arbórea”, si es que podemos llamarlo así, en todo caso un método inacabado en permanente construcción y transformación. También estoy con un proyecto editorial, trabajando con una ilustradora platense de lujo, pero no quiero adelantar mucho sobre esto. Y, además, estoy con la re-edición de Atravesando la noche, un libro fundante de mi propia existencia y que jamás ha perdido su vigencia en estos 25 años, que es permanentemente solicitado. Respecto a las caminatas, tal vez organice recorridos personalizados que podrían ser una buena opción tanto para evitar aglomeraciones como para no extrañar el caminar y conversar con otros por los distintos barrios de la ciudad.

Artes Plásticas

El Malba presentó su programa de exposiciones para el año de su 25 aniversario

En el año de su 25° aniversario, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció su programa de exposiciones para 2026, que incluirá una nueva puesta de su colección permanente y una nutrida agenda de muestras temporarias con artistas de relevancia nacional e internacional.

Como eje central de los festejos, el museo presentará la “Colección Aniversario”, una reorganización de su acervo en distintas etapas que ocupará dos salas y reunirá obras clave de las colecciones Malba y Costantini. El recorrido incorporará además piezas nunca antes exhibidas en el país, provenientes de la ex colección Daros Latinamerica, recientemente adquirida.

El programa se completa con exposiciones realizadas en colaboración con instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos, que proponen diálogos entre problemáticas contemporáneas y la dimensión histórica del arte latinoamericano.

Las actividades conmemorativas tendrán su punto culminante el 17 de septiembre, con una gala internacional que dará inicio a la semana de celebraciones por los 25 años del museo.

Principales exposiciones

El calendario comenzará en febrero con “Olga de Amaral. Cuerpo textil” (27 de febrero al 11 de mayo), curada por María Amalia García y Marie Perennès. En marzo se inaugurará “Fernanda Laguna. Mi corazón es un imán” (13 de marzo al 22 de junio), organizada junto al Museo Reina Sofía, y “Metamorfo. Dualidad y transformación en la Colección Malba–Costantini”, en Malba Puertos.

Desde mayo se podrá visitar la nueva exposición permanente “Colección Aniversario”, curada por el equipo del museo bajo la coordinación de Rodrigo Moura.

En junio llegarán “Dan Flavin” (12 de junio al 26 de agosto), organizada por la Dia Art Foundation, y “Abel Rodríguez (Mogage Guihu): El árbol de la vida y la abundancia”, en colaboración con el MASP de San Pablo. En julio se sumará una muestra de Vivian Suter.

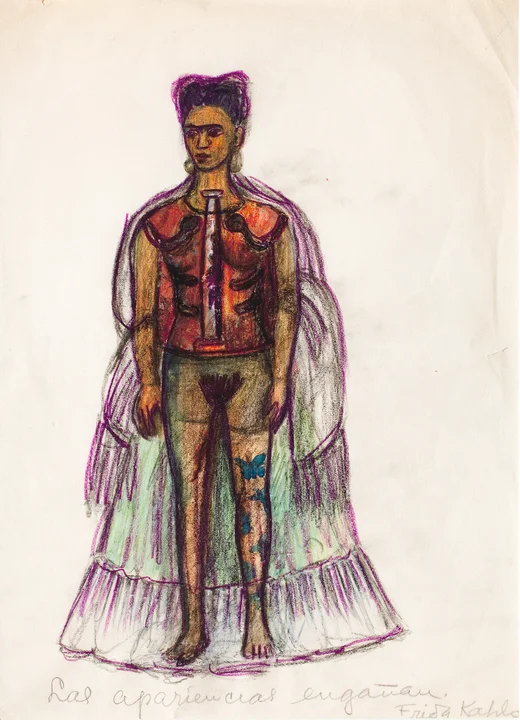

El segundo tramo del año estará marcado por dos exposiciones destacadas: una “Colección Aniversario” de carácter temporario (18 de septiembre de 2026 al 8 de febrero de 2027) y “Viva Frida”, organizada por el Museo Frida Kahlo de México, que se exhibirá del 18 de septiembre de 2026 al 14 de marzo de 2027.

Con este programa, Malba apuesta a consolidar su rol como institución de referencia en el arte latinoamericano, combinando patrimonio, investigación curatorial y proyección internacional.

Artes Plásticas

La Casa Nacional del Bicentenario difundió sus actividades de enero

Exposiciones

MAGGIE ATIENZA LARSSON. OBRAS 1988-2008

Un conjunto de pinturas, objetos y collages que nos introducen en un espacio ambiguo entre la fragilidad y la resistencia, y que funcionan como pequeños santuarios del paso del tiempo. Objetos de la vida diaria de la artista —fragmentos de materiales diversos— se resignifican, transformándose en archivos afectivos que laten entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada pieza funciona como una puerta hacia un recuerdo vívido, un sentimiento nunca compartido o una experiencia difusa del pasado.

Hasta el 15 de marzo de 2026.

La fuerza domesticadora de lo pequeño

Una exposición inspirada en el hexagrama 9 del I Ching, que reúne trabajos de Lucía Bouzada, Guadalupe Fernández, Luis Giménez, Alfredo Larrosa, Héctor Meana, Juan Montes de Oca y Silvia Sánchez, artistas contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires cuya obra se desarrolla en un formato íntimo y cercano.

Hasta el 8 de marzo de 2026.

GENERACIÓN BETA: al otro lado del océano

Una serie de 20 video-entrevistas de la artista Franzi Kreis que forman parte del proyecto «Generation Beta», una exposición compuesta por fotografías y QRs, a través de la cual el público se sumerge en las profundidades de la historia de una vida en cuestión de segundos.

Hasta el 28 de febrero de 2026.

Conocernos es un arte. Una década de expresión sin barreras

Diez años del proyecto arteASDRA

arteASDRA se fue construyendo de manera colectiva, sostenida y profundamente comprometida con la inclusión. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa para abrir un espacio de creación artística se transformó, con el tiempo, en una comunidad en la que niños, niñas y adolescentes con y sin síndrome de Down encuentran un lugar para explorar, expresarse y vincularse a través del arte. A una década de su nacimiento, esta exposición se propone volver visible este recorrido no sólo como una manera de homenajear el esfuerzo de quienes lo sostuvieron, sino también de reafirmar la necesidad y la potencia de estos ámbitos en el presente.

Hasta el 1 de marzo de 2026.

GUSTAVO BRUNO. Implícito

Una serie de treinta imágenes que dan cuenta de una experiencia estética en clave baja y color. Un relato visual personal en el que la intención singulariza la imagen en lo banal, en la utilización de diferentes categorías estéticas, en la dinámica y las tensiones.

Hasta el 22 de febrero.

CARLA BERETTA. Fui al río y lo sentí cerca de mí…

Una serie de acrílicos en papel de seda y textiles e instalaciones de la artista rosarina.

Sobre su producción, Carla dice: “Trabajo a partir de mis propias experiencias: los desplazamientos cotidianos y los viajes, las relaciones personales y los vínculos afectivos, lo que veo y siento en la naturaleza y en la sociedad”.

Hasta el 22 de febrero.

La Casa Nacional del Bicentenario se encuentra en calle Riobamba al 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(Fuente: Prensa Casa Nacional del Bicentenario)

Artes Plásticas

Arteba confirmó sus fechas para el 2026, año de su 35 aniversario

La Fundación arteba confirmó las fechas de la próxima edición de su feria de arte contemporáneo, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el predio de La Rural. La cita contará además con jornadas de preinauguración previstas para el miércoles 4 y el jueves 5, destinadas a coleccionistas, invitados especiales y profesionales del sector.

La edición 2026 tendrá un carácter particular, ya que marcará los 35 años de trayectoria de arteba, una institución clave en la construcción y consolidación del mercado de arte argentino desde su creación en 1991, con una proyección sostenida a nivel regional e internacional.

A lo largo de más de tres décadas, arteba se consolidó como una plataforma central para la circulación de artistas, galerías y proyectos independientes, y como un espacio de articulación entre el sector privado, las instituciones públicas y el coleccionismo. La feria ha funcionado, además, como un motor para la adquisición de obras por parte de museos y colecciones —tanto locales como extranjeras— y como un ámbito de visibilidad para nuevas generaciones de artistas, en un ecosistema atravesado por transformaciones económicas, cambios en los modos de producción y nuevas formas de acceso al arte.

“La misión en estos 35 años fue mantener la fidelidad a nuestros objetivos sin perder de vista los constantes desafíos y necesidades del entorno. Entendemos que una institución cultural debe tener la capacidad de adaptarse y abrirse al diálogo”, señaló Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba. Y agregó: “arteba es un territorio de encuentro para todos los actores de la escena. Tomamos decisiones pensando en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro de una institución que, al igual que el arte, nunca deja de transformarse”.

El anuncio de arteba 2026 llega luego de una edición reciente que dejó señales alentadoras para el sector. Tras la feria realizada en 2025, el clima general estuvo marcado por ventas sostenidas, la incorporación de nuevos compradores y un renovado interés por el arte contemporáneo, incluso en un contexto económico adverso. Galerías de distintos perfiles reportaron operaciones que fueron desde valores accesibles hasta cifras más elevadas, mientras que varios compradores concretaron su primera adquisición.

Esa edición también evidenció una mayor diversidad de propuestas, con espacios dedicados tanto a artistas emergentes como a trayectorias ya consolidadas. A ello se sumó el impacto de los programas de premios y adquisiciones, que volvieron a funcionar como herramientas de estímulo para la producción artística y el coleccionismo, ampliando el alcance de la feria más allá del núcleo tradicional.

Desde la Fundación adelantaron que en los próximos meses se abrirá la convocatoria para galerías y sponsors interesados en participar de la edición 2026, que se proyecta como una instancia de continuidad y balance para uno de los eventos más relevantes del calendario cultural argentino.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso