Entrevistas

Estela Escudero: “Lo extraordinario de escribir es crear las piezas que faltan para armar el cuadro”

Por Andrea Viveca Sanz

Las circunstancias de la vida la llevaron a animarse y a sumergirse en las burbujeantes aguas de palabras que danzaban en su interior, para nadar entre historias que pronto emergieron desde las profundidades de su ser.

Estela Escudero cruza las puertas de la imaginación para jugar con las piezas de un gran rompecabezas, con las que logra dar vida a cada una de sus obras literarias.

Atenta al marco histórico y geográfico, se entrega al proceso creativo y abre sus sentidos para detectar los detalles que se revelan como una lluvia de palabras, capaces de componer la certeza de un poema, o la nitidez de una imagen narrada.

En diálogo con ContArte Cultura, la autora se mimetiza con cada uno de sus personajes y a través de ellos se deja ver, luminosa, con un sueño cumplido entre sus manos.

—Para presentarte, ¿cómo comenzaría el poema capaz de pintar con palabras a Estela Escudero?

—Es una pregunta extraña, y acaso la mejor manera de responderla sea elegir algunos versos con los que me identifico:

¿Cuándo la vida llega a ser tan complicada?

Años de mucho pensamiento y el tiempo que perdí,

y cada línea sobre mi rostro,

y cada línea sobre mi rostro,

es la prueba de que luché, y un día más viví.

(Cuando tus pies no tocan el suelo; canción)

Si te postran diez veces te levantas

Otras diez, otras cien, otras quinientas…

No han de ser tus caídas tan violentas

Ni tampoco, por ley, han de ser tantas.

(¡Avanti! – Sonetos medicinales; de Almafuerte)

Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos duden de ti,

pero también aceptas que tengan dudas.

Si puedes esperar y no cansarte de la espera;

o si, siendo engañado, no respondes con engaños,

(If de R.Kipling)

—¿Cuándo decidiste sumergirte en el mar de las letras para atreverte a nadar entre historias?

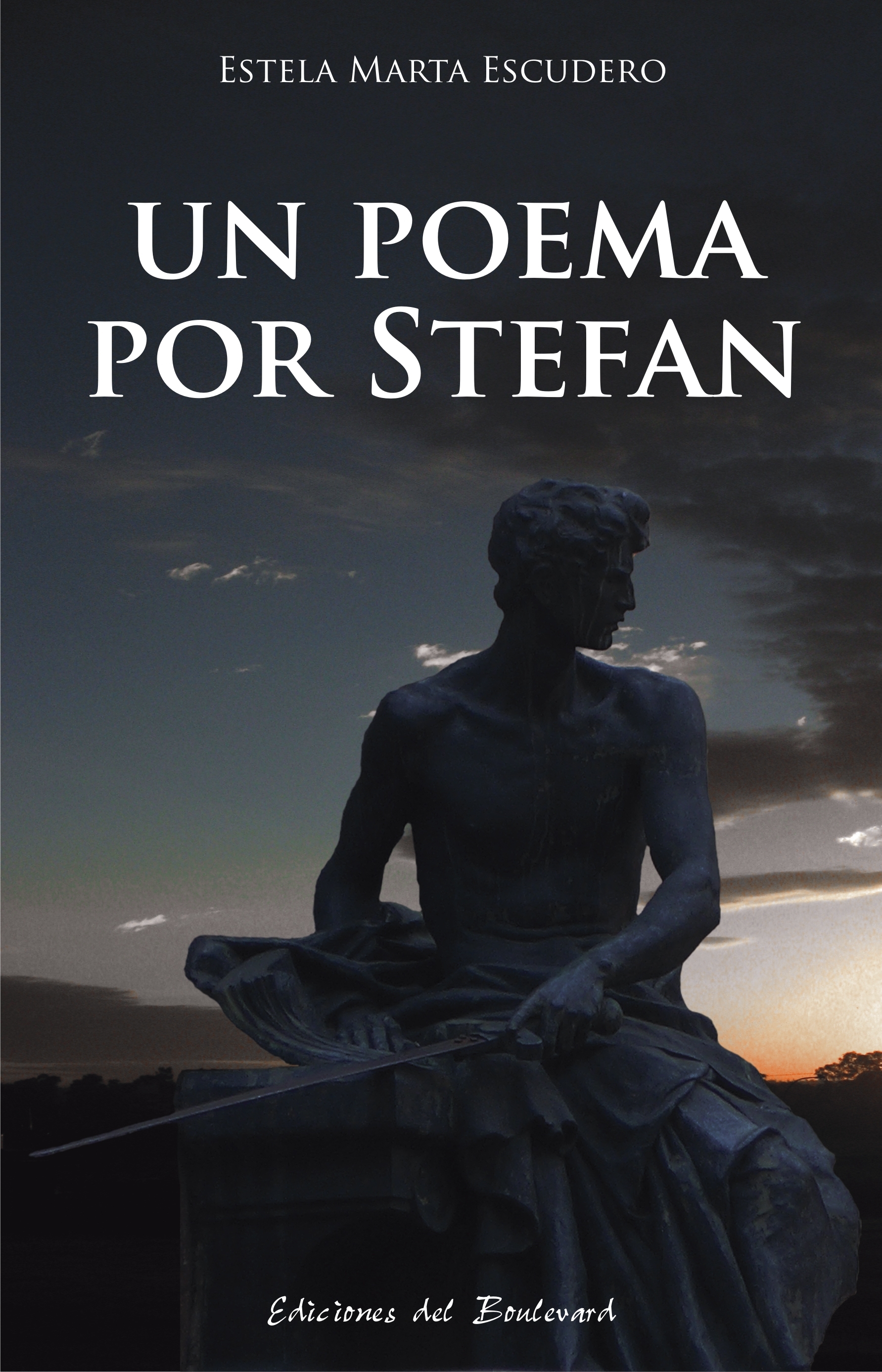

—Cuando la disminución de la vista me ahogó en un océano de páginas borrosas. Y no es chiste. Tengo muy presente cuando leer por la noche se tornó difícil -aún no usaba lentes- y entonces, al no poder leer una novela me dediqué a imaginarla. Así armé una historia en mi cabeza, y cómo me gustó, fui ampliando cada secuencia, busqué los datos, investigué cada duda que se presentaba. Una cosa lleva a la otra y el siguiente desafío fue: “¿Y si en lugar de imaginarla… la escribo?”. Eso hice. Pero era para mí. Sin embargo, al terminarla, me gustaba tanto que la quise compartir, deseaba verla en formato libro y que todos conocieran a Stefan. Un poema por Stefan, fue, a su manera, un portal. Descubrí que disfrutaba escribir. Sin duda, en un principio el sentimiento que provoca la decisión de escribir es de total insolencia. Uno osa meterse en un terreno habitado por eruditos. Es una audacia, pero también es un placer y, cuando perdí el pudor a exponerme y entendí que hacer aquello que me daba felicidad dependía sólo de mí, dejé de lado cualquier cuestionamiento y “me atreví a nadar entre historias”.

—¿Cómo dibujarías tu espacio creativo ideal?

—Sería una pintura a mitad de camino entre Picasso (onda El Guernica) y Jackson Pollock. Soy desordenada por naturaleza, aunque prefiero decir que tengo: “ el orden superior de una vasta convulsión”. Y con eso justifico mis pilas de papeles y apuntes y las migas de las galletitas en el teclado (hasta se me desordena el Word). No obstante, mi espacio creativo ideal tiene mapas, siempre escribo con mapas; tiene música, cada personaje, cada escena lleva su leitmotiv, y es una pata muy importante a la hora de crear porque me ayuda a rescatar el sentimiento que quiero transmitir y, sobre todo, me pone en clima. Tiene silencio, me cuesta escribir con invasión sonora de voces y ruidos. Y tiene soledad, por eso escribo de noche. Además, soy como el escultor que tapa la obra con una sábana y no deja a nadie entrar a su atelier.

“Sin duda, en un principio el sentimiento que provoca

la decisión de escribir es de total insolencia.

Uno osa meterse en un terreno habitado por eruditos”

—¿Cuáles son las fuentes de inspiración que disparan en vos el deseo de contar?

—Son diferentes según lo que vaya a escribir. La inspiración para una novela —que es un relato largo que permite trabajar sobre una línea de tiempo, secuencias, personalidades— es similar a los planteos de los juegos infantiles (al menos los de mi niñez) el famoso: … “y si decimos que vamos a… y que somos… y que estamos en…”. En ambas novelas, tanto Un Poema… como El Trono de las nubes, la inspiración no proviene de un solo hecho motivador, sino es la suma de detalles que se enlazan y adquieren voz de relato. La novela, planteada como una narración que permite extenderse, es el resultado de ordenar, con un relato, imágenes. Esas imágenes llegan muchas veces a consecuencia de ahondar en un tema, o lugar, y de repente tenés las primeras piezas del rompecabezas. Lo extraordinario de escribir es crear las piezas que faltan para armar el cuadro. Si de un cuento se trata, los disparadores son otros. A veces puede ser una frase y se elabora una narración en torno a ella. Algunos de mis cuentos han tenido su origen en propuestas interesantes, como un cuento donde la idea fue que dialogaran animales, objetos o intangibles. Así nació Entre Dones e Inexorables.

—Contanos el proceso creativo que dio lugar a tu novela “Un poema por Stefan”.

—Contanos el proceso creativo que dio lugar a tu novela “Un poema por Stefan”.

—Como decían en Shakespeare enamorado: es un misterio. Comenzó como una narración en mi mente y con argumento sencillo: la historia de un joven atado a sus obligaciones y responsabilidades y que, por amor a una chica, era capaz de dejarlo todo. Puesto así, de manera lineal, la historia derramaba para muchos lados y proponía un desafío: hacerla real, dar carnadura a cada situación y buscar la época y el marco adecuado. Época y marco son una pata importante de la novela, porque la personalidad de los personajes tiene que ver con la época y lugar donde transcurre. No puedo tomar a una jovencita victoriana y hacerla actuar como una chica siglo XXI. Las damas del 19 tenían sus cuitas y problemas que son diferentes a las del milenio. Piensen que Romeo y Julieta, en épocas de celulares, hubiese terminado de otra manera. Al desarrollar Un poema por Stefan, tuve que hallar una época donde los conflictos a plantear tuviesen sentido, y una geografía que resaltara algunas escenas, los escenarios se convierten también en protagonistas. El fin del siglo XIX tiene un enorme atractivo porque puedo usar los modos galantes todavía de moda, y, a la vez, adelantos que ya se enunciaban: electricidad, teléfonos, fotos. En esa novela, la historia da marco, y si bien el país lleva un nombre imaginario, todo el resto —ríos, ciudades— mantienen la denominación que tenían en esos años y es un anclaje de realismo. Mi premisa siempre es “¿pudo ocurrir una historia así?”. Es ficción, pero verosímil. Por ello fui muy cuidadosa con la reconstrucción histórica y datos puntuales: cuántos días demora un barco a vapor en recorrer tal distancia, el tipo de lapicera que usa el personaje, el tipo de armas, etc. El proceso creativo se convierte en un estado de ánimo. En esos momentos soy infinitamente más perceptiva, capto detalles que en circunstancias normales no me llamarían la atención. Y todo se transforma y encuentra su lugar dentro de la historia que estoy contando. Encuentro la palabra justa que define, la frase que condensa el sentimiento o la manera de encarar una escena para infundirle vida. Así, descubrí que Stefan iba a ser un poeta y sus versos debían ser parte de la historia; que el mariscal Orlov sería un rival, pero no un villano; que el personaje de Liza tenía que aportar aire y frescura a la historia; y que la melancolía habría de ser el rasgo que predominaba en Stefan. Todo es parte del proceso creativo porque creamos personalidades que llevan adelante la historia.

“El proceso creativo se convierte en un estado de ánimo.

En esos momentos soy infinitamente más perceptiva.”

—¿De qué manera das vida a tus personajes?

—Sencillo: yo soy todos mis personajes. Es un proceso parecido a actuar. Si no me meto en la piel de cada uno de ellos no los puedo hacer hablar y, lo más importante, perdería el rumbo a la hora de los actos que realizan. Si no “siento”— o “me siento”— el personaje, no podría escribirlo. Es el nudo a la hora de narrar (al menos para mí). Tengo que sentir a Stefan, a Liza; o a Daniel y a Victoria (El trono de las nubes). Cuando soy ellos, sé perfectamente que dicen, qué hacen y de qué manera. Inclusive con los personajes secundarios funciona igual, en El trono… hay un personaje masculino, el mayor Terfen —adoré ser Terfen— y uno femenino, Nesta —me divertí con ella—. En Un poema… (y por aquello de mostrar no contar), la manera de presentar a Stefan fue no contar mucho de él y dejar que sus poemas lo presentaran. Ese recurso fue bueno, porque leer sus poesías le dan al lector una idea exacta de cómo piensa y siente, sin necesidad que el narrador lo diga. En El Trono… usé el recurso de plasmar el crecimiento de un Daniel niño —huérfano y vagabundo— hasta convertirse en el oficial Schaber. Elijo no decir “cómo es”, dejo que la escena lo muestre y así el personaje cobra vida.

—¿Cómo nació la idea de realizar “Septiembre romántico y rioplatense”?

—Fue idea de dos escritoras amigas, y nació como respuesta al primer festival de novela romántica que se hizo en Buenos Aires. En ese momento, las escritoras autopublicadas no fueron incluidas y quedaron al margen. La idea que impulsó el primer encuentro del SRR fue dar la oportunidad a las autopublicadas —o que publicaban con editoriales chicas— a darse a conocer. Este año se hará el VII SRR, y desde aquél primer encuentro a hoy, el espíritu no ha cambiado, por ello, cada año las organizadoras invitamos a escritoras nuevas, que recién comienzan, y también incluimos a quienes ayudan a la hora de difundir (administradoras de blogs o sitios de novela romántica). La presencia de escritoras de todo el país o extranjeras, es motivo de gran alegría para nosotras; también es el desafío a mejorar año a año sin perder de vista que, en cada reunión del SRR, lo importante son todas las lectoras que nos acompañan con afecto de amigas.

—Sos autora de cuentos, poemas y novelas, ¿qué disfrutas más escribir?

—Cada uno tiene su encanto. Las poesías me fascinan, tienen el don de la musicalidad; disfruto la manera de usar las palabras dentro de ese reino de metáforas. Los cuentos son mi terapia. El cuento tiene un compromiso emocional menor que la novela, y, en mi caso, después de estar por muchos meses metida en la piel de los personajes necesito desprenderme de ellos. En los cuentos me permito narrar en primera persona, o en segunda, y abandonar al narrador omnisciente. Uso el formato “cuento” para incursionar en otros géneros. Escribí cuentos fantásticos, algunos contemporáneos, realismo mágico, un policial. También los uso como ensayo para moverme en un universo al que quiero acceder en una novela. Así escribí El coreuta, que me llevó al terreno de la Segunda Guerra Mundial y que es un proyecto a futuro. Las novelas son mi espacio ideal. Me traslado a otro lugar y época. Investigo, estudio y viajo con mis mapas. Me agrada contar la vida de un personaje desde su infancia y más allá de su muerte. Hay algo potente en ver crecer a una persona (aunque sea imaginaria), acompañarla en sus logros y fracasos, hacerla feliz, hacerla llorar, y permitirle dejar su legado. Siempre digo que a la primera persona que deben enamorar los protagonistas es al autor. Y, como todos saben, vivir en estado de enamoramiento es muy placentero.

- Cuentos Celestes

- 54 corazones tras la esperanza

—¿Qué podés adelantarnos de tu próxima novela?

—En marzo saldrá mi segunda novela, El trono de las nubes. Trabajé cinco años en ella. Es género romántico-histórico cien por ciento. La novela narra todo el conflicto de límites con Chile por la Patagonia; de cómo se diseñó y soñó el mapa del país. Es también la historia de los galeses en el Chubut, del perito Moreno y de muchos de los que trabajaron en pos de la paz. En ese marco histórico se desarrolla la historia de amor de Daniel Schaber y María Victoria (Mavi), dos personas muy necesitadas de cariño y destinadas a encontrarse. Daniel es un oficial audaz y valiente que cruza la cordillera en misión secreta enviado por el Presidente. Victoria es una joven que cree haberlo perdido todo y que huye al último rincón del mundo a esconderse. Cuando estén frente a frente, él descubrirá que los ojos de ella lo miran como nadie lo ha hecho; y ella, que Daniel es el hombre capaz de devolverle sus sueños. Él, un espía capaz de hacer volar por los aires un barco con pertrechos o librar un duelo de sables sobre la cubierta de un acorazado. Ella, una joven que ha peleado desde muy niña con un destino adverso y que intenta dejar atrás toda miseria. Y sobre ambos, una guerra que ya golpea a las puertas. El trono de las nubes es un cuidadoso tejido entre hechos reales y ficción, es una potente historia de amor y, sobre todo, es volver los ojos hacia el pasado para valorar el país que tenemos.

—¿Un sueño escondido entre páginas que quieras compartir?

—Uno sencillo y que figura en mis personajes: hablar otros idiomas. Otros más complicados: ser poeta, ser reina, ser oficial de caballería, saber esgrima. Supongo que, si tomo como sueños aquello que me gustaría saber o haber hecho, es válido decir que se han cumplido. Mientras escribía se hicieron realidad: fui poeta a través de las poesías de Stefan, fui reina de la mano de Liza, crucé un río embravecido sobre mi caballo siendo el oficial Daniel Schaber y también, gracias a él, gané un duelo sobre una pedana de esgrima. Tal como les dije, escribir es un poco jugar a ser otros, nada mas ensoñado que eso.

Conocé más de Estela Escudero aquí.

Estela Escudero

Nació en Mendoza en abril de 1953. Es dibujante publicitaria y gran aficionada a la ópera. Ha realizado numerosos estudios sobre música sinfónica, ópera y literatura.

Vive en Buenos Aires, está casado, tiene dos hijos y actúa como asesora profesional de seguros desde hace treinta años.

Publicó cuentos en la antología “El decir textual 2008” y obtuvo 1º mención en el concurso literario “AAPAS 2009”.

Algunos de sus cuentos se publicaron en el periódico “The Southern Cross” y otros fueron leídos en el ciclo radial “Cantando Historias”.

La novela “Un poema por Stefan” recibió la Mención de Honor del premio Raíces 2012.

Entrevistas

“Vientos de libertad”, la gesta sanmartiniana en la nueva obra de Luis Carranza Torres

Por Andrea Viveca Sanz /

Edición: Walter Omar Buffarini

Cruzar las fronteras del tiempo y del espacio, animarse, como si existiera una continuidad, un rumor de páginas que necesitaran volver a leerse.

Con una trama que pone la mirada en los detalles, en los paisajes interiores de los protagonistas, en el pasado, pero también en el presente y en el futuro, Luis Carranza Torres avanza, cruza sus propias montañas y da vida a una historia que se ramifica, un entramado donde las pasiones y el amor son protagonistas.

“Vientos de libertad” es la nueva novela del escritor cordobés, quien con sus letras lleva al lector a épocas de la gesta sanmartiniana, para adentrarse en algo más de lo que cuenta la historia.

— ¿Qué te llevó a elegir este renglón de la historia para invitar a tus personajes de ficción a vivir los hechos reales?

— Me gustan los momentos bisagra de la historia, y este período en que transcurre la novela lo fue para nosotros. Nunca es en vano recordar que la Independencia argentina se sancionó, a diferencia de muchas otras, en el peor momento posible. Sin recursos, derrotados nuestros ejércitos en el Alto Perú, amenazados por los cuatro costados por los españoles, los portugueses y los indios. Nacimos, por tanto, en la esperanza, pero también por el coraje de no rendirse ante la adversidad. Eso es lo que busqué reflejar en la novela. Y es algo que sirve más allá del orgullo por nuestro pasado, en la vida diaria de cualquier persona. Se trata de la prehistoria, por así decirlo, de la Argentina que hoy conocemos. Cuando todavía ni nos llamábamos de esa forma. A la par de la evolución de los personajes, existe también la de una sociedad que busca ser de otra forma, liberándose de muchas cosas. A partir de esa declaración de independencia, se produce un gran sinceramiento colectivo de lo que queríamos ser, y de lo que podíamos lograr solo con dos cosas: un liderazgo apropiado y la capacidad de esfuerzo que nos caracteriza individualmente, pero articulada en conjunto. La gesta del cruce de los Andes muestra a lo que podemos llegar cuando hacemos bien las cosas.

— ¿De qué manera trabajaste para poner en palabras los escenarios naturales que recreás en los distintos capítulos?

— Me esfuerzo por poner atención a los detalles, esos que le confieren autenticidad a la trama. Cuando se estructura la trama, uno también va buscando el escenario para plantear determinada escena. Aquí, en “Vientos de Libertad”, no las determinan tanto los actos exteriores sino la interioridad de los personajes, que el paisaje esté a tono con lo que le pasa por dentro a quién protagoniza la escena. Fue eso lo que busqué plasmar. Te diría que aun con la presencia de una referencia geográfica de tanto peso como los Andes, la cuestión pasa más por los lugares culturales o sociológicos de ese tiempo: los espacios de sociabilización como la Alameda o la Plaza Mayor, las conversaciones en el río de las lavanderas, las sala de recibir de las casas, el cuartel militar como preparación para el cruce. Es algo que no busqué, se dio naturalmente. La cordillera está, pero a la vez no está y hay otras todavía más inmensas que sortear. A veces los libros te llevan a eso. A pesar de que he estado en los Andes de norte a sur, desde la puna al estrecho y hecho andinismo en la zona del Tupungato cuando era jóven. O quizás por eso, la presencia no es tanto física como simbólica. Los lectores decidirán (risas).

— Además hay otros escenarios que muestran la vida doméstica de José de San Martín junto a Remedios de Escalada. ¿Por qué te interesó hacer foco en esas vivencias cotidianas?

— La relación entre José de San Martín y Remedios de Escalada ha sido muy bastardeada, por usar una palabra de la época. Con ella, sobre todo, siempre invisibilizada y desmerecida injustamente. Fue Remedios una mujer excepcional, tan valerosa, rebelde y libre como la sociedad de su época podía permitir, e incluso algo más. Asimismo, mostró un compromiso personal y propio con la causa emancipadora, aun desde antes de conocer al Libertador, con la misma firmeza de carácter que luego tuvo en el manejo de los asuntos patrimoniales de la pareja, ya que fue ella quien administró todo mientras San Martín hacía sus campañas, teniendo incluso la plena patria potestad de la hija de ambos. Por extraño y hasta paradójico que parezca, bien podemos decir que la Remedios histórica es muy diferente de aquella que la historiografía nos ha pintado. Por su parte, José de San Martín es bastante más de lo que usualmente tenemos en consideración. Era un hombre ilustrado, curioso de casi todo lo que se movía a su alrededor, que leía mucho, en inglés y francés además del castellano. Tocaba la guitarra, cantaba bastante bien, pintaba cuadros de paisajes, sobre todo de la cordillera, era un apasionado del ajedrez y gustaba de las nieves de limón -antecedente de nuestro actual helado de ese gusto-. Creo que la frase que el Libertador pone en la tumba de Remedios ilustra bastante respecto de la relación que tuvieron: “Esposa y amiga del general San Martín”. Recordemos que él valoraba la amistad en un grado superlativo dentro de su escala de valores. Tanto uno como otro fueron personas adelantadas a su tiempo. Y que se atraían por compartir esos valores, sintiendo admiración mutua. Es lo que quise reflejar en la historia en cuanto a ellos. La relación de igual a igual que, a juzgar por toda la documentación fidedigna, tuvieron en un gesto inaudito para la época. Parecen más un matrimonio de nuestros días que de aquellos de 1816.

— ¿Cómo se manifestaron en vos Sebastiana y Justo, los protagonistas de “Vientos de libertad”?

— Ambos son seres literarios por demás interesantes. Complejos, intrincados por dentro y por fuera, y hasta queribles aun en sus defectos. Él ya no puede ser en lo físico lo que sigue siendo en mente y alma: un soldado. Ella, un ser tan castigado por la vida, que termina por volverse una resentida con casi todos. Y el amor como prenda de unión, que da segundas oportunidades para ser feliz, pero también implica renuncias costosas. Si Justo tiene un brazo inútil, Nazarena lleva esas mutilaciones por dentro. Cada cual lidia con ellas como mejor puede, en tanto no deja de advertir que al otro le pasa igual. Para peor, ambos son terriblemente pasionales. En lo bueno y en lo malo. Particularmente, en el orgullo propio. Ninguno cede nada, a pesar de la atracción, del deseo o los fuertes sentimientos que se prodigan. Cada cual quiere lo mejor para el otro, pero a su modo. Y cuando se desilusionan, es en grande. Con todos estos ingredientes, creo que la historia de Nazarena y Justo termina siendo una de las más pasionales que he escrito. Pero también, de las más sufridas e implacables.

— ¿Hay algún personaje secundario que te gustaría destacar?

— La familia Buteler. La historia es verídica en sus líneas generales. Un irlandés que viene con el ejército inglés y se aquerencia al punto de no querer volver a su tierra y plantar raíces aquí. Algunos de los descendientes del Buteler histórico eran vecinos de mi familia en el campo, y de chico escuché alguna de las cosas que aparecen en la novela y me sirvió para darle forma a esa peculiar familia literaria. En cierto modo, es un homenaje a aquellas historias y a las personas que me las contaron. Así como a unos vecinos muy cercanos que tengo como parte de mi historia personal y considero, incluso hoy, como parte de mi familia ampliada. Además, “Vientos de Libertad” se trata de una de las novelas con más personajes secundarios que he escrito. Por lo mismo, se puede leer en varias líneas narrativas. Todas cruzadas por distintos tipos de amor: el de Goya y Tadeo, los esclavos de Nazarena, el apegado a las normas de Isabel y Eulogio, el pasional de Nazarena con Justo, el amor a la distancia entre Mariana y Tulio o el cómplice entre Remedios y José. A la par de eso, hay historias personales muy ricas en matices, como la de Goya, el mismo Tadeo, Mariana en Santiago de Chile o Isabel en Mendoza. Cada una por sus propias y muy particulares razones.

— Vemos que uno de los personajes, Eulogio, lleva un apellido conocido de otras obras tuyas: López de Madariaga. Y que Isabel es una devota lectora de Jane Austen, sin mencionar a la autora. ¿Qué podés contarnos sobre eso? ¿Hay otro texto, quizás implícito, detrás del texto impreso de la novela?

— Son guiños de complicidad para los lectores que me siguen desde siempre. Eulogio es mencionado, ya anciano, en “Palabras Silenciadas”. Es, en sus años mozos como se diría en la época de la novela, el antepasado de la familia que desarrollé en la saga de la Segunda Guerra Mundial que inició con “Mujeres de Invierno”. Antes de llevar a cabo todo por lo que su familia lo recuerda. En el caso de Isabel, sus lecturas son una suerte de homenaje a lo que he visto o me han contado que leen muchas de mis lectoras. Y para recordar que clásicos de Jane como “Orgullo y Prejuicio”, por los tabúes de la época en la sociedad inglesa, se publicaron de forma anónima, sin más datos que su escritora era una mujer. Cosas como estas encajan de maravilla para pintar con un detalle a la sociedad de entonces.

— Mientras todos ellos se preparaban para cruzar una frontera geográfica, vos ibas cruzando las barreras del tiempo para revivir aquellas escenas. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese cruce temporal?

— La magnitud de lo que se hizo con muy pocos medios, pero usados muy inteligentemente. La libertad siempre tiene un precio e impone sacrificios. Ellos no dudaron en pagarlo, y por eso es que somos argentinos hoy en día. Tenemos una deuda con esos compatriotas que ya no están, es lo que quise reflejar en la trama de la historia. Otra de las cuestiones que me llamó la atención, y quise rescatar para dar cuerpo a la historia de la novela, es la tremenda preparación logística que implicó. No solo fue un cruce. Debieron llevar consigo todo lo que necesitaban para sobrevivir, desde la leña hasta el agua. Y combatir para apoderarse de las fortificaciones realistas que guardaban los pasos. Pero el éxito de todo dependía de mantener al adversario sin saber por dónde cruzarían. Que se revelara ese detalle hubiera ocasionado el desastre de toda la expedición, y esa es la idea movilizadora que estructura la historia.

— Has dedicado esta novela “a ese soldado argentino, sólo conocido por Dios” ¿Qué razones te movieron a poner esas palabras?

— Es una frase conocida en el mundo castrense. Refiere a aquellos que han caído en combate y no han podido ser identificados sus restos. Solo Dios sabe quién es y cómo sacrificó su vida. A veces ni tumba tienen. Hubo muchos en las guerras de la independencia, por no decir que fueron la mayoría de los caídos en esa época. Son los seres más anónimos de las batallas y guerras. Desde chico, cuando veía la llama votiva por el soldado desconocido de la Independencia a la entrada de la catedral de Buenos Aires, era algo, y lo sigue siendo hoy, que me sobrecoge. Cuando terminé de escribir la novela, supe que era a ellos que debía dedicarlo, para reconocerlos, tal como se hace en cualquier país que cuida sus valores cívicos.

— El viento siempre mueve cosas, ¿qué movilizaron en Luis Carranza Torres los vientos de la escritura de esta novela?

— La gratitud a aquellos que se sacrificaron para tener la libertad que, muchas veces hoy, usamos mal o, peor aún, nos resulta indiferente. Poder decidir nuestro destino es una gran cosa. No solo en lo individual, sino también como sociedad. Quise rescatar eso, pero también lo que entiendo como una paradoja curiosa y hasta cruel respecto del deber: hacer lo que entendemos correcto, implica muchas veces sacrificios muy personales. Y en el caso de los personajes de la novela, como el mismo José de San Martín lo habla con Eulogio, cumplir con el deber es alejarse de los que uno quiere y poner en riesgo de mil formas la propia existencia. Somos lo que somos colectivamente, entre otras cosas, por esos esfuerzos que se cuentan en la novela. No debemos nunca olvidarlo. Eso busqué transmitir, más allá de contar una historia vibrante en lo épico e intrincada y de suspenso también en cuanto a lo amoroso.

Entrevistas

En primera persona: Nair Libonatti, escritora

La artista uruguaya habla de ella misma, de cómo llegó a la escritura y de su obra

Sobre sí misma y su arte

Soy Nair Libonatti, mujer uruguaya de 69 años. Toda mi vida supe que podía escribir, sin embargo, al plasmar mis ideas en una hoja, el resultado no me era grato y terminaba rompiendo.

En el año 2019 una amiga me invitó a “algo” literario y fui. Resultó ser un taller y fue ahí donde comencé a escribir.

Pocos meses después llegó la pandemia, entonces, buscando recursos para mi nuevo despertar, entré en un grupo argentino de Facebook. En él compartíamos textos y comentábamos.

Un buen día me invitaron a participar en el Mundial de Escritura, al principio me parecía inalcanzable hasta que me animé y la experiencia resultó maravillosa.

Sobre su obra

He escrito algunos libros: “Historias del Caldero”, en conjunto con dos amigas, “Constelaciones”, libro que va por su segunda edición y “El Pata de Bolsa y otros relatos”. Estos dos últimos están presentes en la 49a Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Uruguay.

Sobre “Constelaciones” puedo decir que es un libro fuerte, con historias bastante movilizadoras, es un intento de visibilizar algunas circunstancias. “El Pata de Bolsa” es en tono más humorístico, un poco más distendido y coloquial.

Son libros de cuentos cortos, escritos individualmente y luego seleccionados para cada uno de los libros.

Su actualidad

Actualmente integro el taller “Ratones de biblioteca”, que funciona en la Casa de la Cultura de Minas, Uruguay, y algunas compañeras me acompañaron a la Feria del Libro de Buenos Aires.

Nair Libonatti junto a Andrea Viveca Sanz, de Contarte Cultura, en la 49º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entrevistas

Aguirre–Rodríguez: “El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros”

Por Andrea Viveca Sanz (@andreaviveca) /

Edición: Walter Omar Buffarini //

Es un viaje dentro de otros, un movimiento sutil, la música desperezándose en gotas de rocío, notas evaporadas sobre las aves del campo, es el vuelo hacia el espacio urbano, un recorrido temporal. Es antes y después. Es ahora y siempre, una melodía que llega desde lejos, de otras patrias, del mismo viento que corre y desparrama en el lugar justo y en el instante oportuno.

“Del Buen Ayre”, el próximo espectáculo y disco del dúo platense Aguirre–Rodríguez es un viaje por el tiempo y por distintos espacios, una relectura en modo actual de la música rural bonaerense.

Contarte Cultura charló con sus integrantes, Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez para que nos cuenten acerca de ese caminar que la canción propone.

—Porque los espacios y las cosas que forman parte de ellos suelen hablar de quienes los habitan, nos gustaría comenzar esta charla deteniéndonos en su lugar de trabajo, en el espacio creativo de su música y en los objetos que los rodean en este momento. Si pudieran elegir un rincón o un objeto, el que mejor los represente como dúo y nos cuente algo de ustedes, ¿Cuál sería?

—El lugar, nuestra casa, y el rincón nuestra sala, en la que se va gestando todo el resultado final de lo que hacemos como músicos. Creo que estos espacios hablan de nosotros y de nuestra manera de entender la realidad y el arte.

—Y desde ese espacio viajamos en el tiempo, ¿cómo y cuándo se encuentran Cynthia Aguirre y Alejandro Rodríguez en el camino de la música para dar comienzo al dúo Aguirre–Rodríguez?

—Nos encontramos en la escuela de arte de la ciudad de Berisso, hace muchísimos años, en situación de alumna y profesor, pero rápidamente comenzamos a compartir producciones por fuera de la escuela. Con los años volvimos a encontrarnos, ya específicamente en el terreno del tango con la orquesta Los inmigrantes en el año 2005. Cuando el tiempo de la orquesta se terminó, continuamos en dúo.

—¿Cómo fueron esos comienzos?

—Fue un muy hermoso comienzo, pero rápidamente el dúo se fundió dentro de un cuarteto que con el tiempo se convirtió en sexteto de tango. Me refiero a Tangor. Con esa agrupación trabajamos durante más de 10 años. Por otro lado, Cynthia participaba como invitada permanente en el grupo La Sonora, proyecto que venía caminando desde el año 1989.

—Como decías, con el correr de los años el tango se instaló entre ustedes, ¿qué cosas los llevaron a explorar en este género que nos representa?

—El tango siempre estuvo como lengua principal en nosotros. Como una especie de lengua madre. Rastrear el porqué de esto es complicado, creo que tiene que ver con nuestras historias personales y la idiosincrasia de nuestras familias de origen. Lo que es claro es que ha sido fundacional en nuestro vínculo con la música. Nuestra mirada como habitantes de este tiempo siempre nos llevó a buscar puentes entre el tango, otras músicas y otros conceptos artísticos.

—¿De qué manera llega el primer disco “Mundo Tango”, grabado en 2011?

—Ganamos un premio a la Producción Fonográfica del FNA (Fondo Nacional de las Artes) y generamos nuestro primer CD. En ese entonces, si bien el CD se llamó Mundo Tango, abarcamos otros lenguajes musicales, algunas cosas del folclore y canciones provenientes de la cantera del rock.

—Por estos días están en proceso de grabación de su segundo disco “Del Buen Ayre”, ¿qué recorridos espacio-temporales tuvieron que hacer para dar vida a los temas que forman parte de esta obra?

En Mundo Tango nos referimos a una idea acerca del tango, como un estado del ser que no solo aparece en esta región del mundo (por algo el tango impacta como impacta en todo el globo). Aquí nos referimos más a la génesis de este género y la música de la provincia de Buenos Aires. Este nuevo trabajo propone un recorrido desde la música campera de principio de siglo XX (El Gardel Gaucho, pasando por compositores icónicos de ese lenguaje como Omar Moreno Palacios) para adentrarse en el tango clásico de la época de oro y llegar hasta composiciones actuales que revitalizan el género. También este trabajo, a diferencia del otro, está estructurado por un material que fue ampliamente mostrado y fogueado. Es música que hemos tocado mucho en vivo y está planteado desde esa impronta. Los arreglos, si es que los hay, fueron construyéndose a lo largo del tiempo y de las distintas actuaciones. Los músicos invitados jugaron en ese mismo tono también. Se les envió un cifrado y una grabación como referencia, pero el armado de los distintos temas se resolvió en el estudio, mientras Manzana Ibarrart (gran amigo y comandante del Estudio Sonosfera) montaba los mics y seteaba todo. Luego se eligieron las mejores tres tomas de cada tema. El resultado tiene un aroma a “trazos sueltos” que nos encanta en lo particular.

—Sin dudas se trata de un viaje a través de la música, ¿cuál es el aroma que elegirían para simbolizar a este álbum?

—El múltiple aroma de los viajes…si bien es un CD local en cuanto al repertorio, es bastante global en tanto a que lo que suena proviene de muchísimas fuentes y no solo de la tanguera. Lo hemos tocado tanto en tantos países diferentes, que para nosotros tendría ese olor a viaje, a aeropuerto, a trenes.

—El 3 de agosto estarán presentando este disco en La Salamanca, un reconocido espacio cultural platense, ¿qué podrán disfrutar esa noche quienes se acerquen a compartir su música?

—Haremos algunos de los temas de nuestro espectáculo Del Buen Ayre, como antesala al espectáculo Filogenia de Victoria Moran y el Dúo Puentes Reyes.

—Mencionás que ese día estarán acompañados por la cantante Victoria Morán, entonces la pregunta va para ella. Victoria, ¿Cómo nace “Filogenia”, ese recopilatorio de obras de música popular argentina? Contanos quiénes serán parte de ese recorrido el 3 de agosto y qué sentís al compartir noche con el Dúo Aguirre-Rodríguez.

9- Filogenia surge de la necesidad de contar nuestro ADN musical a través de las canciones que nos definen. Es una suerte de viaje musical hacia la fuente, hacia la memoria imperecedera que une un recuerdo con otro. Este espectáculo viene a despertarnos la fibra sensible con canciones que nos nombran, enlazando a Homero Manzi con Víctor Heredia, al Cuchi con Fito, a los que fuimos con los que somos. El compartir con compañeros y compañeras músicos y músicas siempre es una alegría, y en este caso será además una sorpresa para el dúo Puentes-Reyes y yo, porque jamás nos hemos cruzado en un escenario y esperamos anhelantes ese ida y vuelta mágico que siempre augura la música compartida.

—Para terminar, ¿cuál es el próximo destino de la música que los mueve?

—Tenemos por delante algunas fechas en nuestra ciudad, como el próximo 29 de agosto, día en el que estaremos compartiendo escenario junto al cantor Carlos Cabrera en el Café Metro. Octubre nos encuentra realizando nuestra segunda gira europea, con conciertos en países como Italia, Francia, España y Portugal. A nuestro regreso estaremos presentando oficialmente nuestro álbum Del Buen Ayre, con la participación de los músicos que fueron parte de la grabación.

Valeria Naya

11/12/2018 a 11:55

Excelente autora. Una gran persona y muy generosa. Sus textos son maravillosos. Gracias Contarte Cultura por hacernos conocer un.poquito más de Eme.