Literatura

“Pyongyang”, un libro en busca de respuestas

“Pyongyang”, de Hernán Vanoli, es un libro que reúne cuatro cuentos largos a través de los cuales el joven sociólogo y editor bucea en los mitos y creencias de las sociedades contemporáneas y usa a la tecnología como excusa para descifrar la metafísica de ciertos fenómenos y tendencias, desde la fertilización asistida hasta la militancia en redes sociales.

Ángeles caídos que deambulan por la ciudad en un servicio de “carpooling”; una secta que promete fertilidad y una sociedad nueva; cintas de correr que se revelan contra la humanidad; y un grupo de heterodoxos personajes capaz de torcer una elección son algunos de los argumentos que se hilvanan a través de la tecnología en el libro, publicado por Random House.

“Se trata de situaciones cotidianas (un duelo, un embarazo, un grupo que estrecha lazos) que uso para buscar qué es lo que persiste de creencia y mito en una época donde parece que las soluciones hacia la vida y los procesos parecieran estar dadas por la tecnología”, dice Vanoli (Buenos Aires, 1980), editor de la revista Crisis y del pequeño sello Momofuku, y autor de novelas como “Cataratas”.

Así, para analizar cómo opera la tecnología y sus promesas en la actualidad, Vanoli se detiene en fenómenos como los runners, el crossfit y en tribus urbanas que se refugian en templos holístios o se retiran a vivir en countries tras la promesa de una vida más sana y elevada.

Todo eso, atravesado por un clima de ciencia ficción donde heladeras y paraguas complotan contra máquinas corredoras en una lucha en común contra la humanidad.

Contra todas las ideas y especulaciones sobre la evolución ilimitada de la técnica, en estos cuentos la tecnología falla.

La tecnología siempre se atasca, me interesaba ver cómo juega la fantasía en torno a lo tecnológico, la que uno se hace y la que te quieren vender, cómo van operando esas ficciones en la vida cotidiana. En primer cuento, “Ursus americanus kermodei”, aparece un sistema de carpooling (servicio de viajes en el que se comparte auto para abaratar costos) sobre la falsa idea de seguridad. El segundo, “Los sintonizadores”, se desarrolla sobre la creencia de que cada vez podemos tener más dominio sobre la vida, una especie de mito de Frankenstein ‘aggiornado’ y cruzado con la idea de paternidad. Mientras que en “Pionyang” la tecnología es muy precaria (las máquinas de correr que protagonizan el cuentos te dan patadas eléctricas como en la vida real). Creo que el cuento surgió de mi interés en el fanatismo por correr y de la idea de que las máquinas pueden centralizar y procesar información para sus propios fines.

Seguís haciendo un poco de sociología mientras escribís.

Un poco los conceptos los vas arrastrando y vuelven aunque te quieras desprender de ellos. La sociología es una disciplina que se consolidó en el siglo XIX y hoy cambiaron muchísimas cosas, y la literatura me permite tratar cuestiones más humanas y cercanas con mayor libertad. Hace poco oí que en Ciencias Sociales cada vez se anota menos gente, las universidades tienen un vínculo cada vez más problemático con la sociedad si no se renuevan de acuerdo a los tiempos que corren, donde los cambios son muy rápidos. Este es un tema que la literatura puede pensar sin ataduras ni compromisos. Al estar tan poco mercantilizada, porque nadie vive de escribir, adquiere una autonomía que le permite hacerse preguntas que no se pueden terminar de hacer ni en la universidad ni en la sociedad.

Hay una inquietud ontológica que atraviesa todo el libro.

Me parece que hay una generación bisagra que está en los bordes de los millennials, y que no es la X ni la Y, que tiene contradicciones muy interesantes de pensar desde los antropológico. Una generación conformada por gente que tiene modelos de socialización diferente y recuerdos de no tener teléfono cuando ahora todos viven hiperconetados desde sus celulares, lo cual te permite una perspectiva muy interesante para dimensionar algunos cambios y contarlos. Un poco eso hago en estos cuentos, me parece que las generaciones que vienen después ya no tienen tanta perspectiva para pensar por ejemplo cómo era el mundo sin Internet.

¿Cuánto te interesa la ciencia ficción?

Mucho, hoy en día la ciencia ficción está en un gran momento por una cuestión paradójica: cuando la gente pensaba que el mundo tendía a permanecer más igual a sí mismo, la ciencia ficción venía a ampliar esos límites, pero ahora cumple un rol parecido al que en algún momento podría llegar a cumplir el realismo, que es el de relatar los padecimientos y las contradicciones del presente. Piensa los traumas y los mitos de lo que se está viviendo en el presente.

Pareciera que a largo del libro trabajaste una mirada con perspectiva de género, en la que las acciones no se definen por el sexo: las máquinas se enamoran entre ellas, gobiernan, luchan; Selva piensa igual que Damián sobre la compra de bebés, y desarma esa construcción cultural que vincula al instinto maternal con el sexo femenino.

Tiene que ver con la importancia de pensar el género desde una perspectiva un poco más abierta, menos apegada a los roles tradicionales. Si bien narrar como una mujer tiene sus particularidades y muchas veces no me gusta cómo lo hago, no me parece raro ni difícil, muchas veces tengo situaciones de mancounión más fuerte con una mujer que con un varón. Con las máquinas, por ejemplo, me cuidé mucho de nunca definir el género. Si bien tienen una impronta femenina en cómo está construida la palabra o cómo se las adjetiva, sus comportamientos no tienen género. Cuando están enamoradas, se enamoran de un ser.

Ahí podría inscribirse tu mirada sobre la amistad entre varones que desarrollás en “Comando central”.

Creí que había algo en la amistad masculina muy elementalmente humano y genuino, de compañerismo, una idea bien cultural, y me interesó desandar eso, buscar los matices. Por eso pensé en una amistad con un extranjero, en el marco del típico rebusque de la clase media: alquilarle tu casa a un extranjero, y luego eso de que no son amigos de siempre, no es una relación tan absorbente o pegada como la amistad masculina tradicional que deja fuera todo lo demás. La relación de las máquinas también es amistad. Me interesa plantearme esas cosas porque son cuestiones en general poco complejizadas en los productos culturales donde siempre tiene que haber romance, dentro de ciertos cánones o mandatos ya caducos que me interesa volver a mirar. La literatura tiene de bueno eso, nos permite pensar esas cosas con más libertad.

Literatura

Las novedades de julio de editorial Del Fondo

Editorial Del Fondo dio a conocer las novedades literarias para este mes de julio. “El invierno nos trae nuevas historias que seguro les encantarán”, asegura el comunicado promocional del sello al presentar sus lanzamientos más recientes.

Novelas

¿Les gusta patinar? ¿Les gusta la nieve? Paulina Maggi teje una trama vibrante en “Promesa sobre hielo”, donde el amor se construye desde la tensión, y en la cual dos almas distintas aprenden a girar en perfecta sincronía. En medio de giros, caídas y una coreografía que los obliga a confiar, Alysa y Nicholas descubrirán que, a veces, el amor también se desliza sobre cuchillas afiladas.

Amo el ballet, adoro la elegancia, la delicadeza y todas las emociones que transmiten en las historias que interpretan.

Cuando supe que el nuevo libro de Karel Hänisch “La Pirouette del Búho Blanco” sería publicado conté los días para que llegara a los lectores.

Esta es la extraordinaria historia de un joven que se atreve a soñar en grande y aspira a posicionarse como el mejor bailarín de ballet del país. Un libro que nos habla sobre la diáspora caboverdiana; sobre las mafias siciliana y francesa dispersas en Argentina; nos describe la temporada de caza de ballenas en Grytviken y las campañas antárticas de la época; pero, sobre todo, nos emociona con la belleza lírica del ballet.

Una novela que invita a detenerse en el arte de la observación y en lo poético de la introspección personal.

Este mes el Del Fondo reedita una obra de Gabriela Margall que es un clásico dentro de la novela histórica: “La dama de los espejos”.

Mariquita Sánchez es uno de los nombres de mujeres reconocidos en nuestra historia. A pesar de eso, pocos conocen su vida amorosa y su lugar en la construcción política de la República Argentina. Gabriela Margall logra unificar la historia de una mujer y un país creados por la misma voluntad, nacidos de una revolución que tenía por objetivo la propia libertad. Los invito a descubrir a la mujer que fue una testigo apasionada de la historia del país.

Clásicos

¿Amantes del teatro? ¿De los clásicos? este mes publicamos dos joyas:

“Jettatore” el clásico de Gregorio de Laferrère. En esta comedia brillante y satírica, Laferrère retrata con aguda ironía cómo el miedo irracional puede desatar una cadena de enredos tan absurdos como hilarantes. El joven y encantador Don Lucas es acusado, sin pruebas, de ser un jettatore —alguien que trae mala suerte—, y pronto todos a su alrededor comienzan a ver desastres donde antes solo había coincidencias.

“Ciudad mágica” de Edith Nesbitt pionera en combinar lo cotidiano con lo fantástico. Esta novela encantadora invita a los lectores a descubrir el poder de la imaginación, la valentía y la empatía, en una historia tan rica en fantasía como en enseñanzas emocionales. Perfecta para lectores jóvenes y adultos que no han perdido la capacidad de asombro.

No Ficción

El exitoso best seller Don Green en “El secreto de Napoleon Hill”, sintetiza en la esencia de los principios de éxito del autor motivacional más influyente del mundo. En solo una palabra, el secreto de Hill es la “acción”. Si dominas este concepto, realmente podrás alcanzar el éxito que imaginas en tu vida. Y este libro te enseñará cómo hacerlo.

Adam Smith presenta una idea revolucionaria: “La mano invisible”. Con este concepto, Smith sostiene que, cuando cada individuo persigue su propio beneficio personal en un mercado libre, sin proponérselo, contribuye al bienestar general de la sociedad. Una obra fundamental para comprender el funcionamiento de los mercados, la dinámica del progreso y los límites de la intervención, que sigue vigente más de dos siglos después.

Más que un simple manual, “La clave ilustrada del Tarot” es la obra esencial que revolucionó el estudio del Tarot en el siglo XX. Escrita por Arthur Edward Waite —ocultista, místico y erudito—, esta guía ofrece una mirada profunda y simbólica a cada uno de los 78 arcanos del Tarot, acompañada por las icónicas ilustraciones de Pamela Colman Smith, que dieron origen al célebre mazo Rider-Waite.

(Fuente: Andrea M. Vázquez – Prensa Editorial Del Fondo)

Literatura

“Cometierra” llega en formato serie a la pantalla de Prime Video

Prime Video anunció la llegada de “Cometierra”, una serie basada en la novela homónima de Dolores Reyes, que fue adaptada y dirigida por el argentino Daniel Burman (“Iosi, el espía arrepentido”), en una producción mexicana realizada por The Mediapro Studio.

La ficción narra la historia de Aylín, una joven con la capacidad de comunicarse con la tierra. Este don la lleva a involucrarse en investigaciones de crímenes, revelando verdades ocultas y enfrentando fuerzas siniestras.

El reparto de “Cometierra” incluye a Lilith Curiel, Max Peña, Iván Martínez, Roberto Aguilar, Gerardo Taracena, y Harold Torres, junto a la actriz Yalitza Aparicio, conocida por su protagónico en “Roma”, la película de Alfonso Cuarón ganadora del Oscar.

La historia de la serie, que se desarrolla en un entorno de tensiones sociales, atraviesa temáticas como la violencia de género, la desigualdad estructural y la búsqueda de justicia desde una mirada joven y disidente.

Publicada en 2019 por la editorial Sigilo, la novela de Reyes se convirtió en un fenómeno editorial que no estuvo exento de controversias. En Argentina, el libro fue incluido como lectura alternativa en escuelas, lo que desató un fuerte debate público. Algunos sectores cuestionaron su contenido, considerándolo inapropiado para jóvenes debido a su lenguaje directo y crudo en relación con situaciones de femicidios, marginalidad y abuso.

La protagonista de la novela, que inspiró la serie, es una adolescente del conurbano bonaerense marcada por una realidad atravesada por la violencia machista, quien descubre su capacidad para percibir lo último que vivieron las víctimas al consumir la tierra que ellas pisaron por última vez.

En un comunicado difundido por la producción, Daniel Burman expresó: “Cuando terminé de leer ‘Cometierra’ por primera vez, sentí en mis manos toda la fuerza de su protagonista, y la conmoción que me provocó la obra es la misma que nos contagió a todos los que nos sumamos a esta aventura vibrante y necesaria. Llevar esta historia a todo el mundo de la mano de Prime Video y con todo el apoyo de The Mediapro Studio es un privilegio enorme, el cual estoy disfrutando en cada día de rodaje”.

El estreno de “Cometierra” se inscribe en una tendencia creciente de las plataformas de streaming de adaptar novelas latinoamericanas contemporáneas que abordan realidades sociales, violencias estructurales y subjetividades marginadas, acercando estas narrativas a audiencias globales.

(Fuente: EscribiendoCine.com)

Literatura

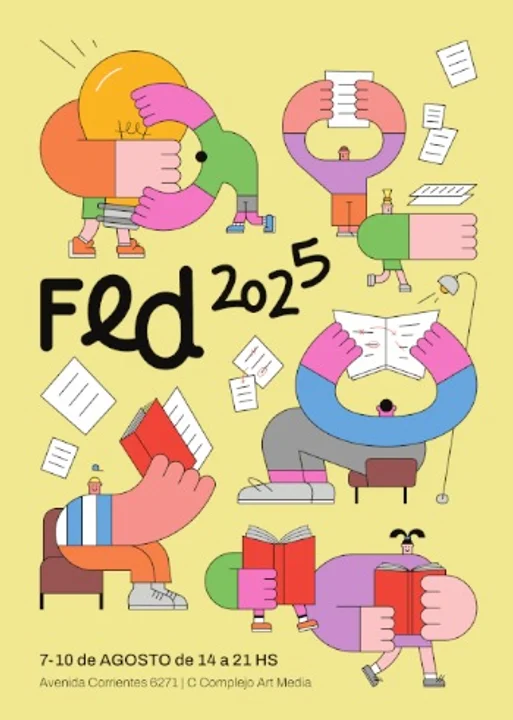

Más de 330 sellos y destacados autores participarán de la FED 2025

La Feria de Editores (FED) 2025 se celebrará del jueves 7 al domingo 10 de agosto en el C Complejo Art Media, de 14 a 21, con entrada libre y gratuita.

La feria, que desde 2013 fomenta el encuentro directo entre editores y lectores, contará este año con la participación de más de 330 sellos independientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España.

Los asistentes podrán descubrir y comprar novedades y títulos destacados de narrativa, ensayo, poesía, música y cine, ciencias sociales, humanidades, periodismo, libros ilustrados, libros-álbum, y novela gráfica. Entre las editoriales argentinas confirmadas figuran Godot, Sigilo, Ampersand, Caja Negra, Eterna Cadencia, Mardulce, Pequeño Editor, Limonero, Blatt & Ríos y muchas otras.

También estarán presentes importantes sellos internacionales como Fósforo y Lote 42 (Brasil); Cuneta y La Pollera (Chile); Abisinia y Luna Libros (Colombia); Gris Tormenta y Almadía (México); Arandurá (Paraguay); Criatura y Estuario (Uruguay); y Barrett, Páginas de espuma y Minúscula (España).

La FED 2025 contará con 13 charlas en las que se abordarán temas diversos y actuales: desde la escritura y el dolor, el feminismo en tiempos de ultraderecha, la influencia de los videojuegos, hasta la música como motor creativo y la identidad colectiva.

Entre los invitados internacionales se encuentran la escritora lituana-británica Marijam Didžgalvytė, la autora mexicana Socorro Venegas y la poeta y cantante brasileña Tatiana Nascimiento. Los autores nacionales estarán representados Dolores Reyes, María Sonia Cristoff, Pablo Semán, Verónica Gago, Edgardo Scott, Juan Mattio, Paula Puebla, Juan Ruocco, Walter Lezcano y Gustavo Yuste, entre otros.

Durante la feria se entregará el Premio a la labor librera, dotado con 2 millones de pesos para la compra de libros en la FED; el premio Afiche FED25, que este año se repartirá entre las ilustradoras Celeste Barta y Powerpaola (ganadoras entre 300 propuestas y premiadas con 600.000 pesos); y el Premio Rumbo a Guadalajara, que facilita la participación de editoriales en la feria mexicana.

La FED se consolida año tras año como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, fortaleciendo el vínculo entre editoriales independientes y lectores y celebrando la bibliodiversidad latinoamericana y española.

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Acceso