Literatura

“Putamadre”, la primera novela de Carolina Fernández contada por su autora

“¿Qué haría una buena madre?”, se pregunta Carolina Fernández con las manos en el volante y los ojos fijos en la ruta. Esa ruta que le permitió huir de esa “jaula oxidada” que era su pueblo, Carmen de Patagones, ahora, a los 26 años, la ve volver con su hijo pequeño, Lucio, buscando ofrecerle una vida mejor. O eso creía.

A veces, la ruta desemboca en la tragedia menos esperada. Y las jaulas siempre pueden ser peores.

Carolina era conocida como “la atorranta que volvió al pueblo”. ¿Qué sucedió con su hijo? Lejos de las ilusiones que masticaba en la ruta, Lucio fue marginado y comenzó a consumir cocaína a los 14 años y más adelante, crack. “¿Esto es normal? ¿La culpa la tengo yo?”, se preguntaba Carolina, mientras el número de la Policía se convertía en el más frecuente en su teléfono debido a las veces que su hijo se lastimaba, rompía objetos en casa o escapaba. Luego vinieron una internación y un allanamiento, que transformaron esa “jaula oxidada” en otra real: una condena a prisión de 4 años y 8 meses para su hijo.

Así, Carolina, con su hija más pequeña, decide subirse al auto una vez más. Con las manos firmes en el volante, toma la ruta para huir de un infierno que antes era su hogar. “No quiero ser más tu madre”, le había dicho muchas veces a su hijo. Y ahora, una vez más, emprende el camino.

Esto es lo que narra Fernández en su primera novela de autoficción, “Putamadre” (Sudestada), que parte de su experiencia personal para construir una maternidad compleja y desesperada en una sociedad que impone ideales de perfección, en un sistema que falla en integrar a quienes padecen problemáticas como las de su hijo.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Carolina Fernández conversa desde su auto, en viaje a su casa, sobre su debut literario en el que exorciza los dolores, las “mochilas” que pesan. ¿Cuáles? El de no responder al mandato de ser una buena madre, de querer dejar de ser madre para cumplir sus sueños actorales, el no querer ocuparse, no saber qué hacer con ese hijo que la llama “puta”, como todo el pueblo.

Carolina Fernández es actriz, productora y conductora en Radio Splendid, y vive en Buenos Aires con su hija. Estudió Cine en la ENERC, fue recepcionista de Ski Ranch, un famoso local de los años 90 y trabajó con Adolfo Castelo en un programa televisivo. Tras algunos años en México, volvió y creó su propio medio de comunicación en Carmen de Patagones, comenzó a militar en Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas. “Hice todo mal con amor”, dice y recuerda que muchas veces quiso dejar de ser madre, matarlo, morir. “No quiero ser más tu mamá, ¿puedo dejar de serlo?”.

Escrita a dos voces y dividida en tres partes, la novela tiene una pluma visceral y poética, que sorprende. Según cuenta a Noticias Argentinas, la novela empezó con una escritura esporádica, pero sin los planes de convertirse en un libro, hasta que “le bajó” y no salió de la habitación por varios días.

Fernández define a “Putamadre” como “una interpelación a las maternidades, un tiro derecho a su romantización. También es una posibilidad de salvarse aún habiendo sido una madre muy distinta a la que soñamos”. Y agrega: “Es un abrazo a las maternidades rotas y también es un abrazo muy importante a los hijos”.

El libro, dice Fernández, llega “tarde para los tajos que una sociedad machista y prejuiciosa le habían hecho a ese hijo, al linchamiento simbólico. Ese hijo se rompe porque fue la primera línea de fuego, fue la trinchera defendiendo a su madre desde muy chiquito. Yo fui testigo del derrumbe”.

Carolina cuenta que le leyó la novela a su hijo por videollamada, que se tomaron algunas partes con humor, como si la ruta hubiese pavimentado el dolor. “Tiene unos ojos tan lindos”, lo describe. Ahora, Fernández trabaja para convertir “Putamadre” en una película.

—La novela “Putamadre” tiene muchas frases que calan profundo y problematizan la maternidad. Pero hay una que es muy fuerte: “No quiero ser más tu madre”. ¿Qué sucede hoy con las madres que se corren de la línea de la maternidad políticamente aceptada?

—Estamos empezando, de a poquito, a animarnos a decir que no somos perfectas y a no justificar un montón de cosas. Recuerdo que mentía a mi mamá para ir a verme con un tipo porque sentía que si una madre tiene una vida sexual activa, no es buena madre. Una mujer deseante y una madre no era compatible. Cuando me separé del padre de mi hijo yo era muy joven y él tenía un año. Era re pendeja, con muchas ganas de vivir, de coger, de bailar, de generar, de divertirme, de ser yo.

—Recién mencionabas a tu mamá, que coincide con una cuestión importante en el libro: la mirada de los otros respecto a la maternidad

—En la novela está esa madre que mira, pero esa mirada es la mirada de todos y es la mirada de una misma diciendo “la estoy cagando”. Entonces, está siempre el pensamiento hasta dónde la vida de una madre impacta directamente en el derrotero de desgracias en un hijo. Nos falta mucho todavía para aceptarnos como somos y también de corrernos de juzgar a la otra. Tenemos los mandatos y la mirada de los otros internalizados. Y vivimos en un sistema que, en vez de indagar acerca de lo que le pasaba a ese pibe para cuidarlo y brindarle herramientas, miró a la madre, que no se adaptaba al modelo de buena madre

—¿Cómo definirías la maternidad en la novela?

—La maternidad en esta novela es la locura, lo desquiciante, la incertidumbre y el miedo. Es la vida y es la muerte. La maternidad es la es intensidad, mucha intensidad. Se trata del vínculo de esta madre con este hijo, donde siempre se camina por el borde del erotismo y de lo erotizante, ese amor que al pibe se le confunde todo el tiempo. Es un tema que abro en la novela. Creo que todo lo que se tapa se pudre, Todo lo que queda abajo de la alfombra se pudre.

—En el libro está la idea de la protagonista de que es mala madre. Luego, habría prácticas y hábitos que definen a una buena madre ¿Por qué pensar esta contraposición a través de la novela?

—Si nosotros hacemos un circulito, y adentro del circulito ponemos todo lo que significa ser una buena madre, y afuera ponemos todo lo que para el mundo significa ser mala madre, yo tengo más palabritas afuera que adentro. Nos criaron y nos enseñaron a romantizar la maternidad, a tener que concentrarnos únicamente en ser buenas madres porque nos quieren concentradas en parir, cuidar y no generar todo lo que nos gusta. Nos prefieren tristes y grises, ocupadísimas, cansadas. No les servimos rotas y rebeldes y transgresoras y valientes, les servimos agotadas.

—¿Qué rol ocupa la literatura y el arte para repensar estos mandatos?

—Es un rol primordial para mí. Es imprescindible ponernos a pensar en la cultura. De la única manera que nos animamos a entrarle a los temas que nos generan tanta contradicción, dolor y que nos interpelan todo el tiempo, es a través de la ficción, de la autoficción, en mi caso. O una serie que estamos mirando y algo nos resuena, te quedás pensando y las charlas con la familia, amigos, hijos es en relación con algo que vimos o leímos, son los primeros pasos de una huella que solo lo hace posible el arte. Si nosotros no nos conmovemos, nos damos la posibilidad de repensarnos.

—¿Tenés miedo de que te cancelen por el personaje de la madre que construís en “Putamadre“?

—No, no tengo miedo que me cancelen para nada. Yo creo que es abrir a una temática que en Argentina no está tan desarrollada: la posibilidad de desfamiliarización de los vínculos. No quiero el peso de una maternidad rota. La novela trata de mostrar que hay algo en la institución de la familia que no va, que no está bien. Nos hicieron creer en el ideal y por querer llegar ahí nos casamos con gente de mierda. Construimos una familia pensando que deseamos eso y dejamos de trabajar para cuidar y a la al año estamos tan ahogados que necesitamos hacer cosas y conectar con el deseo. El amor pasa por otros lados.

—¿Cómo se narran los consumos problemáticos?

—Tengo una mirada muy desprejuiciada con respecto al sexo y a los consumos que después se problematizan. Mi mirada es tan, tan liviana con eso que lo escribí desde ahí, desde no juzgar. Narrar el consumo y esa ponencia, el dolor y el ser testigo del derrumbe de lo que más amas, que es tu hijo, duele. Pero es muy necesario también ponerlo en palabras, aunque las palabras le bajen el precio a ese dolor tan fuerte. En Putamadre no se juzga nada. Esa madre hace lo que quiere, lo que puede, lo que desea. Y a ese pibe lo atrapa la droga y un espiral desde muy chiquitito. ¿Por qué? Porque hay una persona de mierda que le regala una bolsa de merca a los 14 años. Entonces, el problema sigue siendo la humanidad.

—La amistad y las redes con otras mujeres en esta novela tiene un rol muy importante: la amiga y la hija más chica. Entonces, ¿son las mujeres las que salvan en la novela y en la vida real?

—Totalmente.

—Hay una palabra que aparece con frecuencia en “Putamadre“, que es la palabra jaula. ¿De qué es esa metáfora?

—La jaula es encierro, la jaula es ahogo la jaula. La jaula es el borde, es el límite. Soy una persona que tiene los bordes muy borrados. El padrino de mi hijo, que es de mi pueblo, un día me dijo que cuando está llegando siente que se está metiendo en una jaula, y yo tengo la misma sensación.

(Fuente: Agencia Noticias Argentinas)

Textos para escuchar

Bicho Taladro – María Insúa

La escritora María Insúa lee el Capítulo 4 de su novela Bicho taladro.

Bicho Taladro (Cap. 4)

Mi vecina, a la que conozco por Lali, le grita al hijo, “sos un tarado”. Él quiere explicarle algo pero no llego a escuchar. Ella refuerza el grito y agrega otra sentencia: “¡boludo de mierda!” Me siento abajo del jacarandá. De noche las flores de este árbol parecen grises, como de plata sin lustrar. Prendo un cigarrillo y espero. Por ahora nadie grita. Tiro la cabeza para atrás sacando el humo y aparece el cielo.

Me quedo así. Pienso en Ricardo, que no tuvo hijos. Hubiera sido un buen padre para este chico. Lo conocí en uno de los encuentros de revinculación deI pabellón de psiquiatría. Él también era paciente. Coincidimos en la mesa donde estaba la comida. Me dijo, soy Ricardo. Y me contó de sus perros. A Ricardo los perros le hablaban incluso mientras dormía. Él se dormía de costado, un perro contra su pecho y otro en la espalda. Le decían cosas, él les miraba los ojos para no sentirse un loco. El tipo tenía una conexión paranormal con ellos. Le hubiera regalado un perro al hijo de mi vecina. Pero no cualquiera, sino uno elegido especialmente. En noches como esta, cuando los sacaba a pasear, llevaba la plata que escondía en el tubo del diploma de combatiente de Malvinas. Decía que prefería pagar el rescate de antemano por si se los querían secuestrar.

Pienso que a mamá le hubiera gustado tener un perro. Ayer le pusieron ese asqueroso respirador. De la casa de la vecina llegan ruidos de cubiertos, sillas que se corren.

Ricardo se reía con la boca y el pecho abiertos. Le llamaban la atención las casualidades. Llegó a faltar un mes a las reuniones. Primero le prohibieron el café, un tiempo después, el mate, y así. No contestó más los mensajes.

Vibra el celular. Una de mis hermanas pregunta, “¿cómo anda mamá?” Le contesto, “para la mierda. Besos”. Sería mejor comunicarse a través de otros lenguajes, como Ricardo con los perros. O el de la danza, que es anterior a la lengua hablada; empieza en el útero de la madre.

Se danza en el líquido amniótico con la guía del único ritmo posible, los latidos del corazón. Sin conciencia. El movimiento verdadero; después vendrá el falso cuando damos nuestro primer paso erguidas, tropezamos, titubeamos, perdemos la comunicación perfecta del primer momento.

Me pregunto si mi vecina, Lali, habrá sentido al chico danzar.

María Insúa

Nació en la ciudad de Buenos Aires en la que vive actualmente.

Es Magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura; Licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Lengua y Literatura. Es docente investigadora en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

En 2016 publicó el cuento “Eliseo”, en una plaquette del sello Paisanita Editora; en 2018 participó en el libro “Martes verde”, compilación de poemas de poetas por el derecho al aborto legal, edición a cargo de seis editoriales; también en 2018 participó del libro “La visita”, proyecto sobre canciones de Loreena Mac Kennitt, edición a cargo de Garmán Weissi y Alejandro Parrilla.

En abril de 2019 el sello Paisanita Editora, de la ciudad de Buenos Aires, publicó su novela “Bicho taladro”. En junio de ese mismo año, su poema “Una piba” fue seleccionado por la convocatoria del colectivo feminista Somos Centelleantes y publicado en la antología “La rebelión de las lombrices”. También, con el poema “Regalo” participó del libro, “Es tiempo de soltar la lengua”, editado por El colectivo.

En 2020 su cuento, “Cuidado intensivo”, formó parte de la Antología 2020 de Paisanita Editora. En diciembre de ese mismo año su cuento, “Perón es una pasta que se jala”, estuvo entre los ganadores del concurso, Derivas Urbanas organizado por el Festival de narrativas de Bahía Blanca. Coordina talleres de lectura y escritura creativa, así como clínica de obra.

Historias Reflejadas

“Desiertos”

Desiertos

Había que cruzar el desierto, avanzar sobre los escombros que presionaban sus cuerpos fragmentados. Era tiempo de partir, de atravesar las fronteras donde se escondían los fantasmas.

Anduvieron con el ritmo del paisaje, respiraron con él, el aire sobre el aire que escapaba de sus bocas, las pieles fusionadas con las pieles, el grito en el grito y el canto en las alas, como si la queja pudiera borrarse para resistir, para que la espera se volviera nada en aquella partida.

Caminaron otras vidas, los ojos leyendo el territorio de las palabras. Y las palabras quietas en las piedras, necesitadas de expresarse.

La vida rodaba, una sucesión de memorias efímeras, como repliegues de humo en las fisuras del tiempo, las lenguas enredadas en voces ausentes.

Y por dentro, en ese espacio seco donde nadie podía llegar, un desierto sin fronteras.

Andrea Viveca Sanz

Se reflejan en esta historia los siguientes libros: “Las Galván”, de Facundo Gómez Romero; “Las aventuras de China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara; “Enterrados”, de Miguel Vitagliano; y “Correrías de un infiel”, de Osvaldo Baigorria.

Literatura

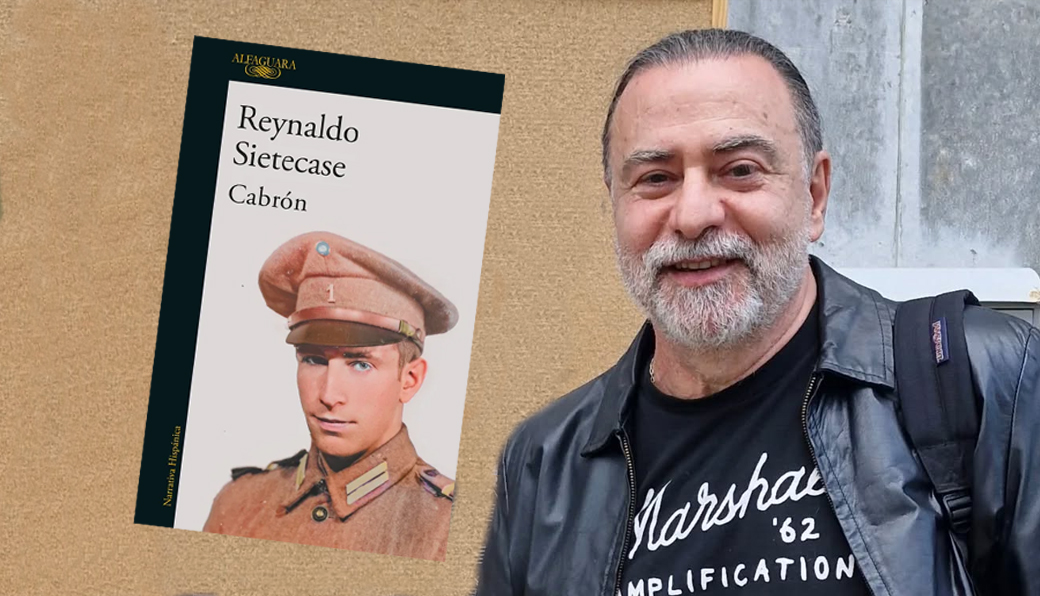

“Cabrón”, la nueva novela de Reynaldo Sietecase

El escritor y periodista rosarino Reynaldo Sietecase publicó “Cabrón” (Alfaguara), una novela de tono autobiográfico en la que emprende la reconstrucción afectiva y crítica de la figura de su padre, muchos años después de su muerte. El libro se presenta como una indagación íntima que, a partir de recuerdos y objetos heredados, explora los pliegues de una relación compleja y las marcas que esa historia dejó en el autor.

“Escribo sobre mi padre por necesidad. Para iluminar un vacío, no para llenarlo. Tengo derecho a inventar una memoria real allí donde solo existe una herida”, afirma el narrador en uno de los pasajes que condensan el espíritu de la obra. A partir de esa premisa, la novela avanza como una arqueología familiar en la que conviven la evocación amorosa y la revisión crítica.

Heredero de un nombre, de ciertos gestos y de objetos cargados de simbolismo —unos anteojos, un reloj de ajedrez, libros y discos compartidos—, el hijo intenta responder una pregunta central: quién fue realmente ese hombre capaz de mostrarse sensible y afectuoso, pero también controlador y autoritario. En ese recorrido, la narración desentraña no solo la identidad del padre sino también la propia, al interrogar cuánto de aquello que se rechaza permanece, de algún modo, en uno mismo.

La obra también se inscribe en una dimensión colectiva. Según el autor, se trata de un libro “sobre una época, sobre una familia, sobre el país”, en el que la memoria individual dialoga con el contexto histórico y social. Así, la reconstrucción íntima se proyecta hacia una reflexión más amplia sobre las herencias simbólicas y emocionales.

Nacido en Rosario en 1961, Sietecase es poeta, narrador y periodista. Publicó novelas como “Un crimen argentino”, “A cuántos hay que matar”, “No pidas nada” y “La Rey”, además de libros de cuentos, poesía y crónicas. Con “Cabrón”, suma a su trayectoria una obra que, según sus propias palabras, es “quizás la más íntima y entrañable” de su producción literaria.

Debe estar conectado para enviar un comentario.