Literatura

Historias de un poeta inédito

Sepa entender el lector

que esta nota que se escribe,

como cuentos nos describe,

y descubre a un personaje

que volcó en un reportaje

sueños que hoy lo sobreviven.

Por Walter Omar Buffarini

Realizar un portal de noticias culturales normalmente conlleva la necesidad de pensar, buscar, producir y redactar notas que el editor considere de interés para los lectores. Esa búsqueda muchas veces insume tiempos impensados y tal vez concluyan en un producto que termine pasando desapercibido.

Otras veces, esas letras aparecen en el espacio menos pensado, y en contados casos en el lugar menos deseado. Este último es el caso de la presente nota, dedicada a un poeta de barrio, lector incansable y escritor incorregible, que seguramente hoy en otro plano disfrutará de aquellos que no dudó en recomendar.

No espere el lector un personaje famoso, pero disfrute de una obra que fue la vida misma del protagonista.

El escritor

El 6to.piso de la calle Maipú 994 de la ciudad de Buenos Aires encierra una historia conocida. Allí vivió Jorge Luis Borges desde el año 1944, cuando se mudó junto a su madre al departamento B.

De aquel lugar dijo Borges durante una entrevista en el año 1984: “Si yo recuperara la vista me quedaría aquí, en esta casa, leyendo. Renunciaría a los viajes y me quedaría leyendo los libros que están rodeándonos, tan cerca y tan lejos. Si yo recuperara la vista no saldría de esta casa. Hojear un libro es tan lindo. Es una felicidad accesible como comer uvas o tomar agua”.

Pero en aquel 6to.piso de la calle Maipú 994 se esconde otra historia, para algunos tan importante como la del propio Borges, porque tiene que ver directamente con él.

Un ascensor de servicio era uno de los lugares más comunes entre ambas viviendas. Al acceder por él al 6to.piso uno podía ingresar tanto al departamento A como al B. Felipe Rodríguez un día se dio cuenta que el vecino de su tía era nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, y entonces, cada vez que visitaba a su parienta, las ganas de entrar al otro departamento lo desbordaban.

Así fue que Felipe conoció a uno de los escritores más importantes de la Argentina y el mundo. Y lo sintió y lo siente un gran amigo.

La silla que perteneciera a Jorge Luis Borges

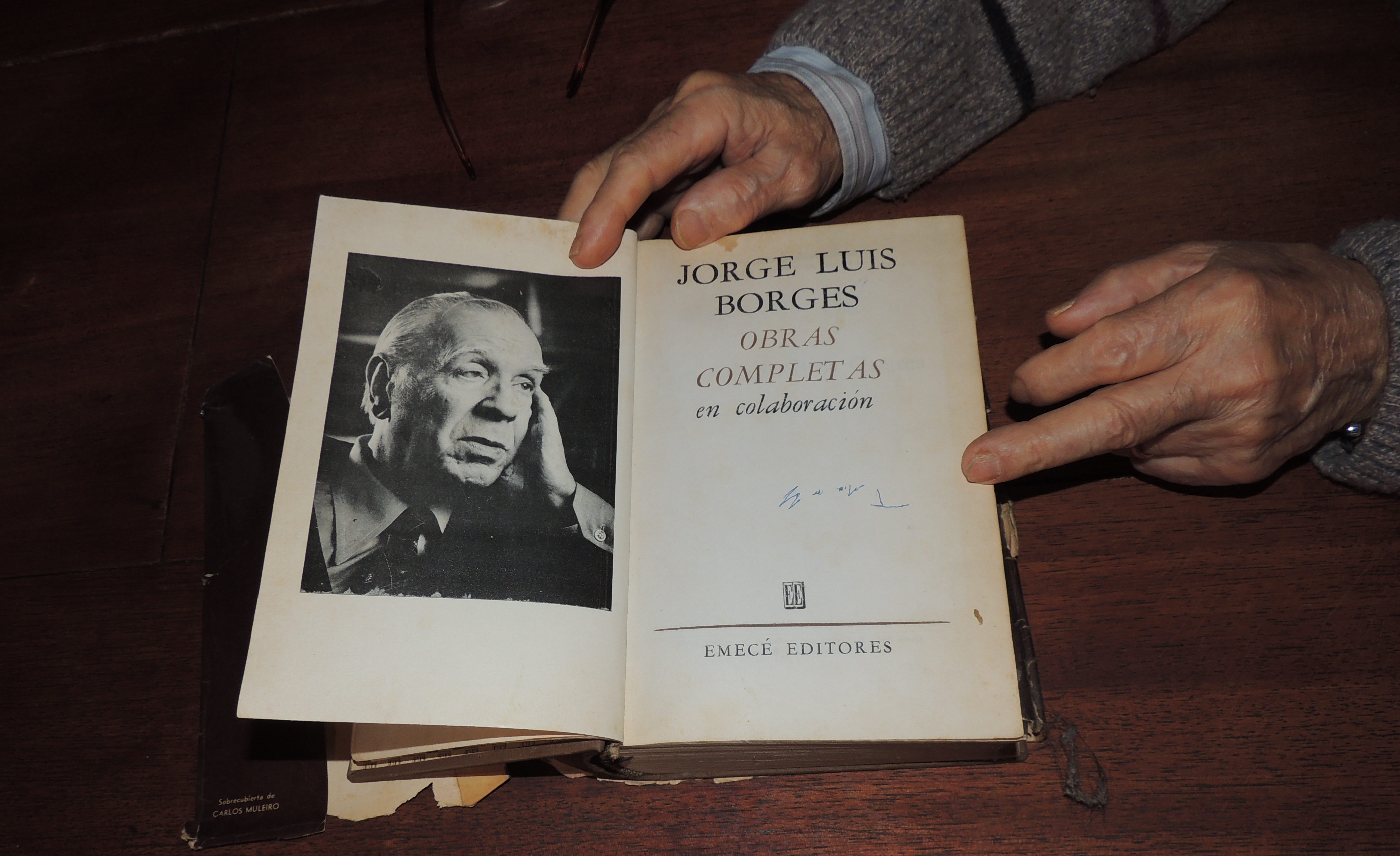

Alguien alguna vez dijo que quien regala un libro es más que una persona conocida, es un amigo. Y Borges le regaló varios libros a Felipe, muchos de ellos autografiados por el autor de El Aleph, y que forman parte de otro de los tesoros que Felipe Rodríguez guarda en su casa de Los Hornos, la misma casa que lo cobijó cuando llegó al barrio allá por 1944.

Pero no sólo ese recuerdo guarda Felipe de Borges. Una empleada doméstica que trabajaba en la casa del escritor había entablado una muy buena relación con los vecinos de su patrón, y en una ocasión les regaló una silla que éste había desechado. Ese mueble, hoy un poco desvencijado, se luce en el patio de Felipe y él lo muestra con orgullo.

Respecto del carácter del escritor, Felipe asegura que con él siempre fue un hombre afable y dulce, y también recuerda a la madre del exdirector de la Biblioteca Nacional como una hermosa mujer.

De ella y de la casa de Maipú 994, Borges algún día contó: “Mi madre murió a los noventa y nueve años con el terror de llegar a los cien. Porque cien le parecía, no sé, algo terrible. Claro, las cifras redondas impresionan. Yo le decía que con otro sistema ella cumpliría no cien años sino diez años. Los cómputos son más o menos casuales. Pero ella, como sentía que los cien años la amenazaban, cada noche le pedía a Dios que se la llevara durante el sueño y a la mañana lloraba porque no se había muerto a la noche. Claro, estaba postrada, no podía valerse. Fue muy triste, sí. Y eso ocurrió aquí, en esta casa”.

La señora

Habían salido muy temprano desde La Plata. Desde Los Hornos. Y hacía ya largo rato que esperaban sentados frente al despacho de la señora.

Esperaban y no desesperaban, sabían que, al final, valía la pena esperar. Sobre todo lo sabía él, que a los 17 años tenía una oportunidad única, irrepetible.

La cita tenía hora precisa: las 8 de la mañana. Y a pesar de que ni Felipe ni el diputado exigieran puntualidad, a las 8 en punto se abrió la puerta.

–¿El diputado Balo?– preguntó la señora.

–A su servicio– respondió el diputado mientras se levantaba apresurado y llevaba en su impronta a Felipe, que a esa altura ya estaba fascinado por el breve encuentro.

–Le pido por favor que me espere unos minutos–, le dijo la señora y volvió a ingresar a su despacho.

***

Felipe había llegado de su Saladillo natal a los cuatro años. Ya a esa edad sabía leer y había estado todo el viaje entretenido con el diario que habían comprado sus padres.

Toda la familia Rodríguez había viajado a La Plata para arrancar una nueva etapa en su vida.

Si bien primero se radicó en el barrio cercano al Hospital Italiano, por la zona de 28 y 57, ya a los 12 años Felipe vivía en Los Hornos. El pueblo que eligió como propio.

Conoció al diputado Mateo Balo en la Unidad Básica de 137 entre 62 y 63. Ese lugar fue muy importante para Felipe Rodríguez, porque allí tuvo su primera escuelita de relojería –una de las pasiones de su vida- y allí fue donde Balo lo invitó para que lo acompañara a Capital Federal.

***

La señora Eva Duarte de Perón atendió al diputado Mateo Balo y al joven Felipe Rodríguez alrededor de las 12 de la noche. Todo el día la habían esperado para que el diputado pudiera entrevistarse con ella. Todo el día la habían esperado para que Felipe atesorara, a partir de aquel momento, uno de los recuerdos más preciados de su vida.

La hora de la paloma

–Entrás a una casa humilde– se adelanta Felipe, cuando el invitado entró en su hogar de Los Hornos allá por agosto de 2013.

Aquella casa guardaba recuerdos imborrables para él. Uno de ellos es lo que quedaba del taller de relojería, y Felipe se emocionaba recordando: “Viajaba a Capital Federal. Allá trabajaba para una relojería de la calle Libertad. El dueño se llamaba Samuel y era judío. Él recibía trabajos de muchos lugares y me los entregaba a mí. Yo era su relojero de confianza, y siempre le cumplí. Acá, en el tallercito, trabajábamos cinco o seis personas. Fue una de las cosas más lindas que hice en mi vida. Casi treinta años trabajé en este taller”.

En el lugar poco quedaba de lo que fuera un verdadero laboratorio de relojería, pero Felipe se iluminaba al contar lo que allí vivió y mostrar las viejas piezas de relojería que aún conservaba en sus pequeñas cajas de madera.

En ese lugar había muchas cosas que contar pero pocas quedaban para mostrar, y Felipe lo sabía, y contaba, describía sus sensaciones. Las de ayer, cuando el taller funcionaba sin parar, y las de 2013, movidas por los recuerdos.

Felipe Rodríguez y la pasión de leer sus poemas

Desde la butaca frente a la puerta, mirando hacia el exterior, se podía ver una larga escalera y, bien arriba, un altillo clausurado.

–Ahí yo tenía cientos de palomas mensajeras, era miembro de la unión colombófila y daba charlas y escribía artículos sobre la actividad, pero cuando ya no pude subir la escalera las regalé todas– contaba Felipe con cierto aire de resignación.

Y la mirada se le extraviaba en un recuerdo que lo conmovía: “Después que las regalé, un día escuche un ruidito allá arriba. Cuando miré vi que una de las palomas había vuelto. Las palomas mensajeras vuelven a morir al lugar donde nacieron. Yo no nací en Los Hornos, pero sé que me voy a despedir acá”.

El poeta

Felipe Rodríguez dejó una casa en Los Hornos, dos hijas, un nieto, dos perros, algunas operaciones en el corazón, y cientos de poemas.

A cada cosa que le ha pasado cerca por la vida, Felipe le ha escrito algo. A la vida le ha escrito algo. Mucho.

Entendía que la vida le había dado muchas cosas, le había quitado otras tantas y no se resignaba en que alguna vez le devolviera las que más quería.

A los ochenta y cuatro años, Felipe Rodríguez aún encontraba entre los libros el lugar en donde depositar sus tiempos pasados, los actuales y sus proyectos futuros. Escribía. Casi todo el día escribía y las letras le presentaban nuevos amigos cuando creía que ya no encontraría más.

Felipe Rodríguez escribía y deseaba: “Me gustaría que me recuerden como poeta”.

Por si algo me pasa

Por si algo me pasa, y antes que los médicos

me abran el pecho y pongan sus manos en mis coronarias,

yo que nunca pude decir muchas cosas,

ahora, por las dudas, escribo esta carta.

Yo sé que debiera, por las circunstancias, vestirme de gala,

pero en mis alforjas sólo queda ropa

ordenada y limpia, y no tengo otras

para que me juzguen conforme a mi traza.

En este difícil azar de la vida,

y antes que me juegue la última carta,

quiero, porque debo, decir un mea culpa,

y aquí me confieso ante los que me aman:

No soy ni me creo el protagonista de grandes hazañas.

Mi mundo es tan breve que a veces me siento

un recién nacido, hambriento y tedioso,

al cual no le dieron sus primeras mamas.

Pero no interesa, no tiene importancia,

pues dicen los poetas, estos haraganes

que siempre presumen de personas sabias,

que hay un mar de sombras y otro mar de luces,

blanco y enigmático como las magnolias,

que a veces te ahoga, pero muchas otras te vuelve a sus playas.

Yo no soy poeta, jamás he podido escribir un poema.

De versos entiendo que la o es redonda

y la i soporta un puntito oscuro sobre sus espaldas.

Repito, yo no soy poeta. Pero si lo fuera,

por si algo me pasa, pondría en mi lápida:

“Aquí se halla un hombre que murió de rabia,

o tal vez de pena. No fue sodomita,

pone por testigo sus bajas espaldas.

Aquí se halla un hombre con poca elocuencia,

que se la pasaba sembrando ignorancia.

Y esa fue mi culpa, mi vida fue sólo

tal como una loca salva de campanas

en un mundo sordo, donde nadie escucha,

en un mundo ebrio donde todos quieren salvar su prosapia

y unos contra otros juegan a la vida

y pocos, muy pocos, ganan la batalla.Felipe Rodríguez

Feria del Libro

Así será el último fin de semana de la 32ª Feria del Libro Infantil y Juvenil

Con entrada libre y gratuita, se vienen los últimos días para disfrutar de la 32ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Talleres de creatividad y de arte, experimentos científicos, firmas de autores, actividades para jóvenes y mucho más en el tramo final de este gran encuentro de la literatura infantil y juvenil.

Viernes 26 de julio

14:30 Una gatita en la biblioteca: creando personajes como mediación alfabetizadora. Taller de creatividad donde jugamos con las palabras y los dibujos creando personajes de un cuento. A cargo de: Andrea Braverman – Paula Frenkel. Organiza: Biblioteca Nacional de Maestros – Secretaría de Educación. 8 a 12 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

17:30 Taller para dibujar y colorear la historia de Pulga. El ilustrador dibujará a Pulga en vivo y el autor del cómic narrará algunos fragmentos del camino que lo convirtió en campeón del mundo. A cargo de: Lea Caballero y Luciano Saracino. Organiza: Editorial Planeta. 0 a 99 años. Lugar: Taller de Arte – Cuarto piso

18 Entrega de los Premios Pregonero. En el Salón de Honor (2do piso). El ilustrador Poly Bernatene es el ganador del Premio Pregonero de Honor. El jurado estuvo integrado por Ruth Kaufman, Carolina Tosi y Judith Wilhelm bajo la presidencia de Gabriela Pérez.

18 Cómo generar una IA Cuentacuentos. Aventura de escritura colaborativa para desordenar aquellos roles entre lo humano y la máquina, jugando a ser componentes electrónicos al interior de las redes neuronales. A cargo de: Esteban Castromán. Organiza: Fundación El Libro. A partir de los 8 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

Sábado 27 de julio

14:30 Taller Messi y los campeones del mundo. Actividades, juegos y trivias sobre y para los campeones del mundo. De 2 a 12 años. Organiza: Editorial Planeta. 2 a 12 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

16:00 Cuenta cuentos las Aventuras de Winnie y Wilbur. La brujita más famosa junto a Veronica Álvarez Rivera. A cargo de: Veronica Alvarez Rivera y equipo Océano. Organiza: Editorial Océano. 3 a 7 años . Lugar: Cuentacuentos I – Cuarto piso

17:00 Percy Jackson y Los juegos del hambre. Debate y trivia. Tributos y semidioses del público compiten usando su conocimiento sobre estas sagas. A cargo de: Anto Romano, Tobbi, Paula Toro. Coordina: Cris Alemany. Organiza: Fundación El Libro. A partir de los 12 años. Lugar: Sala 511 – Quinto piso

17:30 Cómo hacer un títere de ultra zombie. El autor charlará con los chicos y enseñará a armar títeres de los personajes de su libros Ultra zombie. A cargo de: Pablo Henriquez. Organiza: Ediciones de la Flor. 3 a 13 años. Lugar: Taller de Arte – Cuarto piso

17:30 Concurso de Banderas: GRAN FINAL. ¿Cuánto sabés de los países del mundo? Vamos a jugar un con todos los presentes para ver quién es el que más banderas puede reconocer. Con premios y regalos especiales para todos los que participen. Requiere Clasificación Previa. A cargo de: Luminias. Organiza: Luminias. 5 a 12 años. Lugar: Cuentacuentos II – Cuarto piso

Domingo 28 de julio

15:00 Giuliana Dellapittima (Pigüé) Personajes en papel: collage. Este taller propone la creación de personajes desde la temática: amistad, ¿Cómo sería tu amigo, amiga, ideal?, Personaje real o ficticio.. Técnica: collage y dibujo. A cargo de: Giuliana Dellapittima. Organiza: ADA -Asociación de Dibujantes de Argentina. A partir de los 5 años. Lugar: Taller de Arte – Cuarto piso

15:00 Recordando aventuras y viajes para padres e hijos. Los viajes nos dejan huellas en el alma, ¿te animas a descubrir cuales dejaron en la tuya?. A cargo de: SOFI CHAS Y Lucía Scarafía. Organiza: VR Editoras – Sello Capicúa. A partir de los 5 años. Lugar: Terraza de la Ballena – Cuarto piso

16:00 “Experimentos científicos”. Para niños y niñas mayores a 6 años. A cargo de: Melquíades. Organiza: Fundación El Libro. A partir de los 6 años. Lugar: Taller de Ciencias – Cuarto piso

16:00 Presentación de dos videojuegos de “Lina y los amigos del Arcoíris”, con sus creadores. Nos mostrarán el proceso de diseño y desarrollo, y hablaremos sobre como concientizar a través de un videojuego sobre los valores de cuidado del ambiente. Tendremos el juego en pantalla grande, para que los chicos puedan jugar. Para chicos de 9 a 13 años. A cargo de: Verónica Álvarez Rivera. Organiza: Riderchail. 9 a 13 años. Lugar: Cuentacuentos I – Cuarto piso

17:00 La manta de las historias. A cargo de: Mariela de la Sota. Organiza: Fundación El Libro. 2 a 9 años. Lugar: Cuentacuentos II – Cuarto piso

17:30 Alas de Papel, ronda de cuentos. Belu nos propone un viaje de diversión a través de las alas imaginarias que llevan los libros, tramando la literatura con el arte. A cargo de:

Maria Belén Costa. Organiza: Fundación El Libro. 2 a 7 años. Lugar: Cuentacuentos I Cuarto piso

19:00 “Taller de astronomía”. Para niños y niñas mayores a 6 años. A cargo de:

Melquíades. Organiza: Fundación El Libro. A partir de los 6 años. Lugar: Taller de Ciencias – Cuarto piso

(Fuente: Prensa Feria del Libro)

Literatura

Feria de Editores 2024: visitas internacionales y más de 330 editoriales

La Feria de Editores (FED) 2024 se llevará a cabo los días jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto, de 14 a 21 horas, en el C Complejo Art Media, de Avenida Corrientes 6271 de CABA, con entrada es libre y gratuita.

Allí, más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España ofrecerán sus mejores títulos y novedades de narrativa, ensayo, poesía, música y cine, ciencias sociales y humanidades, periodismo, libros ilustrados y libros-álbum, novela gráfica, entre otros.

En esta edición habrá 15 charlas en las que participarán referentes nacionales e internacionales. Se destacan temáticas como: la decisión de escribir, la relación entre el lenguaje textual y el de la imágenes, el lugar del arte en un mundo colapsado, los cruces entre literatura y terapias alternativas, cómo forjar la lectura y cómo curar un catálogo literario.

También, el lugar del progresismo en un statu quo de derecha, cómo derribar mitos de la economía liberal desde el feminismo, cómo se narró la locura en distintos momentos, cómo narrar el deseo, y la escritura como denuncia, entre otros temas.

Las visitas internacionales de la FED 2024 son la escritora canadiense Marie-Pier Lafontaine, el escritor noruego Thomas Reinertsen Berg, la francosenegalesa Seynabou Sonko, la española Luna Miguel y la autora estadounidense Deborah Eisenberg. Entre las autoras y autores nacionales se destacan Luis Gusmán, Alejandra Kamiya, Yael Frankel, Paula Puebla, Natalia Kiako, Pablo Semán, Federico Falco, Santiago Craig, Romina Paula, Iosi Havilio, Virginia Cosin, Fernando Chulak, Mercedes Halfon, Laura Wittner, Fernando Krapp, Paula Guardia Bourdin, entre otros.

Algunas de las editoriales nacionales que se pueden encontrar en la FED son: Ediciones Godot, Sigilo, Ampersand, Caja negra, Entropía, Gourmet Musical, Eterna Cadencia, Mardulce, Pequeño Editor, Libros del zorro rojo, Calibroscopio, Blatt & Ríos, Chai, El cuenco de plata, Limonero, Alto Pogo, Corregidor, unaLuna, Marea, Gog & Magog, Asunto impreso, entre otras.

Del exterior estarán presentes, entre otras, Fósforo y Lote 42 (Brasil); Cuneta, Banda propia y La Pollera (Chile); Abisinia, Mirabilia y Caballito de acero (Colombia); Antílope, Gris Tormenta, Grano de Sal, Elefanta y Almadía (México); Arandurá (Paraguay); Colmena (Perú); La caída (Ecuador); Criatura, Hum y Estuario (Uruguay); Acirema (Venezuela); Barrett y Página Indómita (España).

Durante los cuatro días de feria en horarios pico, el tiempo de espera para ingresar no supera los 10 minutos, y para esos casos, la feria invita con café (de Manifiesto café) y magos haciendo magia de cerca. A los ingresantes se les entregará el mapa del recorrido de la FED.

La FED prepara también un libro para regalar a los visitantes durante los cuatro días de feria. El tema elegido para esta edición fue la violencia, y los autores son: María Sonia Cristoff, Diego Golombek, Betina González, Juan Mattio, Elena Medel, Luna Miguel, Diego Muzzio, Ricardo Romero y Andrea Toribio. Además, el libro está ilustrado por el equipo de Ilus.P – Programa de Ilustración Profesional Posgrado FADU, UBA – Codirigido por Florencia Capella, Martín Laksman y Laura Varsky. El libro se realiza con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA).

El jueves 8 y el viernes 9, de 11 a 14, la FED abrirá sus puertas exclusivamente para librerías y bibliotecas. Las librerías, con el Programa Librerías Aliadas, pueden comprar en los stands adheridos (habitualmente el 90%) con el 50% de descuento. Gracias a un convenio con OCA, pueden hacer sus compras durante jueves y viernes, y el sábado sus pedidos salen despachados desde la FED hacia sus librerías.

Una vez más, este año estará la posta para la donación de sangre del Hemocentro de Buenos Aires, organizada por Céspedes libros y un grupo de librerías. Para participar es necesario inscribirse: https://feriadeeditores.com.ar/colecta-de-sangre/

TerrazaFED: Este año estará habilitada la terraza del C Complejo Art Media durante el sábado y el domingo con actividades, entre las que estarán Cecilia Bona y Nacho Damiano; una actividad organizada por Blender en conjunto con la FED; y Nadia Rivero, Lule Gallo y Leandro Pannunzio cerrarán la jornada del sábado, a las 19, en un repaso por sus lecturas favoritas. Es un espacio grande a cielo abierto para sentarse, tomar algo y charlar sobre lecturas pasadas y futuras.

La FED 2023 en un minuto

Premio a la labor librera

Tiene como objetivo reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino, que excede ampliamente la venta de libros. Comprende la difusión del pensamiento y de la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea.

Las librerías seleccionadas por el jurado como finalistas en 2024 son: La Sede, situada en Bariloche; Libro de Oro, de Tucumán; Los Confines, de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires; Céspedes, Magia y Mandolina, de la Ciudad de Buenos Aires.

El premio se entregará el jueves 8 de agosto, a las 14, en la FED y consiste en $1.000.000 de pesos para comprar libros en la feria, con un 50% de descuento en los stands adheridos.

El jurado está compuesto por la escritora Betina González, el editor Maximiliano Papandrea, la periodista Ana Clara Pérez Cotten, el promotor cultural Federico Gori y la librera Tamara Cefaratti (de Vuelvo al sur, librería ganadora en 2023). En 2022, el premio lo recibió Musaraña Libros (Vicente López) y en 2021, El gran pez (Mar del Plata).

Programación completa 2024

JUEVES 08 DE AGOSTO

14 horas: entrega del Premio a la labor librera.

Las finalistas son: La Sede (Bariloche); Libro de Oro (Tucumán); Los Confines (V. Ballester, PBA); Céspedes, Magia y Mandolina (CABA).

15:30: Perspectivas curatoriales para un diálogo literario.

Con las editoras Cecilia Arbolave y Lucía Tennina, y el editor Pedro Meira Monteiro. Moderada por la editora Julieta Benedetto. Organizada por los sellos Lote 42 y Mandacaru.

17 horas: Escribir la urgencia. El lugar del arte en un mundo colapsado.

Son tiempos de aceleración y profundos cambios. ¿Qué lugar ocupa el arte en estos procesos? ¿Cuál es el rol de la cultura? ¿Cómo se atraviesan los duelos personales ante la caída de las estructuras?¿Cómo se escribe desde la urgencia de un mundo en destrucción? Estas son algunas de las preguntas que orientarán el intercambio.

Participan Sandra Santana y Madeleine Wolff. Modera: Santiago Craig.

Organizan las editoriales Mandrágora, Malba y REM.

19:30: Sobre la decisión de escribir.

Una conversación sobre los conflictos y los factores que llevan a los escritores a comenzar un proyecto de escritura.

Participan Nurit Kasztelan y Luis Gusmán. Modera la editora Leonora Djament.

Organizan las editoriales: 17 grises, Eterna Cadencia y Ampersand.

VIERNES 9 DE AGOSTO

14 horas: Una historia, dos lenguajes.

La artista gráfica Yael Frankel y la autora Alejandra Kamiya conversan sobre sus procesos creativos. Modera: Karina Micheletto. Organizan Limonero y Eterna Cadencia.

15:30: La economía feminista desarma cuatro mitos de la economía liberal.

Mitos como “No hay plata”, “La inflación es consecuencia del déficit fiscal”, “Estamos mal, pero vamos bien porque baja el dólar y suben los bonos”, “La estabilización traerá inversiones que generarán empleo” van a ser desarticulados en la charla.

Participarán la economista Candelaria Botto y el investigador Alejandro Gaggero.

Moderan la socióloga Flora Partenio y la economista Corina Rodríguez Enríquez.

Organizan las editoriales Siglo XXI y Madreselva.

17 horas: Narraciones del deseo.

Una charla donde la literatura se vuelve el espacio para ensayar tanto el amor como la muerte.

Participan la autora española Luna Miguel, Raquel Tejerina y Fernando Chulak. Modera Lucía de Leone y Valentina Zelaya. Organizan Beatriz Viterbo Editora y Concreto.

19:30: Editorial Entropía: 20 años (el catálogo por sus autores).

Participan autores del sello: Romina Paula, Iosi Havilio, Diego Muzzio, Leandro Ávalos Blacha, Carlos Ríos, Roque Larraquy, Virginia Cosin, Santiago Loza, Mercedes Halfon, Santiago Craig y Laura Wittner.

Presenta: Editorial Entropía.

SÁBADO 10 DE AGOSTO

14 horas: Las puertas de la percepción. Cruces entre literatura y terapias alternativas.

El término “droga” tiene una carga emotiva y moral que genera un clima de malestar. Sin embargo, las drogas tienen un largo antecedente en la literatura. En la charla cuatro escritores, periodistas y divulgadores conversarán sobre cómo las drogas psicoactivas y psicotrópicas aún son un espacio de resistencia y todavía pueden ayudar a pensar en una mejor forma de vivir juntos.

Participan Fernando Krapp, Damián Huergo y Fernando Pérez Morales. Moderan: Hernán Scholten y Denis Fernández.

Organizan las editoriales Marciana y Notanpuan.

15:30: ¿Por qué se puso de moda pegarle al progresismo?

Una puerta para pensar el lugar del progresismo en un momento de instalación de la derecha como nuevo statu quo.

Participan los autores Paula Puebla y Pablo Semán. Modera Leyla Bechara.

Organizan Siglo XXI y 17 grises.

17 horas: Deborah Eisenberg. La autora mítica en diálogo con Federico Falco.

La escritora estadounidense Deborah Eisenberg, autora de Taj Mahal, Relatos y La venganza de los dinosaurios tendrá una charla con el autor Federico Falco, quien la tradujo.

Organiza la editorial Chai.

19:30 Especias: una tentación que hizo historia.

De cómo, cuándo y por qué la economía global nació en frasco chico. Con el escritor noruego Thomas Reinertsen Berg, autor de El origen de las especias, y la Licenciada en Letras, cocinera y periodista Natalia Kiako.

Presenta: Ediciones Godot.

DOMINGO 11 DE AGOSTO

14 horas: Narrar la locura.

El ser humano le teme a la demencia, pero como todo aquello a lo que se teme, a la vez lo interpela. En esta charla se busca abrir las puertas de los manicomios a partir de dos proyectos literarios con más de un siglo de diferencia: Diez días en un manicomio, de Nellie Bly, y Locas, de Lucía Mazzinghi.

Participan la autora Lucía Mazzinghi y el editor Guido Arroyo. Modera la librera Carmela Pérez Morales. Organizan las editoriales Ninguna orilla y Alquimia.

15:30: Forjar la lectura. Perspectivas sobre la formación de un catálogo literario.

Los autores de tres títulos recién publicados como son Cecilia Fanti, Víctor Malumián y Jacobo Zanella expondrán su relación íntima con los libros. ¿Cómo suele manifestarse esa relación dentro y fuera de los libros? ¿Hacia dónde conduce una vida alrededor de la literatura? ¿Cómo se comparte esa curiosidad con los demás? ¿Qué diferencias hay entre un catálogo íntimo y un catálogo colectivo?

Modera: Mauro Libertella. Organizan las editoriales Gris Tormenta y Bastante.

17 horas: Este texto bastará para matarlo. La escritura como denuncia.

Serán parte la escritora canadiense Marie-Pier Lafontaine, autora de Perra y Armas para la rabia, y la comunicadora Paula Guardia Bourdin. Organiza Ediciones Godot.

19:30: Moverse entre lenguas.

La maravillosa urgencia de la ficción ante el cruce de tradiciones, culturas e identidades.

Con la participación de la autora francosenegalesa Seynabou Sonko y la autora, actriz y traductora Mónica Zwaig. Modera la escritora y librera Cecilia Fanti.

Organizan Sigilo y Blatt & Ríos.

Feria del Libro

Se conocieron los Premios Pregonero de la 32ª Feria del Libro Infantil y Juvenil

Como sucede desde 1990, en el marco de la 32ª Feria del Libro Infantil y Juvenil se eligieron los ganadores que representan a los más destacados representantes del universo de la literatura infantil y juvenil del año. Los “Premios Pregonero” son organizados por la Fundación El Libro, y se entregan todos los años teniendo como objetivo dar público reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina, quienes desarrollan su vocación de manera sostenida y tenaz desde sus diferentes espacios de trabajo.

En esta edición, el jurado estuvo integrado por reconocidas figuras del género en el ámbito nacional: la editora Gabriela Pérez como presidenta; la escritora y co-fundadora de la editorial Pequeño Editor, Ruth Kaufman; la escritora, investigadora y especialista en literatura infantil, Carolina Tosi; y la editora y librera Judith Wilhelm. El acto de premiación se desarrollará el viernes 26 de julio a partir de las 18 en el Salón de Honor del Centro Cultural (Sarmiento 151, 2° piso).

Los galardonados

PREGONERO DE HONOR: Poly Bernatene

Poly Bernatene (Buenos Aires, 1972) es autor e ilustrador de numerosos libros infantiles y juveniles para Argentina y otros países como México, Colombia, España, Inglaterra, Australia, Grecia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Francia, China, Corea, Taiwán y Estados Unidos. Colaboró con revistas como “Billiken”, “Jardín”, “Genios” y “Orsai”. Actualmente es el Presidente de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA). Reconocido con premios como The White Ravens 2011, Mejor ilustración destacados ALIJA 2010, Prix Michel Tournier 2012 y el Beehive Books Award 2014.

PREGONERO A INSTITUCIÓN: Cátedra Lenguaje Visual 3

Desde el año 2009, la Cátedra de Lenguaje Visual 3 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha dado vida al proyecto “Libros Ilustrados Solidarios LV3”, una iniciativa que fusiona la creatividad artística con el compromiso social. Este proyecto anual involucra a 300 estudiantes en el diseño y producción de libros ilustrados, tanto físicos como digitales, basados en cuentos originales enviados por escritores que participan en una convocatoria abierta. Los libros físicos, elaborados artesanalmente, se convierten en un puente entre la imaginación de los estudiantes y la realidad de las instituciones de bien público a las que son donados. Desde 2019, la experiencia se ha expandido al ámbito digital, creando la Biblioteca virtual de Lenguaje Visual abierta al público donde se alojan los libros digitales.

PREGONERO ESPECIAL: Narradoras sociales

Se trata de un grupo que, desde 2009, se reúne todos los viernes en la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires para contar cuentos. Con sus relatos, acompañan a diferentes espacios de manera presencial y, también, por su canal de YouTube. Realizan numerosos encuentros en instituciones educativas de todos los niveles, organizaciones comunitarias, hospitales, unidades carcelarias, institutos de menores, bibliotecas populares, entre otros ámbitos.

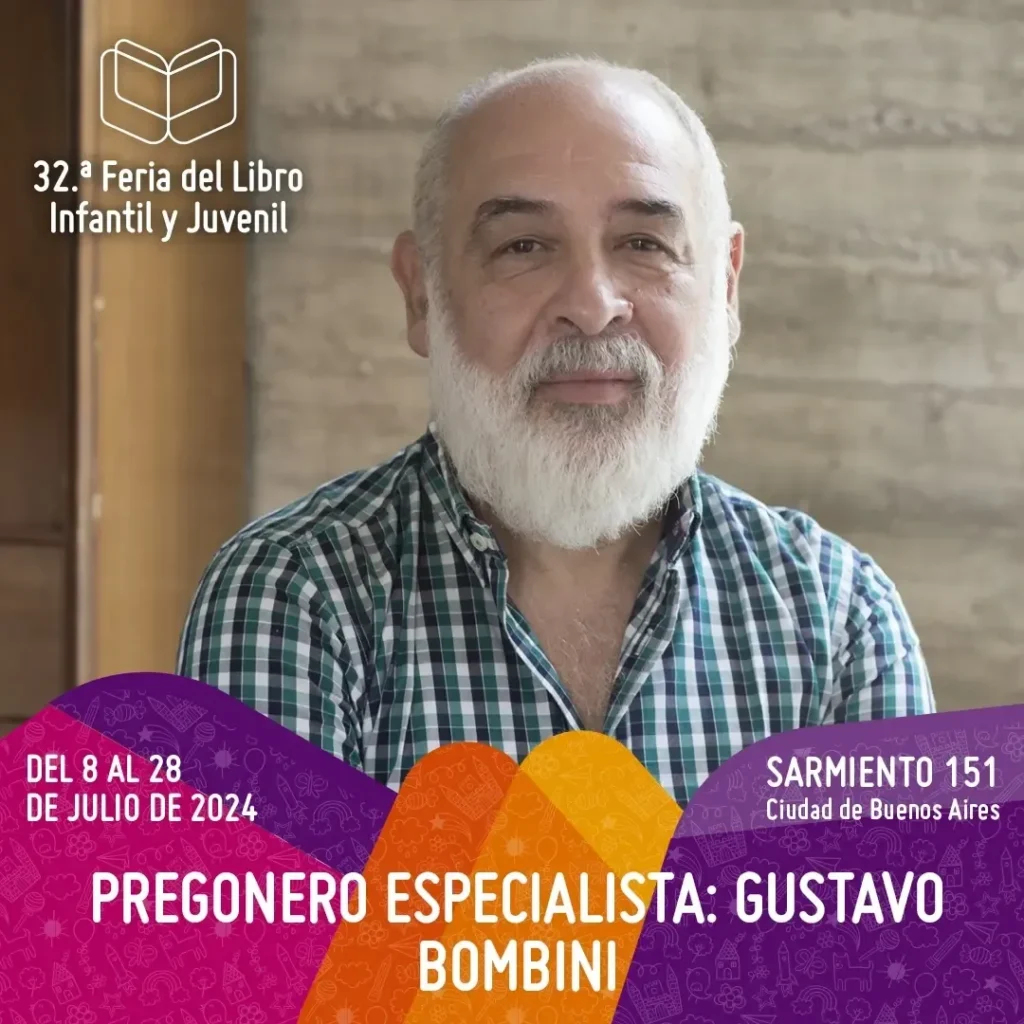

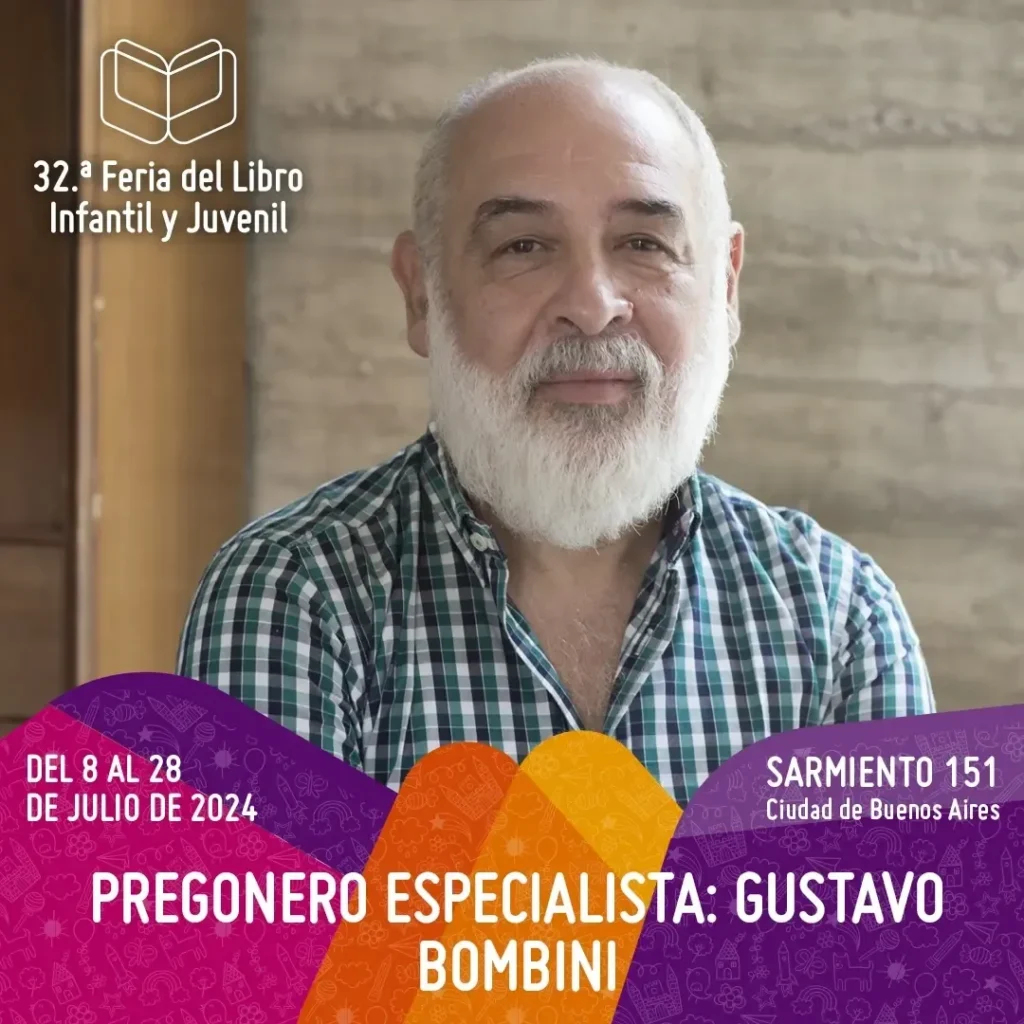

PREGONERO A ESPECIALISTA: Gustavo Bombini

Doctor en Letras. Profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, donde se desempeña como director del Profesorado Universitario en Letras y de la Carrera de Especialización y Maestría en Literatura infantil y juvenil. Ha sido Coordinador del Plan Nacional de Lectura entre 2003 y 2007 y Coordinador del Departamento de Materiales educativos entre 2009 y 2015 en el Ministerio de Educación de la Nación. Autor de libros y artículos sobre didáctica de la lengua y la literatura, formación de profesores, políticas de lectura y literatura infantil y juvenil.

PREGONERO A PERIODISMO Y COMUNICACIÓN: Radio Tacatún

Radio Tacatún es un proyecto de radio que nació en la pandemia. Surge como una producción para las infancias, pero no solamente como destinatarias sino como voces protagonistas. Una de las premisas para la sonoridad del programa fue que sean los niños y las niñas quienes conduzcan, presenten las diferentes secciones, hagan relatos de diversos temas y lleven adelante entrevistas a personajes de su interés. Así, el contenido va conformándose entre música, chistes, adivinanzas, reseñas y lectura de libros, entrevistas, y hasta recetas de cocina.

PREGONERO A CONTENIDO DIGITAL: Librito de Yuyo

“Librito de Yuyo” es un ciclo de entrevistas radiales creado y producido por Rodrigo Ures. A través de la radio, el streaming y las redes sociales, el programa rinde homenaje a los principales referentes del mundo editorial de Hispanoamérica, iluminando especialmente el trabajo de editores, mediadores y estudiosos de la lectura y el libro para las infancias.

PREGONERO A BIBLIOTECA: Ruca Quimn

La Biblioteca Popular Ruca Quimn, que en Tehuelche significa Casa Sabia, está ubicada en los Barrios del “Alto” de Bariloche. Hace 25 años su objetivo fundacional fue llevar contención y apoyo a los niños y adolescentes de los alrededores. Adherida a la CONABIP, visita todos los años la Feria del Libro de Buenos Aires. Victoria Baldinelli, fundadora y presidenta de la Biblioteca, es quien impulsa junto a sus colaboradoras, día a día, talleres, maratones de lectura, juegos y reuniones de debate de lectura entre otras muchas actividades.

PREGONERO A LIBRERÍA: María Eugenia Pons

María Eugenia Pons es librera, autora de textos escolares, editora y docente. Con Ponsatti Libros, recorrió escuelas y ferias. Ponsatti, el dueño de la librería, es un gato verde e imaginario. Los otros dueños son su compañero, su hija, ella y todos los niños de Funes, provincia de Santa fe, que sienten a la librería como un cuarto propio. En el último año se le ocurrió armar Funes Lee y encontró más entusiastas en el camino. Con sus festivales de lecturas y sus convocatorias a viajar en tren entre cuentos, sobre rieles de palabras, fueron merecedoras de dos reconocimientos del Ministerio de Cultura de Santa Fe, otro de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados provincial, y uno más del Concejo Deliberante de Funes.

PREGONERO A NARRADOR/A: Andrea Martinoli

Narradora oral, docente, diplomada en culturas y narrativas para la infancia y la juventud. En el año 2000 comenzó a contar cuentos en distintos ámbitos: en editoriales, en colegios, museos y bibliotecas. Sus maestras fueron Ana Padovani y Juana La Rosa. Integró durante el 2005 y 2006 el Plan de Lectura de la Provincia de Buenos Aires. Desde hace más de dos décadas forma parte del equipo de narradores de la Feria del Libro Internacional del Libro y de la Feria Infantil y Juvenil de Buenos Aires.

PREGONERO A TEATRO, MÚSICA Y TÍTERES: Mariana Baggio

Cantante y compositora de música infantil y con toques de folklore argentino. Estudió composición musical en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Es capacitadora docente y desde 1994 se dedica a la docencia para niños. Integra, junto a Marina Sauber, el proyecto conjunto Cuentófonos. Publicó los discos musicales “Barcos y mariposas”, “La tarara”, “A otra cosa mariposa”, entre otros. Estuvo nominada a los premios Gardel. Con su banda “Barcos y mariposas” recorre teatros de Argentina, Uruguay, México y Colombia. Publicó libros como “Salta canguro”, “Ver pasar el tren” y “Tres títeres”, entre otros.

(Fuente: Prensa Fundación El Libro)

Silvia B Riccio

25/10/2017 a 13:17

Un gran homenaje para un ser inolvidable. Nos precede en la partida. Seguramente nos esperará con nuevos tesoros literarios como aquellos a los que nos tenía acostumbrados.

Hasta el reencuentro, Felipe.

Paula Romero

03/11/2017 a 13:49

Gracias a Contarte Cultura por esta bella nota homenaje. Gracias Felipe, gracias amigo, muchas gracias por dejarnos la poesía de tus recuerdos.